スターリンと芸術家たち(エイゼンシュテイン・マヤコフスキー・ショスタコビッチなど)

🔴憲法とたたかいのブログトップ https://blog456142164.wordpress.com/2018/11/29/憲法とたたかいのblogトップ/

★★スターリンと芸術家たち=解説・亀山郁夫 東京外大教授。エイゼンシュテイン・マヤコフスキー・ブルガーコフ・ショスタコビッチの4人の芸術家とスターリンとのかかわりを亀山氏が映像とともに解説(ロシア心の闇・前編)。

❶スターリンとエイゼンシュテイン・マヤコフスキー・ブルガーコフ66m

❷スターリンとショスタコビッチ25m

★★亀山郁夫・スターリンによって弾圧されたロシア・アバンギャルドの遺産を訪ねる106m

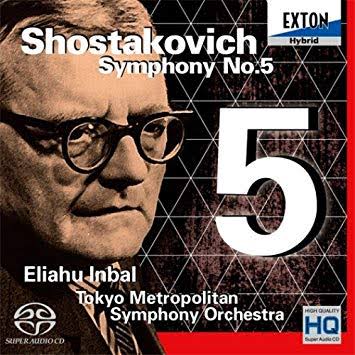

★スターリンとたたかったショスタコービッチ(名曲探偵=交響曲第5番) ❌

★★レニングラード・女神が奏でた交響曲ードイツ軍包囲下演奏されたショスタコービッチの交響曲第7番50m

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v119476614bSEAeSKM

◆Wiki=交響曲第7番(ショスタコーヴィチ)解説

◆Wiki=交響曲第5番(ショスタコーヴィチ)解説

★Shostakovich Symphony 交響曲No. 5

★バーンスタイン ショスタコーヴィチ交響曲5番45m

★ショスタコーヴィッチ:交響曲第7番:バーンスタイン

★★ロシア心の闇後編・亀山郁夫=ドストエフスキー80m

◆0205亀山郁夫=磔のロシア-スターリンと芸術家たち=ショスタコビッチ・エイゼンシュテインなど.pdf

◆ショスタコーヴィチ抵抗の歌曲

(赤旗16.11.08)

◆亀山郁夫=ドストエフスキー『罪と罰』刊行150年

(赤旗16.05.20)

★★亀山郁夫講演会「ドストエフスキーと現代『悪霊』の衝撃」

❶https://m.youtube.com/watch?v=Z7KcgIdO_HI

❷~❾

https://m.youtube.com/channel/UCs6JtPUbQERiV-BrWJk5HOg

★ドストエフスキーの『罪と罰』読書会(2015 3 28)60m

★ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』読書会 (2016 4 16)

❶https://m.youtube.com/watch?v=4T3rttOZgGw

❷https://m.youtube.com/watch?v=wuxhMhjoBW0

◆当ブログ=ソ連の歴史、崩壊から何を学ぶか

http://blog.livedoor.jp/kouichi31717/archives/2889539.html

◆◆志位=ショスタコーヴィチについての対談

日本共産党の志位委員長は、赤旗の新春対談で以下のような発言をしています。対談相手は荒井英治さん(東京フィルハーモニー交響楽団ソロ・コンサートマスター)。

ーー 志位 ショスタコーヴィチは、旧ソ連のスターリンの圧政下で、その暴圧に抗して、芸術家としての良心を守り抜いた作曲家ですが、僕は、彼の音楽は、時代は違っても、あらゆる世の中の暴圧とたたかっている人々へのエールにもなっていると思うんです。いま、日本を「戦争する国」にするきな臭い動きがあるじゃないですか。それとたたかっている人々への励ましのメッセージにもなっていると思います。

ーー志位 僕の最初のショスタコーヴィチ体験というのは、中学生の頃にFMラジオで聴いた、レオニード・コーガン(旧ソ連のバイオリニスト)演奏のバイオリン協奏曲第1番でした。「夜想曲」から始まってとても不気味な感じがしましたね。こんな音楽がこの世にあるのかと驚いて、録音したテープを何度も聴きました。

荒井 そうですか。僕も初めてバイオリン協奏曲を聴いたのがコーガンの演奏でした。

志位 そうすると同じ盤の。

荒井 そうだと思います。僕はバイオリンを小学校4年生、10歳のときから始めたのですけども、僕もあの曲は怖い曲だなと思いました。第1楽章は、何か僕は、独房に入れられて小窓があって、そこから格子の向こうに見える月を眺めているような、そんな風景を思い描いたんですね。

志位 僕は、何というか、うっそうとした薄暗くて不気味な森があって、沼がいっぱいあるような、そこを歩いているような感じ。

荒井 何か、言い知れぬ闇を感じますよね。

志位 そうですね。あの曲をショスタコーヴィチが作曲したのが1947~48年、初演が1955年で、スターリンが死ぬ(53年)までは初演できなかったわけです。

「悔い」を拒み交響曲第4番作曲

志位 ショスタコーヴィチはスターリン体制のもとで、2度にわたって命の危険にさらされています。最初は、1936年から37年の時期です。オペラ「ムツェンスク郡のマクベス夫人」に対して1936年に「プラウダ」(ソ連共産党機関紙)が突然乱暴な非難をくわえた。

荒井 「音楽の代わりの荒唐無稽」という批判ですね。

志位 悪名高い批判です。スターリンは一種の直感で、これは危ないなと感じたのではないか。これは民衆の心を歌っていると、民衆の心に訴える強い力を持っている。こういう音楽は危ないぞ。そう恐れたからこそ、弾圧しようと考えたと思うのです。

荒井 そうそう。ショスタコーヴィチは民衆を扇動していると。スターリンはこのオペラを劇場で見ているんですよ。聴衆はすごい拍手喝采していたでしょうから。

志位 大喝采ですものね。音楽というのは人間の心に直接訴えかけるものではないですか。言葉というのは論理や事実で語りかけてくるものですが、音楽は直接魂に訴えかけてくる。音楽がそういうものであればあるほど、スターリンのような暴圧者は恐れたのだと思います。

荒井 音楽そのものは理解できなくても、音楽の持つ力については理解していた。

志位 そうですね。だからこそ迫害した。このときは、ショスタコーヴィチは本当に危なかったわけです。ガリーナとマクシムという彼の2人の子どもの回想録(『わが父ショスタコーヴィチ』)が出ているのですが、それによると、1937年にトハチェフスキーという赤軍の元帥が処刑される。そのとき、彼と親交があったということでショスタコーヴィチも危うく間一髪で粛清されるところだったという話も出てきます。

こういう危機の時期にあって、ショスタコーヴィチが書いたのが、交響曲第4番(作曲は1934~36年)でしょ。

荒井 そうですね。

志位 彼は、「『プラウダ』の批判にたいして、私は悔いることを拒否した。悔いる代わりに私は交響曲第4番を書いた」といっています。

荒井 まさにそういう内容ですね。それこそ民衆の怒り、不安をあらわすいろいろな内容が入っている。

志位 交響曲第4番は大変な傑作だと思うんですが、これは、そのすぐあとにやってきたスターリンの大量弾圧を予言するような内容がありますね。

荒井 そうです。まさにそういった民衆を押しつぶすような圧力を感じさせるようなものがあります。

志位 だから、すぐに演奏できなくて、初演されたのは25年後の1961年でした。

荒井 あれはよほどつらかったのではないかと思います。あの曲は僕は3度くらいしか演奏してないですけれども、第3楽章になると、何ていうか、巨大な墓地に寒風が吹きすさぶ中で一人立っていて、自分たちの仲間や家族がみんな亡くなって眠っていて、自分は生き残っていて何か語りかけているような、そういったイメージを持って演奏しますね。そうさせられる。

志位 最後は、短調のピアニッシモで終わりますね。

荒井 そうです。あのへんを演奏しますと、バルシャイ(ソ連の指揮者・ビオラ奏者)も、「人間、一番悲しいときは、もう涙も出てこない、そういう悲しさなんだ」と言っていましたが、そういうものを感じますね。ショスタコーヴィチの15の交響曲のなかで短調で終わるのは、あの曲だけなんですね。

志位 あの終わり方は、ピアニッシモなのに心に突き刺さるような恐ろしい力がありますね。

スターリンの暴圧を風刺・告発

志位 ショスタコーヴィチの2度目の危機は、1948年のジダーノフ(ソ連共産党政治局員)からの「形式主義的・西欧追随的」という批判です。このときも大変な苦境に立たされるわけですけれども、彼がとった行動というのは、スターリンの暴圧を厳しく風刺・告発する「反形式主義的ラヨーク」という曲をひそかに作曲することでした。

荒井 そうです。公開で初演されたのは死後ですよね。

志位 死後ですね。この時も、芸術家としての良心を、内面では守り通した。バイオリン協奏曲第1番という大傑作を残したのも、2度目の弾圧を前後した時期でしょ。

荒井 そうですね。

志位 そう考えると、私たちは、スターリン以後のソ連社会について、強制的な農業集団化や大量弾圧を経て社会主義とは無縁の覇権主義と専制主義の社会に変質したと厳しく批判していますけれども、そういう中で、それに屈せずに、人間の良心を守って、それで深い精神性をたたえた記念碑的傑作を残したというのはすごいことだと思いますね。

荒井 ショスタコーヴィチの音楽にはユダヤ人をテーマに扱ったものがありますね。スターリンはユダヤ人を迫害していますよね。それがわかっていて迫害された人々へのシンパシー(共感)を音楽にしています。

志位 バイオリン協奏曲第1番にも、ユダヤ的調子があらわれていますね。

人間としての良心 今でもお手本

志位 僕は、15の交響曲のなかで、一番好きなのは第4番で、最高傑作だと思っているのは第8番(1943年)ですが。

荒井 僕もそう思います。僕も4番と8番です。15番(1971年)も大好きなんですけれど。

志位 その点も含めて一致しました(笑い)。4番と8番というのは、スターリン体制の抑圧のなかで、ものすごい葛藤をかかえながら、どんなことがあっても芸術家の魂を守り抜くぞという固い信条のようなものが貫かれていて、ものすごく好きですね。

荒井 ショスタコーヴィチの素晴らしいところは、弱いところでファゴット一本にずっと演奏させる。クラリネットであったりフルートであったりチェロとか。延々と演奏させる。

志位 独白するような。

荒井 そう。あれって一人の人間としての声なんですよね。これは人間の心情といいますか、魂に訴えかけてきますね。交響曲8番では、第3楽章の行進曲がすごい。背筋が寒くなるような。恐ろしい音楽ですね。

志位 恐ろしいですね。恐怖社会のなかでの人間の痛切な叫びが込められている。第3楽章から第4楽章に移るときの和音は、奈落の底に突き落とされるような感じを持ちますね。

荒井 無理やり連行されていくような。

志位 そう。連行されていくような。

荒井 これは本当に傑作だと思うんですけれど、彼の音楽のいたるところに、社会の姿があらわれている。当時これを、演奏を生で聴いたロシアの人たちというのは、みんな言葉がなくても、言いたいことが全部わかっちゃう。

志位 うん。わかっちゃう。

荒井 ここに全部、縮図としてあらわされていますよね。

志位 本当に。すごい曲をつくったものですね。

荒井 やっぱり、人間の尊厳というものがそうさせるのかな。

志位 どんな強大な権力でも、芸術家の良心をつぶすことはできないぞ、という強い意志がありますね。僕は、スターリンのもとでの旧ソ連社会というのは、たくさんの迫害や裏切り、むごたらしい犠牲者を生んだけれども、そこにはそれに抵抗して、人類の歴史に残る芸術的文化的遺産を残した人間の不屈の営みもあったということも、記録されるべきだと思います。

荒井 もちろんショスタコーヴィチほどの才能が無ければ到底できないことだと思うんだけど、それにプラス意志ですよね。いくらでも書ける才能を持っていたけれども、そういう人が本当に書きたいものに心血を注ぐとこういうものができるんですね。そういう人がいたということは、単に時代の証言であるにとどまらないで、今の世の中でも何か人間としての良心のお手本であるように思います。

志位 どんな権力をもっていようと、人間の良心を押しつぶすことはできない、真の芸術家の魂を思うように操ることはできない、人間の素晴らしさを示していると思いますね。

国民の素晴らしいエネルギー

志位 時代が違うけれども、たとえば今の日本ってずいぶんきな臭いじゃないですか。秘密保護法とか。ああいう暴政とたたかうときに、ショスタコーヴィチの音楽は、時代が違っても、励ましになりますよね。

荒井 そうですね。困難に立ち向かうパワーを呼び覚ます力がありますね。ピカソの「ゲルニカ」もそうですよね。あそこから出てくる強烈なメッセージ、エネルギーというのはやはりすごい、人々の胸を打ちます。僕はテレビは天気予報を見るためにつけるのだけれども、最近はニュース番組を見ていてもだいたい腹が立って消しちゃうんです。偏向報道と感じるときもあるし、何かアナウンサーが自分の言葉ではなくて、何かこういうふうに言わされているような、そういうことがすごくもどかしい。

志位 芸術家の直感ですね。

憲法とたたかいのブログトップ

“スターリンと芸術家たち(エイゼンシュテイン・マヤコフスキー・ショスタコビッチなど)” への 1 件のフィードバック