米中間選挙民主党左派の前進の分析=背景にアメリカの新しい政治・労働運動の前進・ムーア監督の映画、貧困と格差増大、15ドル最賃運動など

🔴憲法とたたかいのブログトップ https://blog456142164.wordpress.com/2018/11/29/憲法とたたかいのblogトップ/

【このページの目次】

◆アメリカ労働運動リンク集と映画紹介=「わが谷は緑なりき」「ブレッド&ローズ」「ノーマ・レイ」の紹介など

◆アメリカ労働運動情報

◆18.11米中間選挙にみられる反トランプ、プログレシブ、民主党左派の前進の分析

◆米中間選挙での民主党左派の前進の歴史=アメリカの貧困と格差、差別に抗議する若者・女性たち、ひろがる社会主義、サンダースを支持する人びと

◆マイケル・ムアー監督の映画にみるアメリカの労働者

◆アメリカにひろがる格差と貧困=ライシュ『みんなのための資本論』の解説、社会学者パットナムなど

◆アメリカの自動車産業と労働者=チャップリンの『モダンタイムス』の背景

◆最賃15ドル求めてたたかう米労働運動(高須裕彦ほか)

◆アメリカ労働者のたたかい

◆岡田則夫=米労働運動の基本的整理

◆仲野(菊地)組子=米国労働運動の新しい挑戦――地域経済活性化と労働組合

◆兵頭淳史=アメリカ労働運動の一断面

───────────────────────

🔵アメリカ労働運動リンク集と映画紹介

────────────────────────

🔷🔷コロナ禍のアメリカ襲うレイオフ(週刊東洋経済20.06.27)

◆当ブログ=「アメリカ労働者のたたかいの歴史」(アメリカ労働運動史エピソード)http://

★★わが谷は緑なりき

1941年制作のアメリカ映画。ジョン・フォード監督作品。19世紀末のイギリス・ウェールズ地方のある炭坑町を舞台に、男たちが皆働いているモーガン一家の人々を主人公にした人間ドラマ。40m×3

❶http://sp.nicovideo.jp/watch/sm18269626?cp_in=wt_srch

❷http://sp.nicovideo.jp/watch/sm18269658

❸http://sp.nicovideo.jp/watch/sm18269686

◆感想=わが谷は緑なりき

http://m.blogs.yahoo.co.jp/alfmom29/30838297.html

★★映画=チャップリンのモダン・タイムス

または

https://m.youtube.com/watch?v=_jLHVT0-GgM

★★SALT OF THE EARTH (1954) FULL MOVIE(地の塩)(英語版)132m

https://m.youtube.com/watch?v=i9oY4rmDaWw

ニューメキシコ州のある鉱山では、白人と差別されたメキシコ系労働者が働いていた。ある日、ハッパ作業でそのメキシコ系労働者の中に犠牲者が出て、組合幹部ラモン(ファン・シャコン)らの怒りは爆発した。やがて、亜鉛鉱山はストに突入。資本家には差別を抗議するラモンらも、家庭に帰れば妻を差別する古い意識の持ち主で、スト支援に立ちあがる彼女らを好まない。闘争は長期化し、ピケット・ラインに会社の手先、保安官らの攻撃が加わり、ラモンらは逮捕され暴行を受けた。その頃、ラモンの妻エスペランサ(ロザウラ・レブェルタス)は3人目の子を出産する。反労働者立法を利用し、スト労働者のピケ禁止令が通告された。「それでは労働者でない女性の手でピケを続行しては」。婦人達の提案が、組合により可決された。彼女達はピケに立ち、逮捕されてもひるまなかった。やがて、彼女達の活躍にラモン達男性は、女性に対して理解を示し、会社側もおれ、ここに労働者側に勝利がもたらされるのであった。ハリウッドのレッドパージで追われた映画人たちがつくった。

◆エス‐イー‐アイ‐ユー【SEIU】

《Service Employees International Union》米国・カナダ・プエルトリコに支部組織を持つ労働組合。医療・介護・福祉・ビル管理・公務員などを中心に多様な職種の労働者で組織される。1921年にBSEIU(ビルサービス従業員国際組合)として設立。1968年に現在の名称に変更。少数民族や移民を含む非正規の低賃金労働者を積極的に組織化し急成長をとげた。組合員数は200万人(2014年11月現在)。サービス従業員国際労働組合。

★★立ち上がるマイノリティーと女性たち=SEIUなどアメリカの新しい労働運動(高須氏作成)19m

https://m.youtube.com/watch?v=rS_gwboXznE

またはhttps://m.youtube.com/watch?v=qTZDuhdlxPs

★★アメリカの新しい労働運動SEIUなど16m

★SEIUのたたかいの動画(英語)

http://m.youtube.com/user/SEIU

★★レイバーネットTV第103号「アメリカ労働運動の最前線」(2番目シカゴ労働運動)

◆米研究所=労働者の組織率の低下が賃上げの停滞を招いた

(赤旗16.09.16)

◆◆ケン・ローチ監督・映画『ブレッド&ローズ』

★★http://m.pandora.tv/?c=view&ch_userid=keiko6216&prgid=53867027

2000年のイギリス映画。監督ケン・ローチが初めてアメリカで撮影をした作品。中南米の移民労働者による労働条件改善運動に焦点を当てながら、体制批判映画にさせることなく、ユーモアを忘れず普遍的かつ優しい眼差しで描く。

「ブレッド&ローズ」は、1912年のアメリカの移民の繊維労働者、女性労働者のたたかいのなかで生まれたスローガン。当ブログ=「アメリカ労働者のたたかいの歴史」参照のことhttp://blog.livedoor.jp/kouichi31717/archives/3050666.html

タイトルの『ブレッド&ローズ』とは、移民労働者が掲げたスローガンに由来する。“パン”は最低限の生活、“薔薇”は豊かに生きるための尊厳を意味を表している。

ある夜、マヤ(ピラール・パディージャ)は故郷メキシコの国境を越え、ロスに住む姉ローサ(エルピディア・カリージョ)の家に身を寄せる。オフィス街のビルでローサと同じ清掃の仕事を始めた彼女は、ある日、若いアメリカ人の労働組合活動家サム(エイドリアン・ブロディ)と運命的な出会いを果たす。熱心なサムは雇用者に対する組織化活動にマヤとローサを誘い、マヤはサムへの憧れと雇用者の不当な扱いに対する憤りから彼と行動を共にし、組合活動に傾倒していく。闘争の輪は次第に大きく広がって行くが、それは背中合わせの危険も大きくなっている事を意味していた。やがて貧しくも平穏な生活を望む姉との間に亀裂が生じ始め、遂にローサはマヤに、家族の生活のために売春していたことを告げ、マヤは大きなショックを受ける。そして闘争は拡大し、雇用者との対決も大詰めとなり、ついに会社は彼らの要求を受け入れた。しかしマヤは、友人のルーベン(アロンソ・チャヴェス)のためにガソリンスタンドで金を盗んだのがバレてしまい、強制送還されることになってしまう。やがてそのバスに乗り込んだマヤを、ローサは追いかけてきて言葉を交わし、互いの絆を確かめ合うのだった。

SEIUの清掃労働者=ジャニターズの組織化の物語でもある。

◆◆『ノーマ・レイ』(Norma Rae)

(PCの場合全画面表示で見ると過剰広告減)

1979年のアメリカ映画。

第52回アカデミー賞では作品賞を含む4部門にノミネートされ、主演女優賞、歌曲賞を受賞。サリー・フィールドは、カンヌ国際映画祭女優賞も受賞。

希望も理想も無い女性が労働運動に関わり、次第に一人の自立した女性へと成長を遂げていく社会派ドラマの秀作。

アメリカ南部の紡績工場に勤める女工ノーマ(フィールド)はだらしの無い性格の低所得者だった。そんな彼女の家にルーベン(リーブマン)と言う男がやってくる。彼は全米繊維組合から派遣された労働組合作りの活動家で、彼女の働く工場に組合を結成するためにやってきたと言う。何とは無しに彼との交友を深めて行くノーマだったが、彼に感化され次第に組合結成に協力していく。しかし組合を作られては困る会社側は汚い手を使って圧力をかけて来るようになる……。

それまで可愛いヤンキー娘と言う印象が強かったS・フィールドにとって、79年アカデミー主演女優賞やカンヌ映画祭主演女優賞をもたらした記念的な作品。お易い感動編になる事を避けた抑揚の効いた演出も良い。主題歌『流されるままに』 – It Goes Like It Goes – もアカデミー受賞。

<allcinema>

★Norma Rae Final Stand3m

★norma rae3m

★★Occupy: Realizing the 99% /オキュパイ(占拠)ー99%を形にする: 社会運動ユニオ

ニズム研究会95m

★The New York labor movement and Occupy: Opportunities for gr 120mオキュパイ運動・英語

★★社会運動ユニオニズム研究会「ウォール街占拠運動とインターセクショナリズム」

ハナワ・ユキコ(ニューヨーク市立大学)56m

資料はhttp://www.jca.apc.org/labornow/SMU/20130620.pdf

◆藤原=アメリカの労働組合の現状PDF16p

クリックして021212%20labor%20union.pdfにアクセス

◆アメリカのNPOと労働組合 社会変革に向けた連携と緊張」大阪市立大学大学院教授 柏木宏

http://co-existing.com/essay/kh3.html

◆JIL・アメリカ労働運動ニュース(1999-2015)

http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/backnumber/usa.html

◆JIL海外情報=AFLCIOの分裂問題特集

http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_9/america_01.htm

◆AFL-CIO「労働運動の再定義」

—AFL-CIO2013年大会(前・中・後編)

http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2013_10/usa_01.html

◆高須=アメリカの社会運動ユニオニズム(ロサンゼルスの経験)PDF20p

◆山崎精一「社会運動ユニオニズム研究会報告:アメリカから2人の活動家&研究者を交えて」〔『労働法律旬報』1738号(2011年2月25日発行)掲載〕

◆山田信行「移民労働者に対する組織化と支援活動:サンフランシスコ・ベイエリアの事例から(上)」〔『労働法律旬報』1680号(2008年9月25日発行)掲載〕

山田信行「移民労働者に対する組織化と支援活動:サンフランシスコ・ベイエリアの事例から(下)」〔『労働法律旬報』1682号(2008年10月25日発行)掲載〕

◆ヴィクター・ナロー、ケント・ウォン、ジョアンナ・シャダックーヘルナンデス「米国における移民運動の大高揚(上):2006年の移民運動の大高揚~その源と展望~」〔『労働法律旬報』1662号(2007年12月25日発行)掲載〕

ヴィクター・ナロー、ケント・ウォン「米国における移民運動の大高揚(下):行動に向けて移民労働者を教育する」〔『労働法律旬報』1663号(2008年1月25日発行)掲載〕

◆ダン・クローソン「アメリカ労働運動の政治状況:現在の影響力と今後の可能性」〔『労働法律旬報』1656号(2007年9月25日発行)掲載〕

◆マット・ノイズ「もうひとつの労働運動は可能か?/書評『反抗する一般組合員:長い70年代の労働者戦闘性と下からの反乱』(第一部)」〔『労働法律旬報』1759-60号(2012年1月25日発行)掲載〕

マット・ノイズ「もうひとつの労働運動は可能か?/書評『反抗する一般組合員:長い70年代の労働者戦闘性と下からの反乱』(第二部)」〔『労働法律旬報』1761号(2012年2月10日発行)掲載〕

マット・ノイズ「もうひとつの労働運動は可能か?/書評『反抗する一般組合員:長い70年代の労働者戦闘性と下からの反乱』(第三部)」〔『労働法律旬報』1762号(2012年2月25日発行)掲載〕

◆◆労働総研「クオータリー13年冬季号」=1302労働総研Q・海外の労働組合から学ぶ・企業別組合の弱点克服=以下の米労働運動の2論文参照

▼米労働組合運動に関する基本的整理(岡田則男)

▼現代アメリカ労働運動の断面(兵頭淳史)

(スマホの場合=画像クリック→上部の下向き矢印マークを強くクリック→全ページ表示)

◆労働者・労働組合攻撃と闘うウィスコンシンからの報告

=2012/9抵抗を掲げるアメリカ労働運動に学ぶ

(動画と情報)

Democracyナウの動画は、iPhoneやiPadの場合は、Puffinソフトにアドレスをコピーするとすぐ見れます。

http://attaction.seesaa.net/s/article/287558978.html

詳しくは、かもがわ書店発行の『市民蜂起』を参照のこと。

◆労組弱体化ねらう知事の「労働権法」に違憲判決

(赤旗16.04.29)

◆篠田=アメリカの労働運動はなぜ強いのか・再活性化PDF10p

◆書 評 『アメリカの労働組合運動:保守化傾向に抗する組合の活性化』(チャールズ・ウェザーズ著・前田尚作訳,昭和堂,2010 年)

◆1012ウェザーズ=アメリカの労働組合運動史の冒頭概略.pdf

▼田端博邦=http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/jss/pdf/jss6301_141145.pdf

▼鈴木玲=http://www.rengo-ilec.or.jp/report/11-02/5.html

▼兵頭淳史=http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/infolib/user_contents/kiyo/DBb1120405.pdf

◆JIL・労働政策研究報告書 No.144

アメリカの新しい労働組織とそのネットワーク

http://www.jil.go.jp/institute/reports/2012/0144.html

──────────────────────

🔵18.11米中間選挙にみられる反トランプ、プログレシブ、民主党左派の前進

(民主党左派の前進は、2年前の大統領選挙でのサンダース支持勢力の前進から開始された。そして反トランプの運動のなかで加速された。この動きについては、このページのサンダース分析を参照のこと)

───────────────────────

🔷🔷トランプ政権機能不全

(朝日新聞20.07.06)

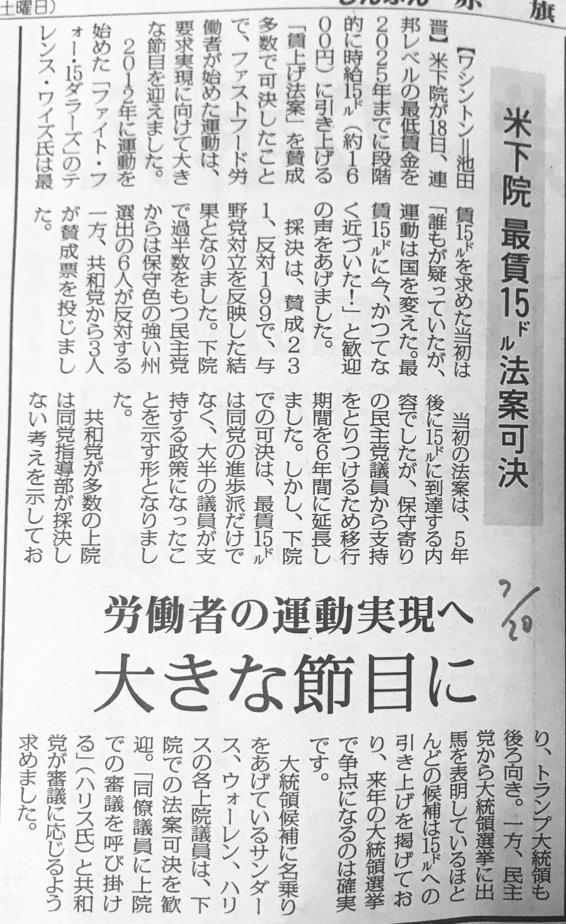

🔷🔷下院「最賃15ドル」可決

連邦議会初 段階的に引き上げ

2019年7月20日赤旗

【ワシントン=池田晋】米下院は18日、連邦レベルの最低賃金を2025年までに段階的に時給15ドル(約1600円)に引き上げる「賃上げ法案」を賛成多数で可決しました。州レベルの動きはあるものの連邦議会で15ドルへ引き上げる法案の可決は初めて。

米国の連邦レベルの最低賃金は09年以来、時給7・25ドルで止まったままで、1938年に最賃が確立されて以降、最長の賃上げ空白期となってきました。昨秋の中間選挙で野党・民主党が過半数を奪還。各地での運動を受け、進歩派議員が法案提出していました。

法案は、賛成231、反対199で可決。下院のペロシ議長(民主党)は「これは歴史的な日だ。どんな人間も、時給7・25ドルでは尊厳を持って暮らせないはずだ」と語りました。

採決に先立つ8日、連邦議会の中立機関である議会予算局(CBO)は、25年までに最賃15ドルに引き上げた場合、1700万人が恩恵を受けるとの試算を公表しました。

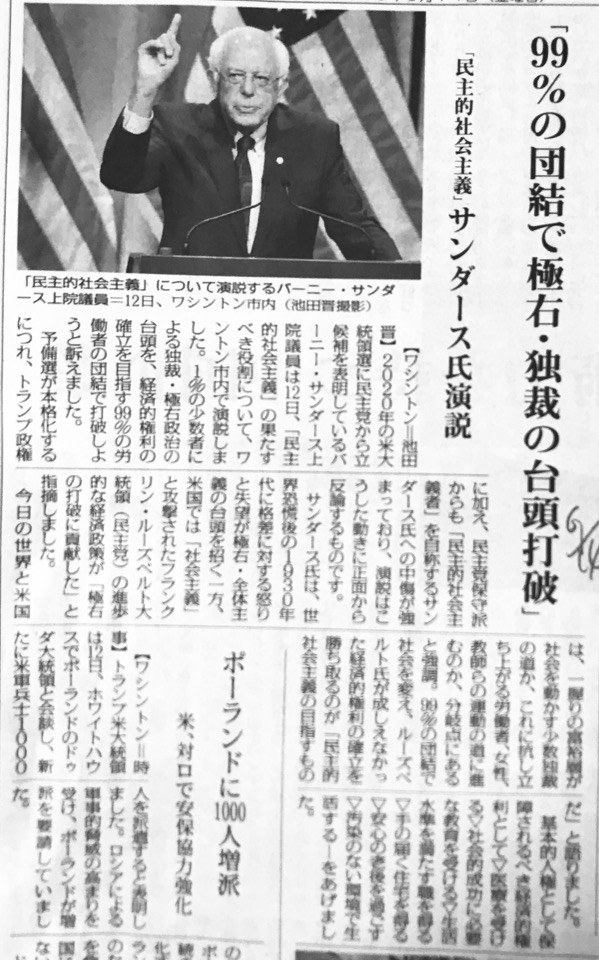

🔷🔷サンダース=99%の団結で極右・独裁の台頭打破を 赤旗19.06.14

🔷🔷大統領選・民主党予備選挙候補者が次々と先進的な政策 赤旗19.06.13

◆◆トランプ政権2年=孤立する米国第一主義 赤旗19.01.21-22

◆◆米中間選挙・1億人の選択

赤旗18.11.09-

◆(上)トランプ政治拒絶=「分断止めたくて」

◆(中)南部州で互角、サンダース派躍進

◆(下)女性・「多様性」代表の勝利

◆◆米中間選挙・「草の根の力」の勝利

赤旗18.11.15

◆◆米中間選挙=トランプ氏、対立激化へ 民主下院奪還、議会ねじれ

朝日新聞18.11.08

(ワシントンで6日、民主党が下院で過半数を獲得することになり、同僚議員や孫たちと勝利を祝う同党下院トップのペロシ院内総務(中央)=ロイター)

トランプ米大統領の任期前半の信任が問われた中間選挙が6日に投開票され、連邦議会下院では野党・民主党が都市部や郊外の選挙区で票を伸ばし、8年ぶりに過半数を奪還した。一方で、上院は与党・共和党が現有よりも議席を伸ばす勢いで、上下院で多数派が異なる「ねじれ議会」となる。トランプ氏はこれまで通り「米国第一」主義の政策を進めるとみられるが、下院と対立するのは必至だ。

下院(任期2年)の435議席すべてと、上院(任期6年、定数100)のうち35議席が改選された。今回は、上下両院で共和党が過半数を維持できるかが最大の焦点だった。下院は、民主が改選前の193議席から大幅に積み増し、過半数の218議席以上となった。

民主は女性や若者、黒人や移民、性的少数者らに訴え、「反トランプ氏票」を掘り起こし、党のイメージ色にちなんだ「ブルーウェーブ」(青い波)を起こす戦略をとった。支持基盤の都市部に加え、バージニア州やペンシルベニア州、フロリダ州などの郊外の選挙区で、女性候補が共和党現職を破った。

民主党が下院で多数派となり、下院議長や外交、歳入など全委員長ポストを独占する。トランプ氏や側近のスキャンダル・疑惑を議会で追及できるほか、大統領には法案や予算の提出権限がないため、「ねじれ議会」でトランプ氏は民主党と対立する政策を実現しにくくなる。民主下院トップのペロシ院内総務は、ワシントンの集会で「(今日の勝利は)民主党や共和党を超えたもの。憲法を回復させ、トランプ政権の専制をチェックする」と話した。

一方、共和党とトランプ氏は、下院よりも、過半数を維持しやすい上院の選挙区を重視する戦略をとった。トランプ氏は2016年の大統領選当選の原動力となった中西部や南部の激戦州をまわり、好調な経済と株高、歴史的な失業率の低さを成果とアピールした。インディアナ、ミズーリ、ノースダコタの各州で民主現職から議席を取り返した。米CNNによると、日本時間8日午前0時半現在で共和51、民主45。トランプ氏は7日早朝、「昨晩の大勝利にたくさんの祝福が届いている。私が通商交渉に取りかかるのを待っている外国からもだ。さあ、仕事に戻ってやり遂げるぞ!」とツイートした。(ワシントン=香取啓介)

◆◆2018米中間選挙下院でトランプ敗北=トランプ式格差・金持ち優遇・国民分断に批判 議会「ねじれ」状態に

2018年11月8日赤旗

【ワシントン=遠藤誠二】トランプ政権にとって初の全国規模での審判となる米国中間選挙(上院35=補選2含む、下院435すべて、知事選36州など地方選)が6日、投開票され、上院では与党・共和党が過半数を維持したものの、下院では野党・民主党が過半数を奪還しました。外交で孤立主義(米国第一主義)、内政では医療保険改悪や大企業・金持ちの優遇税制などを推進しながら、憎悪をあおり国民の分断をはかってきたトランプ政権に対し、有権者が厳しい審判を下しました。

米メディアによると、日本時間7日午後7時半現在で民主党は下院で半数以上の220議席を獲得。2010年の中間選挙以来、8年ぶりに過半数を得ました。

下院のニューヨーク州14区では「民主的社会主義者」を名乗るサンダース派のオカシオコルテス氏(29)が当選。同氏を含め、人種マイノリティー出身の4人の女性新人候補が勝利しました。

知事選では、民主党が3以上知事職を増やす見込み。フロリダ州の知事選で、サンダース上院議員が支援する候補者は落選したものの、大接戦を展開しました。

バーモント州の上院議員選では、サンダース氏が圧勝し、引き続き議席を維持しました。

トランプ大統領の与党・共和党は、上院(100議席)で過半数の51議席以上を確保。ただ、35の改選議席のうち共和党の現有議席は9議席だけで、同党が議席を増やすのは当然視されていました。下院で少数に転落したことで、議会は「ねじれ」状態となり、残り2年余の任期で、トランプ大統領の政権運営に影響が出るのは確実です。

◆◆米中間選挙=「トランプ政治」に厳しい審判

2018年11月8日赤旗主張

米中間選挙は、野党・民主党が下院で8年ぶりに多数派を奪還し、この2年間の「トランプ政治」に対する有権者の厳しい審判となりました。上院は与党・共和党が過半数を維持したものの、人口で全米第2位のテキサス州で与党現職が大苦戦を強いられるなど、トランプ流「アメリカ第一」政策への国民の怒りと不信があらわとなりました。

◆有権者の危機感

トランプ政権のもと、米国はこの2年間、かつてないような政治の“暴風雨”にみまわれてきました。大統領を先頭とする政権高官による女性などへのあからさまな差別的発言、移民への攻撃的言動、弱者の人格を否定するような態度などが社会の分断と対立を助長し、ソーシャルメディアを通じて事実関係を意図的に軽視し、ゆがめた政敵たたきなども横行しました。冷静な対話が成り立たない極端な政治の硬直化が進行しています。

もともと、トランプ大統領の当選自体が、アメリカ社会の危機的様相の反映でした。地域社会の経済的行き詰まり、中間層の生活の地盤沈下など、国民生活を犠牲にしたグローバル化のあり方への批判を背景に登場したトランプ氏に、将来への不安と危機感を募らせた白人労働者層などの支持が集まったものでした。

わずか2年後の中間選挙で、失業率が歴史的な低水準という“追い風”にもかかわらず、与党に厳しい結果となった根底には、富裕層・経済界重視の大減税と規制緩和に終始するトランプ大統領への国民の批判があります。格差と貧困の広がりをただせず、旧来の既得権の維持から離れられない既成政治への有権者のいら立ちです。

自由貿易への国民の不満を移民排斥の動きと結び付けて分断をあおるトランプ流の政治手法の是非も大きな問題となりました。

中米からの移民問題を抱えるテキサス州で、冷静な対話を呼びかける無名の民主党候補が、大統領候補としても名前があがる共和党現職の移民強硬派に大接戦の健闘となったことは、トランプ流「米国第一」手法へのイエローカードです。

選挙結果が、中国への関税強化など“貿易戦争”を演出するトランプ経済外交、地球温暖化対策のパリ協定やイラン核合意からの離脱、核軍拡路線などの新たな単独主義の動きにどう影響するかが注目されます。

社会対立をあおるトランプ政治に、市民たちが敢然と立ち向かったことが変化をつくりました。若者たち、女性たちが「レジスタンス」や「革命」をキーワードに運動の輪を広げ、投票率を引き上げました。下院では過去最多となる100人以上の女性が当選し、圧倒的多数が野党民主党からの議席で、トランプ政治の女性蔑視姿勢への強烈な反撃となりました。

◆広がる新たな運動に注目

ニューヨーク州から史上最年少・29歳の女性下院議員となったオカシオコルテス氏は、“民主的社会主義”を掲げるサンダース上院議員の選挙運動員だった経歴とも合わせ、注目されました。「労働者階級の代表」を掲げ、草の根運動を展開して学生・若者を中心に支持を集めた動きには、既成“二大政党”の限界をこえた、新しい政治への有権者の期待もあらわれています。

◆◆女性議員最多の勢い=性差別・移民…トランプ氏に審判、下院最年少記録も更新

2018年11月8日赤旗

【ワシントン=遠藤誠二】6日に実施された米国の中間選挙では、医療保険、銃規制、教育の向上、環境保護、移民や女性、性的マイノリティーの権利向上など、トランプ大統領が背を向ける政策が大きな争点となりました。

トランプ大統領の政策に有権者が批判票を投じたことで「ブルー・ウエーブ(民主党のうねり)」が起こり、下院では共和党は過半数を割り、8年ぶりに少数派になりました。

女性の当選者は「史上最多となる勢い」(米メディア)です。下院では、女性下院議員の最年少記録を更新した民主党のオカシオコルテス氏(ニューヨーク州14区)が勝利しました。ミシガン州13区では、ラシダ・タリーブ氏がパレスチナ系として初当選。ミネソタ州5区では、8歳で内戦下の祖国ソマリアを脱出し渡米したイルハン・オマル氏が勝利し、タリーブ氏と共に米史上初のイスラム教徒女性の連邦議会議員になりました。

イリノイ、ミシガン、ニューメキシコ州などの知事選では、民主党が共和党から知事職を奪還しました。

選挙戦後半まで苦戦を強いられていたトランプ大統領と共和党陣営は、「政策が急進的すぎる」「リベラルだ」などと民主党候補者への個人攻撃を展開。最終盤には、中米から米国にむけて行進している数千人の難民申請希望者に焦点をあて、「犯罪者が交じっている」と根拠のない批判を繰り返しました。メキシコとの国境へ米軍派遣を実行するなど、危機をあおり支持奪回に躍起になりました。

下院選での劣勢巻き返しには結びつきませんでしたが、上院では激戦が展開されたテキサス州で共和党現職が引き続き議席を得ました。共和党は、フロリダ、ノースダコタ両州で議席を奪還。一方、ネバダ州の上院選では民主党が議席を奪還しました。

米メディアによると、期日前投票を行った人は前回14年の中間選挙より45%多い約4000万人。中間選挙としては史上最高となる見通しで、有権者の高い関心を示しました。

◆◆知事選もサンダース派が善戦=フロリダ、ジョージア2州

【マイアミ=池田晋】米南部フロリダ州で6日、中間選挙と同時実施された住民投票の結果、少なくとも140万人にのぼる「重大犯罪」の前科者に選挙権を回復させる州憲法の改正が実現しました。同州はこうした犯罪歴のある市民の選挙権を永久的に停止させる規定を保持してきた全米でも数少ない州の一つで、市民らが署名を集めて時代遅れの社会的慣行に終止符を打ちました。

対象になるのは、刑罰を終えた市民で、殺人、性犯罪の前科者は除かれます。

住民投票の実現と賛同への呼びかけに運動を続けてきたフロリダ権利回復連合のデズモンド・ミード代表は同日、全米で過去の犯罪歴を理由に約600万人が投票できず、そのうちの約25%をフロリダ州が占めており、「全米で最悪の州だ」と指摘。「私たちは民主主義国家にいる。過去の過ちがあろうとも、市民に再び選挙権を認めることができる」と強調しました。

同連合のニール・ボルツ政治部長は、7割以上の人は禁錮刑も言い渡されない不法侵入などといった罪で選挙権を永久停止され、「重大犯罪」の言葉のイメージとは大きく異なると話しました。

全米市民自由連合によると、ケンタッキー、アイオワ、バージニアの3州には依然こうした制度が存在。アフリカ系米国人は13人に1人が重犯を理由に選挙権が剥奪されているのに対し、非アフリカ系は56人に1人の割合でしかありません。

◆◆2年前の大統領選挙でのトランプの牙城ラストベルト地帯で逆転させた民主党支持の女性たちの活動

朝日新聞18.11.08

(訪問するキャサリン・バンポペレン)

◆「反トランプ」、郊外で女性が 長年の共和党員「今の路線、ついて行けない」

「私は生涯ずっと共和党員ですが、今回は民主党のエリッサ候補を支持しています。医療を重視する姿勢に共感しました」

10月20日、中西部ミシガン州デトロイトの郊外にあるロチェスターヒルズ。共和党員のキャサリン・バンポペレン(64)が長女と一緒に住宅街を一軒一軒回っていた。生まれて初めての戸別訪問。支持を呼びかけたのは共和党ではなく、民主党の候補だった。

ミシガン州では1992年以降、民主党の大統領候補が負けたことはなかった。だが2年前、トランプが僅差(きんさ)で勝利し、全米を驚かせた。キャサリンが住む同州下院第8選挙区もトランプが勝った。今回は民主党新人の女性エリッサ・スロッキンが、共和党現職の男性マイク・ビショップに挑む構図だ。

キャサリンは保守的な家庭で生まれ育った熱心なキリスト教徒だ。選挙権を得てからずっと共和党の候補に投票してきた。「政府の役割を制限し、自由競争を重んじているから」として同党を支持し、ぶれたことはなかった。

だが、トランプの登場ですべてが変わった。

女性へのわいせつ行為を自慢し、米メキシコ国境を越えた親子を引き離して収容し、ロシア大統領のプーチンら強権姿勢が目立つ指導者に敬意を示す。「私の価値観と相いれない。今の共和党の路線にはついて行けない」。腹をくくった。

キャサリンはエリッサを支援するため、なりふり構わぬ選挙運動に乗り出した。旧知の共和党員を自宅に招き、エリッサを支援するよう説得。応じてくれたのは40代から60代の共和党員だったという。

「私たちが育った時代、米国は世界のリーダーだった。オバマに投票したことはなかったが、国際社会の中心にいた彼を米国大統領として誇りに感じた。トランプはいま世界の笑いものだ。耐えられない」

7日未明、エリッサの勝利が決まった。AP通信によると、得票率50・6%対46・8%の接戦だった。

(ミシガン州下院第11選挙区で勝利し、喜ぶ民主党のヘイリー・スティーブンス候補=いずれも金成隆一撮影

6日深夜、同じくミシガン州デトロイト郊外にある同州下院第11選挙区。共和党の候補を破った民主党新人の女性ヘイリー・スティーブンスが「みなさんがこの選挙区で初めての女性政治家を当選させたのです!」と支持者に訴えた。ここも2年前はトランプが勝った。

トランプ旋風が吹き荒れた両選挙区は、今回、共和党の郊外での退潮と民主党の女性政治家台頭の象徴になった。=敬称略(ロチェスターヒルズ=金成隆一)

◆◆若者や女性、マイノリティーに支持をひろげる

赤旗18.11.08きょうの潮流

貧しさにあえぎ、戻る祖国もなく、拒まれ続けた人びとを、私のもとに送りたまえ。私は希望の灯を掲げて照らそう、自由の国はここにあると―▼自由の女神の台座に刻まれた言葉。ナチスドイツの戦争犯罪を裁いたニュルンベルク裁判で検察官を務めた最後の生存者が、それを紹介しながら米国の変容を嘆いていました。マイケル・ムーア監督の新作「華氏119」のなかで▼映画はトランプ大統領の誕生は降ってわいたものではないと描きます。公平や寛容といった政治的正しさをうわべだけで飾る支配層に嫌気がさした、主要産業の衰退で職を奪われた。そうした叫びが底流ではずっと続いていたといいます▼米中間選挙で民主党が下院の多数を握りました。ニューヨーク州では無名の新人オカシオコルテスさんが史上最年少29歳で当選。先の大統領選でサンダース氏を支援した彼女は社会主義者を名乗る潮流のひとり。公教育への予算増額、医療や雇用の充実を語り、若者や女性、マイノリティーに支持をひろげました▼人種や性差別、移民敵視やアメリカ第一主義。世界と国民を分断し、怒りをあおるトランプ流に下された厳しい審判の背景には、本当にこの国を変えたいと願う人たちの草の根の行動がありました▼国民が政治にうんざりし、あきらめたときに独裁者は現れる。ムーア監督の警鐘は米国だけではありません。右翼勢力が各地で台頭し、日本でも戦前回帰の首相が国の形を変えようとしている今、声をあげろ、立ちあがれと。

◆◆米中間選挙=期日前1.5倍、動いた女性・若者 これもトランプ効果?

朝日新聞18.11.07

米中間選挙では、6日の投開票日の前に多くの有権者が期日前・不在者投票を済ませた。CNNとデータ会社が6日午前の段階で集計したところ、3300万人にのぼり、2014年中間選挙(2200万人)の1・5倍になった。若者や女性が多く投じており、これも一つの「トランプ効果」のようだ。

与野党が接戦を演じている注目州ほど、期日前・不在者投票者数が多い傾向がある。上院選で、民主党の新星ベト・オルーク氏が共和党の大物議員テッド・クルーズ氏に挑んだテキサス州では約408万人で、4年前の173万人を大きく上回った。

同州での年代別の投票をみると、30歳以下は全体の12%で、約48万人。4年前の11万人を大きく上回るだけでなく、2年前の大統領選での55万人にも迫る多さだ。民主党のオルーク氏は大学を精力的に回り、若者の支持拡大に力を入れていただけに、その効果が出たようだ。

テネシー州では、人気ポップ歌手のテイラー・スウィフトさんが、1億1千万人以上のフォロワーを持つ自身のインスタグラムで、民主党候補者の支持を表明した。同州の期日前・不在者投票者数は136万人で、4年前の33万人から大きく伸びている。

また、上院選と州知事選がともに激戦となっているフロリダ州でも、499万人で、4年前の291万人を上回った。

全体の傾向として、性別でみると、女性の方が男性よりも多く期日前・不在者投票を済ませている。支持する政党別でみると、14年の中間選挙ではわずかに共和党支持者の投票が多かったが、今回は民主党支持者がわずかに上回っている。

トランプ氏に批判的な若者や女性らが積極的に投票した一方で、トランプ氏もこれに対抗するように、最終盤で不法移民問題を争点にして共和党支持層を投票に行くように駆り立てた。このため、歴史的に高い期日前・不在者投票の数字が、どちらに有利に働いたのかは見通せない。(ワシントン=土佐茂生)

◆◆米中間選挙=移民を犯罪者扱い、差別助長 攻撃ひるまず、未来前向きに トランプ氏へ、胸中さまざま

2018年11月7日朝日新聞

トランプ米政権が発足して初の中間選挙。全米の有権者が6日、トランプ氏へのさまざまな思いを胸に一票を投じた。

上院選と州知事選で与野党が激戦を演じているフロリダ州のオーランドで、ソフトウェアエンジニアのジョー・ミリオンさん(25)はともに民主党候補に一票を投じた。2年前の大統領選では「(クリントン氏とトランプ氏の)2人とも自分の考えと違うから」と投票に行かなかった。いま、それを後悔している。「自分たちのような若い世代が投票しないと何も変わらない」

トランプ氏の政策については「国境を固く閉ざし、自分たちの考えを押し通すことが『偉大な米国』とは思わない」と語る。

上院選で与野党がデッドヒートを演じるテキサス州。メキシコと国境を接するエルパソで運転手をするアンソニー・ペーニャさん(45)は共和党員だが、今回は民主党に投票する。「すべて、トランプだよ。人種差別主義者が大統領だなんて許されない」と手厳しい。

母も妻も不法移民だった。「メキシコから国境を越えてきたんだ。確かに不法入国だったけど、一生懸命働いてきた。米国は移民でできた国だ。移民を犯罪者扱いし、差別をばらまいているのがトランプだ」と批判する。

州知事選で共和党候補と、初の黒人女性知事を狙う民主党候補が接戦を演じる南部ジョージア州。アトランタ郊外に暮らす銀行員のテレサ・ボンズさん(65)は共和党を支持する。「合衆国の建国の父たちの価値を体現するのが共和党。民主党はジョージアを破壊しかねない」と話す。

トランプ氏への支持も2年前から変わらないままだ。ボンズさんは「フェイクニュースの攻撃にひるむことなく、彼がビジネスマンだった時のように、未来を前向きに考えてくれている」と話す。

(オーランド=竹花徹朗、エルパソ=岡田玄、アトランタ=江渕崇)

◆◆民主下院躍進、多様な顔 女性・イスラム教徒・先住民

(米ミシガン州で当選を祝うラシダ・トレイブ氏。初の女性イスラム教徒の下院議員となった=6日、ロイター)

(ミネソタ州で親族に抱きしめられるイルハン・オマール氏。初の女性イスラム教徒の下院議員となった=6日、ロイター)

(米ニューメキシコ州で6日、当選を祝うデブ・ハーランド氏(ロイター)。先住民族女性として初の下院議員となった)

(カンザス州で先月21日、選挙運動中に支持者に語りかけるシャリス・デービッズ氏(AP)。先住民族女性として初の下院議員となった)

「反トランプ」で結集し、女性や移民、性的少数者らの支持を集めた民主党。トランプ米大統領が上院選の激戦区を中心にてこ入れを図った共和党。中間選挙では各地で激しい戦いが繰り広げられ、さまざまな背景を持った人々も新たに当選を果たした。

今回の米中間選挙には、民主党を中心に過去最多となる女性が立候補した。米紙ワシントン・ポストの集計によると、下院では7日朝までに、これまでの記録を上回る95人が当選を決めた。イスラム教徒の女性が初めて下院に当選するなど顔ぶれも多彩だ。

女性の政界進出について研究するラトガース大学の米国女性と政治センターのまとめでは、上院で23人、下院で237人、知事選に16人と、それぞれ過去最多の女性が立候補した。ワシントン・ポストによると、下院で女性の議員数がこれまで最も多かったのは84人。女性の下院議員がいなかったアイオワ州でも、3区のアクシーン氏(民主)ら2人が当選した。

「初」が付く当選者も多い。民主党から立候補したミシガン選出のラシダ・トレイブ氏、ミネソタのイルハン・オマール氏は、初のイスラム教徒女性の下院議員。トレイブ氏はパレスチナ移民の娘で、オマール氏はソマリア難民だ。

先住民族の女性で初の下院議員も生まれた。こちらも2人同時で、ニューメキシコ州のデブ・ハーランド氏とカンザス州のシャリス・デービッズ氏。いずれも民主党だ。デービッズ氏はカンザス州選出では初めて性的少数者であることを公表した議員。コロラド州知事に民主党から当選した男性のジャレッド・ポリス氏は、同性愛者であることを公表している初の知事となる。(ワシントン=鵜飼啓)

◆◆「労働者の街」変わる選挙風景 「ラストベルト」オハイオ州を歩く 米中間選挙

朝日新聞18.11.08

(ド・スコウロン=4日、オハイオ州マホニング郡ボードマン)

大統領トランプの誕生は、かつて製鉄業や製造業が栄え、民主党の地盤だったラストベルト(さび付いた工業地帯)の「労働者の街」の選挙風景を一変させた。記者が2年前の大統領選の頃から通うオハイオ州ヤングスタウンがある同州下院第13選挙区の選挙を追った。

「民主党が長く議員をやっている間に、多くの雇用がなくなったではありませんか」

10月23日朝、白人高齢者が集まる喫茶店で共和党候補クリス・デピーゾ(31)がテーブルを回っていた。オムレツを食べていた私の席にも来たので「民主党が強い選挙区でどんな訴えが有効ですか」と聞くと、「メッセージはジョブ(仕事)。『私はあなたによい賃金の仕事を見つけて欲しい』と訴えている」。2年前、地区で支持を集めたトランプ流の言葉だ。

自動車部品工場の元労働者で、長年の共和党員シャーリー・トンプソンは「街を共和党候補が回っているなんて新鮮だ。そろそろ共和党支持と名乗っても大丈夫かもしれない」とデピーゾを激励していた。

「労働者は民主党、金持ちは共和党」。そんなイメージが残る土地柄で選挙区は長く民主党現職ティム・ライアンの牙城(がじょう)だった。共和党員をやる気にさせたのは、2年前に白人労働者の支持を集めたトランプだ。同選挙区にあるトランブル郡では、1972年のニクソン以来初めて共和党候補として勝利した。

投開票日まで残り2日に迫った日曜には、選挙区の共和党支部で、ボランティアが有権者に電話をかけていた。リーダーのコニー・ケスラー(78)は「これまでまともな候補者も擁立できず、選挙運動もできなかったが、トランプが変えた。中間選挙での盛り上がりを、次の大統領選につなげたい」と話した。

2年前に共和党員に転じた元警察官ドナルド・スコウロン(72)は「選挙で忙しくて、春から一度も昼寝していない」と冗談を言いながら、民主党からの決別を呼びかける看板を作っていた。2年前の大統領選でもやった。通りに看板を立てるのが痛快で仕方ない様子だ。

「共和党がこれだけやれば民主党もびびるだろう」

◇

確かに民主党の側は警戒していた。

「共和党候補が選挙運動をやってるぞ」「郵便局近くの喫茶店にも立ち寄ったらしい」

民主党関係者の間では数カ月ほど、そんな話題で持ちきりだった。共和党がまじめに選挙戦をやること自体が驚きなのだ。

トランプにひっくり返されたトランブル郡の民主党委員長ダニエル・ポリフカは大統領選後、白人労働者が民主党支持に戻るよう説得してきた。

ダニエルは自らに言い聞かせるように言った。「彼らは『トランプへの1票が間違っていた』とは認めたがらない。だから表面的には見えにくいが、いずれ(民主党に)戻ってくる」

隣接するマホニング郡でも、民主党支持を呼びかける戸別訪問が行われていた。ただ、ダニエルとは狙いが異なっていた。

「トランプ支持に流れた白人男性を追いかけ回しても時間と労力の無駄。8割超が民主党に入れる黒人票を掘り起こすことを優先させるべきです」

ヒラリー・クリントンを民主党の大統領候補として選出した2年前の党大会にオハイオ州の代議員として参加したジャラダ・アスラム(58)は言い切った。

黒人の若者たちが民主党候補への投票を呼びかける戸別訪問をするという。コールセンターで働くクリステン・ホワイト(29)に同行させてもらった。留守宅には、「投票権を行使した時だけ、私たちは力を持つ」とのメッセージの入ったビラを残していた。

クリステンは目に障害があるため、番地の確認をするのに双眼鏡を使う。1カ月近く、平日の数時間をボランティアに費やす動機を聞くと、こう答えた。

「私の声を聞かない政治家に、私の人生に影響を与える決定を下して欲しくない。黒人女性として、障害者として、これ以上は妥協できない」

6日夜、選挙結果が出た。民主党のライアンが得票率61%、デピーゾ39%。大差と言えるが、ライアンは2012年以降の選挙で、7割前後の得票率で共和党候補を圧倒していた。

10ポイントの差が縮まった。2年後の大統領選に向けて、この変化は決して小さくない。=敬称略(ヤングスタウン=金成隆一)

◆◆「選挙行こう」若者のうねり 銃規制求め立ち上がる

(中間選挙投票前の報道)

朝日新聞18.10.27

(民主党候補者の演説に聴き入る学生ら=5日、テキサス州ウェーコ)

11月6日投開票の米中間選挙まであと10日。トランプ米大統領が連日応援する与党・共和党の苦戦も報じられるなか、銃乱射事件を機に銃規制を求めて立ち上がった若者たちの動向に注目が集まっている。これまで政治参加の意識が高くない層だったが、全米で「選挙に行こう」運動を展開。野党・民主党支持者が多いとされ、選挙の勝敗のカギを握るとも言われる。

◆民主、取り込み図る 有権者登録、最多80万人超

「銃の乱射事件を減らせるかどうかは、私たちの世代にかかっている。上の世代には無理。これまでも変えられなかったんだから」

大学2年生ミンジー・ディシーザーさん(20)は今月上旬、ニューヨークのイベントで語った。フロリダ州パークランドの高校乱射事件の生存者デビッド・ホッグさんらも参加した。

2月の事件後、ニューヨークからフロリダの事件現場に花束と手紙を置きに行った。「17人も犠牲になったのに驚かなかった。『また起きたのか』と。自分がおかしくなっていると気づけたのは、高校生たちが『もうたくさんだ』と声を上げたおかげ」

パークランドの高校生らは2カ月間の夏休みに全米各地をバスで回り、若者に銃規制を訴えるとともに、投票するのに必要な有権者登録を呼びかけてきた。

中心にいたホッグさんはイベントで「なんと、『有権者登録の日』だけで80万人以上が登録した」と述べると、会場から拍手が湧き起こった。米メディアによると、9月25日に80万人以上が有権者登録したのは、過去最高記録だという。

大学1年のメリアマ・ディアロさん(18)は「今回の選挙から投票できる。本気で銃規制に取り組む候補に入れる」と話した。

こうした若者のうねりを民主党は積極的に取り込もうとしている。

4日、テキサス州のテキサス大学サンアントニオ校。民主党上院議員候補のベト・オルーク氏が声を張り上げた。「メディアや専門家は『何で投票に行かない若者に会うのか。時間と金の無駄だ』という。私は『現在のリーダーに会うためだ』と答えた」。会場の学生らは歓声を上げた。

会場には、その場で有権者登録ができるコーナーが設けられていた。

州ごとに規定は違うが、テキサスの有権者登録の締め切りは9日。オルーク氏は4、5日の2日間で同州を縦断、大学計5校で集会を行った。テキサスのような共和党がもともと強い地域では、リベラルが多いとされる若者や女性、マイノリティーがどれだけ投票所に足を運ぶかがカギだ。

オルーク氏は「政治家や公職者は若者のところに来ない。声は政策に反映されない。だから若者は投票に行かない。この繰り返し。誰かが若者の声に耳を傾け、悪循環を断ち切る必要がある」と話す。(ニューヨーク=金成隆一、オースティン〈テキサス州〉=土佐茂生)

◆「激戦区、2000票で逆転」 低い投票率、上がれば旋風

2014年の中間選挙では、当時18~33歳だったミレニアル世代のうち、投票に行ったのは22%で過去最低だった。しかし、18年は状況に変化が見える。

民主党系の分析会社「ターゲットスマート」が、2月の銃乱射事件を機に、ミレニアル世代の有権者登録の状況を調べたところ、全米で2・1%増えた。予備選での投票率も14年と比べ、いくつかの激戦州で倍増したという。若者世代に社会問題を訴えるNPO「NextGenアメリカ」は、11州で25万人以上が新たに有権者登録をしたと発表している。

また、人気ポップ歌手のテイラー・スウィフトさんが7日、フォロワーが1億人を超えるインスタグラムで、テネシー州で民主党候補に投票する意向を明らかにした。

選挙啓発活動を行うNPO「vote.org」によると、テネシーを含む18州で有権者登録の期限だった9日までに、全米で16万人超が新たに有権者登録を済ませた。4割が18~24歳の若者だという。「スウィフト効果」は選挙結果に影響を与える可能性がある。

若者の政治参加を研究するタフツ大の研究所「CIRCLE」のケイ・カワシマ・ギンズバーグ所長はいう。「絶対に投票すると答える若者も増えている。同世代で政策を変えていこうという意気込みの表れだ」

トランプ政権発足後、若者を中心に全国に広がった銃規制を訴える「私たちの命のための行進」、性暴力やセクハラを告発する「#MeToo」、不法移民の子供を支援する運動は民主党の政策と重なる部分も多い。もともと若い世代は民主党支持が優勢で、18~29歳のトランプ氏の不支持率は6割と各世代で最も高い。

カワシマさんは、08年のオバマ旋風や16年のサンダース現象の背景には若者の票があったと分析する。「選挙区が小さく票差がつきにくい下院選では影響が出やすい。今年は接戦区が多く、若者が2千人投票するだけでひっくり返る可能性がある」と指摘する。(ワシントン=香取啓介)

◆若者は投票に行かない……

2014年中間選挙の世代別投票率

18~29歳 16.3%

30~44歳 30.1%

45~59歳 42.6%

60歳以上 54.9%

(選挙分析サイト「米国エレクションズ・プロジェクト」から)

◆◆笑顔のファシズム ムーア監督のトランプ論

朝日新聞18.11.07

激しい戦いが繰り広げられた米中間選挙。各地を遊説したトランプ米大統領は野党候補やメディアをののしることで支持を訴え、米国社会の分断は深まるばかりに見える。なぜこんな事態に陥ったのか。リベラルな立場から鋭く問うドキュメンタリー映画「華氏119」(公開中)を撮ったマイケル・ムーア監督に聞いた。

「中間選挙でトランプ大統領に歯止めをかけられなければ、我々は2020年までもたない」と話すマイケル・ムーア監督=増池宏子氏撮影

ナチスドイツといまのアメリカ

――「華氏119」では、ヒトラーの演説映像にトランプ大統領の声をかぶせるなど、ナチスドイツと今の米国を比べる場面があります。米国は、かつてドイツがたどったような道を歩んでいるのでしょうか。

「そうではありません。ヒトラーの口からトランプ氏の声が出てくるのは、面白いと思ったんです。ご存じの通り私は皮肉屋なので、ユーモアを政治的な武器として使っています」

「私が言いたいのはこういうことです。1930年代のドイツや日本、米国はかなり開化した国でした。賢明で文化的な人がたくさんいました。当時の映画を見るだけでも、それは分かります。善意を持った良き人たちにファシズムが根付いてしまうことに、ずっと舌を巻いていました」

「それはまた起こりうるのです。以前のようなファシズムではないでしょう。『笑顔のファシズム』(バートラム・グロス著)という本を読みました。書かれているのは、21世紀のファシズムは強制収容所やかぎ十字がもたらすのではなく、テレビ番組に出てくる笑顔が作り出すのだ、ということでした。テレビのプロパガンダやメディアの人間が取り上げることで、人々は取り込まれるのです。トランプ氏のもとで起きているのはそういうことです」

「(2016年の大統領選では)米国の沿岸部の人たちは、トランプ氏をまともに相手にしようとしませんでした。しかし、ニューヨークとロサンゼルスの間の地域には何百万人、何千万人というトランプファンがいるということが見落とされていました」

中間選挙ではなく信任選挙

――中間選挙を迎えました。

「『中間選挙』と呼ぶべきではありません。トランプ氏の信任選挙と言うべきです。選挙を戦ったのはトランプ氏なのです。各州を回り、『自分の再選は20年(の大統領選)ではない。今こそ、そうなんだ。私の成功を願うなら、共和党に投票してくれ。自分への投票なのだ』と訴えていました」

――民主党に挽回(ばんかい)の可能性はありますか。

「映画でも触れましたが、米国民の多数派は左寄りの政治に賛同しています。多数派は、女性と男性に同額の給料が支払われるべきだと考え、気候変動が事実だと信じています。最低賃金をもっと高くすべきだとも考えています。戦争に反対だし、銃も保有していません。いくらでも例は挙げることができます」

「米国民の過半数はリベラルなのに、なぜ権力を握っていないのでしょうか。(大統領選の勝敗を決める獲得選挙人数ではなく)有権者の得票数を見ると、過去7回の大統領選のうち、6回は民主党候補が共和党候補を上回っています。それだけ共和党が嫌われています」

「それなのにホワイトハウスは、共和党に押さえられています。多数の側にいるはずなのに、(リベラルの)我々は権力を握っていないのです。これで民主主義だと言えるのでしょうか」

――「投票に行かない」という若者に多く会いました。

「トランプ氏は『何をしても意味がない』という有権者のあきらめを助長しているのです。『すべて腐っている。どうして投票なんかしなければいけないんだ?』と思わせようとしているんです。特に若い人たちにね」

――トランプ氏は何を目指しているのでしょう。

「ホワイトハウスにずっと住み続けること。民主主義の仕組みを解体すること。自分や同じような富裕層の懐を肥やすこと。とてもうまくやっています。才能があります」

「トランプ氏は、空から降ってきたわけではない」=増池宏子氏撮影

希望だけでは選挙は勝てない

――モンスターはトランプ氏本人ではなく、トランプ大統領を生んだ米国民のようにも思います。

「トランプ氏は、空から降ってきたわけではありません。トランプ氏は、私たちそのものなのです。もしトランプ氏を排除しようとするのなら、私たち自身の振る舞いを変えなければなりません。銀行や企業による支配を許し、労働者や貧困層の生活をますます苦しくする、そういったことを支えるのをやめなければなりません」

――どうすれば解決できますか。希望はありますか。

「『希望』はありません。絶望しているわけではない。私が『希望がない』というのは、希望だけで選挙が勝てるわけではないということなのです。希望では有権者に投票所に足を運ばせることはできないのです」

「解決策は、民主党が上下両院を押さえ、古いタイプの民主党幹部が道を譲り、若い世代や女性が党内の主導権を握ることです。そうすれば変化を起こせるでしょう。民主党が上下両院をとれば、トランプ大統領の弾劾(だんがい)手続きを進めることができるでしょう。裁判にかけるのです。ただ、民主党は弱腰で、一部にはそこまでしたくないという議員もいます。支持者が圧力をかけなければならないでしょう。ここでトランプ氏に歯止めをかけられなければ、我々は20年までもたない」

――20年までもたないというのは、どういう意味ですか。

「もしトランプ氏が勝ったら、この2年で民主主義は今とは異なるものになっているでしょう。それだけ深刻だと思っています」

――あなたは米メディアのインタビューで「民主主義は一枚の紙切れに過ぎない」と語っていましたね。どういう意味ですか。

「みんな民主主義は永続的に続くかのように振る舞っていますが、そうではないのです。保証はないのです。民主主義は紙切れに過ぎません。あなたたちの憲法であり、私たちの憲法であり、成立させてきた法律なのです。でも、それを守れるかどうかは国民次第です。トランプ氏のように自らは法律を超えた存在だと考えたり、法律を気ままに変えて良いと思ったりしている人を指導者に選べばどうなるでしょうか」

「民主主義というのは、国民が参加してこそ守られるのです。もし国民が民主主義に参加するのをやめたり、人々が何が起きているのか理解できないくらいのレベルに下げられたりすると、揺らぎかねないのです。学校の機能が衰え、図書館は閉鎖される。メディアは大企業に買収され、きちんとした仕事をしている記者がどんどん少なくなっています」

「映画では、ミシガン州フリントで軍が市民に通告もなく市街地演習をしたことを取り上げました。みんな『知らなかった』と驚くのです。大手紙や大手テレビ局は以前は各地に支局を持っていましたが、ほとんど廃止してしまいました。海外支局もそうです。それではダメです。情報の欠如により、私たちは市民として苦しんでいるのです」

トランプ氏が作った社会の空気

――ピッツバーグのシナゴーグ(ユダヤ教寺院)で銃乱射事件があり、民主党有力者らにパイプ爆弾が送りつけられる事件もありました。トランプ氏がもたらした側面はありますか。

「そういう空気を作り出したと思います。事件を起こした責任はもちろん犯人にあります。トランプ氏は言葉を選ばず、自分が作り出している社会の空気についても考えていません。それは無責任です。非難されても仕方ないでしょう」

「爆弾事件の容疑者は車に私の写真を貼っていました。何日か前に連邦捜査局(FBI)の捜査官が訪ねてきたのですが、容疑者の車やコンピューターには私に関する資料がたくさんあったそうです。私の所に爆弾が届いていないのを驚いていました。クリスマスまでに届けば良いのですが(笑)」

――ブラジル大統領など、世界的にもポピュリストの指導者誕生が相次いでいます。

「人間というのは必ず暗い側面というのを持っていて、それは簡単に出てくるものなのだと思います。世界各地で同じようなことが起きています。気候変動やグローバリゼーションで住みにくい世の中になったと感じる人たちが増えました。難民の問題もあります。人種間の憎悪をあおり、権力掌握に使おうという勢力に、難民は利用されてしまいました。米国だけの問題ではありません」

――安倍晋三首相はトランプ氏当選後、真っ先に駆け付けました。

「安倍首相は実はトランプ氏が間抜けだとわかっていて付き合っているのではないかと考えもします。一方で、やっぱり気づいていなくて、隣でニコニコしているのかもしれません。もしそうだとしたら、私が日本人だったら気分を害するでしょうね」

◇

このインタビューは中間選挙投開票の前に、共同通信、毎日新聞と合同で行いました。(聞き手・構成 ニューヨーク支局長・鵜飼啓)

◇

マイケル・ムーア 1954年、米ミシガン州生まれ。アポなし取材や過激な発言で知られ、米同時多発テロ後の米社会を描いた「華氏911」が大ヒットした。

◆◆マイケル・ムーア監督「華氏119」とことん過激なプロパガンダ

2018年11月4日朝日新聞

「華氏119」各地で公開中

マイケル・ムーア監督の映画はドキュメンタリーなのか。ドキュメンタリーとは世界の複雑さを理解したいという真摯(しんし)な営みだと認識しているのだが、彼は世界を「善」「悪」に二分する。そして「悪」を攻撃する材料を並べる。この手の作品を私たちはプロパガンダと呼ぶ。

ムーアの思想には大いに共鳴する者ではあるが、彼の手法にはこれまで全く共感できなかった。しかしトランプ大統領を批判した最新作「華氏119」には脱帽させられた。ムーアは扇情的な映像と音楽を駆使して「いま必要なのは行動だ」とあおる。ここまでプロパガンダを徹底すれば、あっぱれというべきだろう。

「華氏119」には過去のムーア作品と異なる点がある。彼はトランプを斬った刀で、民主党や大手メディアなどリベラルエリートにも鋭く斬り込んでいく。これがめっぽう面白い。そして、全体の印象をいつもより複雑にしている。

タイトルが出るまでの冒頭7分が圧巻だ。2016年、大統領選挙の投票日前。誰もが米国初の女性大統領誕生を信じて疑っていなかった。リベラル側の浮かれ具合が、痛烈な皮肉とともに容赦なく描かれる。この映画を見て悶絶(もんぜつ)するのは、トランプよりもヒラリー・クリントンやオバマ前大統領の方だとさえ思える。

ムーアは、トランプを生んだ土壌とヒトラーのそれが似ていると指摘する。「独裁者が頭角を現すのは民衆があきらめた時だ」と。今の米国が必要としているのは冷静なドキュメンタリーなどではなく、どこまでも過激なプロパガンダなのだ。

トランプはヒトラーに似ている。しかしもっと似ているのはムーア自身だ。民衆の感情に訴えて行動に駆り立てる手法は2人に共通する。今回、ムーアは米中間選挙に影響を与えるべく、投票の直前に公開した。ここまで政治にコミットするなら、もう次の大統領選に出馬するしかない。え? ありえないって? トランプが当選する国だ。何が起こるか分からない。(編集委員・石飛徳樹)

─────────────────────────────────

🔵社会主義を支持する米の若者たち、サンダースを支持する人びと

─────────────────────────────────

◆◆米若者たちが社会主義旋風=予備選で番狂わせ次々

赤旗18.09.25

◆◆批判や低失業率影響 米アマゾン、最低賃金アップ

朝日新聞18.10.04

(米ボルチモアのアマゾンの配送センターで働く女性=2017年8月、AP)

インターネット通販大手の米アマゾンが2日、米国の最低賃金を時給15ドル(約1700円)に引き上げると発表した。対象は約25万人の従業員と約10万人の季節従業員で、時給が5割近く上がる人もいるとみられる。世界的に存在感を高めるなか、「業績は絶好調なのに、従業員には低賃金しか払っていない」との米社会の厳しい批判に対応した。

「サンダース議員、ありがとう」

アマゾンのベゾス最高経営責任者(CEO)は2日、2016年の米大統領選で候補者の一人だったサンダース米上院議員が「他の経営者たちも追随すべきだ」と時給引き上げを称賛したことを受け、こうツイートした。

サンダース議員はもともと、アマゾン批判の急先鋒(きゅうせんぽう)だった。9月5日には、アマゾンなどの低賃金の従業員に対し、米政府が提供している低所得向けの食事や医療サービス負担を、企業に課税する「アマゾン対策法案」の提案を発表した。

前日4日にアマゾンが時価総額1兆ドル(約113兆円)を達成したことの見解を問われると、「アマゾンは驚異的な好業績で、ベゾス氏の資産は昨日だけで20億ドル増えた。彼がもし今日、アマゾンの従業員には生きるぎりぎりの賃金以下の人はいなくなる、と宣言すれば、全ての米企業へのメッセージになる」と賃上げを強く訴えていた。

アマゾンはこれまでは「サンダース氏は不正確な疑義を向けている。ボーナスなどを含めた平均時給は15ドル超だ」だと真っ向から反論していたが、2日の発表では態度を一変させた。

米国の連邦最低賃金は、7・25ドル(約820円)で、10年近く改定されていない。アマゾンは現在も、地域によっては時給10ドル(1130円)程度で従業員を募集しているが、11月1日からはこれを15ドル以上にする。5割近い時給引き上げになる計算だ。アマゾンは2日、連邦最低賃金の引き上げを米議会に働きかける考えまで示した。

アマゾンの賃金引き上げは、米国の失業率が3・9%(8月)と歴史的な低水準で、従業員の奪い合いになっていることも背景にある。米小売り大手のウォルマートは1月、働き始める際の賃金を時給11ドルに引き上げると発表。ターゲットも3月、年内に最低賃金を12ドルに上げると表明した。

アマゾンは全世界に57万5千人の従業員がいるが、2日に最低賃金引き上げが発表されたのはほかに英国の1万7千人で、日本法人からの発表はなかった。(サンフランシスコ=尾形聡彦)

◆◆(世界発2018)社会主義、共鳴する若者 アメリカとイギリス

朝日新聞18.03.07

グローバル資本主義の中心地である米国や英国で、「社会主義」に魅力を感じる若者たちが声を上げている。きちんと学び、定職に就き、まともな家に住みたい。そんな当たり前の希望がかなわない格差の拡大が背景にある。彼らは「格差是正」を訴える老政治家にこぞって共鳴し、国政を動かそうとしている。

(マナサス=江渕崇、ロンドン=下司佳代子)

◆アメリカでは 「赤狩り」今は昔「現実的な選択肢に」

(2016年米大統領選の民主党予備選に立候補したバーニー・サンダース上院議員の支持者たち=同年3月、米アリゾナ州、ロイター)

(バーニー・サンダース上院議員)

(バーニー・サンダース上院議員に触発され、州下院議員になったリー・カーターさん=昨年11月、米バーニジア州マナサス)

♪組合の精神が労働者の血潮に宿るとき 世にこれほど力強いものはない

昨年11月の深夜、首都ワシントンから車で1時間弱のバージニア州マナサスに若者たちの歌声が響いた。

社会主義運動が盛んだった約100年前に米国で生まれた労働歌「連帯よ永遠に」。バージニア州議会下院選で共和党のベテラン現職を破って当選を決めた民主党のリー・カーターさん(30)の勝利集会だった。

全米で地方選挙があったこの日、カーターさんら米最大の社会主義団体「米民主社会主義者(DSA)」のメンバーが、市議などの公職に15人も当選した。大手メディアなどが想定していない事態だった。

カーターさんは元海兵隊員。社会主義への思い入れはなかった。転機は2年前。退役後に就いた電気工事の仕事で感電事故に遭った。何週間も起き上がれない重傷を負ったのに会社も州当局も労災を認めず、約4800ドル(約55万円)あった月収はゼロになった。

「労働者と会社の利益は違うと思い知らされた。これを見過ごしたら、他の人が同じ目に遭うのを許すことになる」

州議会選への立候補を決めた後、DSAに入った。「民主社会主義者」を自称し、2016年の米大統領選予備選で旋風を巻き起こしたバーニー・サンダース上院議員(76)の運動に触発されたからだ。

専任スタッフはともに22歳の男女2人だけ。若者中心のボランティアたちが毎日100軒近くをノックして回った。

共和党候補からは、攻撃を受けた。レーニンやスターリン、毛沢東のイラストとカーターさんの顔写真を並べて「社会主義」と大書したビラが配られた。

だが得票率にして9ポイント差で、予想外の勝利を決めた。「反トランプ政権」の空気が追い風となり、若年層の投票率が上がったことが勝因とみられている。

カーターさんは「僕の世代にとって社会主義は、労働者が経済の主導権を取り戻すための現実的な選択肢になった」と言う。

米ソ対立が深刻化した1950年代にマッカーシズム(赤狩り)の嵐が吹き荒れて以降、「敵国」の思想である社会主義は米国でタブー視されてきた。

しかし1980年以降に生まれたミレニアル世代の意識は、もはや違う。幼い頃に冷戦が終結。「資本主義」と言えば08年のリーマン・ショック以降の経済危機が真っ先に頭に浮かぶ人たちだ。昨秋のネット上の調査では、ミレニアル世代の53%が「米経済は自分に不利に動いている」と答え、「社会主義国に住みたい」が「資本主義国に住みたい」を上回った。

DSAは、そんな若者を引き寄せる。企業や富裕層の政治への影響を排し、働き手の発言力向上をめざす。私企業や市場を完全には否定しない。DSA全国政治委員会のラビ・アフマド・ハッケさん(39)は「職場でも医療でも選挙でも、そこに労働者の利益が反映されることを目指します」と語る。今年11月の中間選挙に向け、DSAや、ほかの左派系政治団体が若者からの支持を伸ばしている。16年の大統領選以降、「中道」路線と「左派」の綱引きが続く民主党の戦略に大きく影響しそうだ。

10年の中間選挙で、当時のオバマ政権に対抗する保守派の茶会運動(ティーパーティー)が勢いづき、共和党を右傾化させた時とは正反対の動きが進んでいる。

◆イギリスでは 「ゆりかごから墓場まで」に喝采

昨年11月、大学授業料の無償化を求める千人規模のデモ隊がロンドンの街を練り歩いた。「教育を無料に」「金持ちに課税を」と書かれたプラカードが揺れる。英議会前にさしかかると、デモ隊はサッカーの応援のように声をそろえた。

(「教育を無料に 金持ちに課税を」と書かれた横断幕を持ってデモ行進する若者たち=昨年11月、ロンドン)

(ジェレミー・コービン労働党党首=ロイター)

「オー! ジェレミー・コービン!」

コールしたのは最大野党・労働党党首の名だった。ジェレミー・コービン氏(68)は1983年に下院議員に初当選。反緊縮財政・反戦が信条だ。90年代に労働党を躍進に導いたブレア氏の中道路線「ニューレイバー(新しい労働党)」にことごとく反対。マルクス主義者と揶揄(やゆ)され、党内主流派からは嘲笑されてきた。

そのコービン氏が15年の党首選で圧勝した。支えたのは若者を中心とした一般党員だった。それから2年半。熱狂は冷めるどころか強まる一方だ。

昨年6月の総選挙では、労働党が終盤に脅威の伸びを見せ、与党・保守党を過半数割れに追い込んだ。40代以下の全世代で労働党の得票が保守党を上回った。特に18、19歳では労働党への投票が66%。保守党の19%を大きく引き離した。

オックスフォード辞典は、若者が政治的、社会的に大きな変化を起こしたとして「ユースクエイク」(若者の反乱)を昨年の「今年の言葉」に選んだ。

コービン氏が長年続けてきた「反緊縮」の訴えが今、若者を引きつける。総選挙で注目された労働党マニフェストの目玉は、大学の授業料無料化だった。

英国の大学はほぼ全校が国立だ。ブレア政権下の98年に授業料を払う仕組みになり、保守党政権でも上限額の引き上げが続いた。いまは平均で年間9千ポンド(約138万円)。生活費なども含め卒業時には5万ポンド(約770万円)の借金を抱えるのが普通だ。将来に対する不安や怒りは、緊縮財政で弱者に我慢を強いる政治に向かった。昨年の総選挙では英南東部カンタベリー選挙区にその地殻変動が端的に現れた。労働党のシングルマザー候補が在職30年の保守党ベテラン男性議員を破り、保守党は99年間守ってきた議席を失った。

労働党の議員事務所で働くライアン・スミスさん(22)は、留学先の米テキサスでバーニー・サンダース上院議員の選挙を手伝い、政治にのめり込んだ。反緊縮と民主社会主義を掲げるサンダース氏とコービン氏の姿が重なり、労働党の運動員になった。「コービン氏の公約は、新自由主義にくたびれた人たちが待ち望んでいたものだ」と話す。

コービン氏は昨年9月の労働党大会で、第2次大戦直後に手厚い社会保障政策を実施したアトリー政権の「ゆりかごから墓場まで」に言及し、喝采を浴びた。

スミスさんはいう。「コービン氏はポピュリストではない。40年間同じことを言い続け、彼を必要とする時代が来たのだ」

◆◆米国の社会運動、再び隆盛 銃規制・#MeToo・移民支援…多彩な主張

朝日新聞18.05.15

人種の平等を求めた公民権運動や反戦運動が山場だった1968年から、半世紀。その米国で、街頭デモや集会などの「アクティビズム(社会運動)」が再び盛り上がっている。訴えるテーマも参加者も幅が広いのが最近の特徴だ。何が米国人を街頭に駆り立てるのか、政治や社会の変革に結びつくのか、探った。

(銃規制の強化を訴える行進で、米連邦議会前の大通りを埋め尽くす参加者ら=いずれも米ワシントン、ランハム裕子撮影)

(リンカーン記念堂前に集まったウィメンズマーチの参加者ら )

◆公民権運動、半世紀

80万人が銃規制を求めてワシントンに集まった3月の行進前夜、近郊の高校で生徒が長距離バスの到着を待ちわびていた。「夜食を準備しなくては」とミカエラさん(17)。フロリダ州の高校で銃撃事件が起きたのは2月半ば。行進が決まると、遠方の参加者に自宅で寝泊まりしてもらう生徒の輪が急速に広がった。

米東部の小学校で26人が殺された銃撃が起きた6年前、ミカエラさんも小学生だった。「学校で銃撃避難訓練を受けるのが当然な時代に育った」。13~17歳の57%が世論調査に「自分の学校で銃撃が起きるかもしれない」と答えている。

ワシントン・ポスト紙の最近の調査によると、米国人の5人に1人が過去2年以内にデモや集会に参加。うち2割が「初めて参加した」と答えた。

米国では60~70年代に公民権運動やベトナム反戦、90年代以降は経済格差に反対する街頭運動が起こり、世界にうねりが広がった。最近は、女性や性的少数者、移民・難民の支援から、科学予算削減に反対する科学者のデモまで、主張の多彩さが際立つ。

◆SNSでつながり

変容をもたらしたのがソーシャルメディアだ。動員が容易になっただけではない。「社会で孤立していた当事者同士がつながるのを促した」と学生運動にくわしい歴史家のアンガス・ジョンストン氏。目の前で級友を失ったフロリダの高校生がツイッターなどで上げた声に「ひとごととは思えない」と同世代が呼応した運動は典型だ。「#MeToo(私も)」は、セクハラや性暴力など、埋もれていた被害をあぶりだした。

ソーシャルメディアの普及は日本にも共通する。だが、国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチの土井香苗・日本代表は「米国はマイノリティーの存在が身近なうえ、彼らの権利が侵害されると周囲が結束して対抗する伝統が強い」と、日米の違いを指摘する。

米国の場合、排他的な自国第一主義を掲げ、社会分断をあおるトランプ政権の誕生も背景にありそうだ。

今の高校生は物心ついて以来、オバマ前政権時代のリベラルな空気を吸ってきた世代。一方、ワシントン・ポスト紙の調査では、ほかに社会運動に関心が強い層として「都市近郊に住み、収入・学歴が比較的高い50代以上」が浮かび上がった。「貧困や戦争の恐怖より、民主主義が劣化する不安に突き動かされている」と、スタンフォード大のダグラス・マカダム教授は指摘する。

◆経済界が「助っ人」

かつては社会運動とは縁が薄かった「助っ人」も登場した。経済界である。

デルタ航空は銃規制行進の参加者のために無料のチャーター機を飛ばした。イスラム圏の一部からの入国禁止令にはIT企業トップが公然と批判。トランプ大統領が白人至上主義者を擁護するような発言をすると、主要企業の経営者たちがそろって大統領の助言機関を辞任した。

コロンビア大のウィリアム・クレッパー特任教授は経営陣の若返りや企業イメージに敏感になった風潮に加え、「大統領や議会が社会的な『正しさ』を追求する指導力を失い、自分たちがそれを担わねばと意識する経済人が増えた」。

新しい社会運動は続くのか。主張が細分化され、組織やリーダーの求心力を欠くだけに「息切れする」との見方がある。一方、銃規制の行進を主導した高校生は今、秋の中間選挙に向けて有権者登録を仲間に呼びかける。「#MeToo」に触発されて中間選挙に初出馬する女性も大幅に増えそうだ。

既存政治の枠組みを否定するのではなく、むしろ積極的に関与することで、政治改革の起爆剤になるとの期待も大きい。

(ワシントン=沢村亙)

◆◆新たな社会変革の動き=欧州「反緊縮」求める勢力が前進、米国 「99%のための政治を」の声=日本のたたかいと響きあう

赤旗16.11.30

日本共産党の第27回大会決議案では、「欧米では、グローバル資本主義の暴走――世界中を最大利潤を求めて動きまわる多国籍企業や国際金融資本の横暴のもとで、格差と貧困の拡大に反対する幅広い市民運動が発展している」と指摘しています。その実態をみてみます。

◆米国

米国の大統領選で勝利したドナルド・トランプ氏の政権移行固めが進む17日、首都ワシントンの連邦議会前に民主党の大統領予備選を争ったバーニー・サンダース上院議員の姿がありました。

「最低賃金の引き上げや学費無償化、富裕層や大企業の公平な税負担、国民皆保険など、ウォール街(金融業界)に立ち向かった国民のたたかいはだれもとめることはできない」

力を込めて訴えるサンダース氏。

同氏が中心となり、この夏結成した「われわれの大変革」のメンバーも、人種差別や不平等に抗議する運動を続けていく決意を語りました。

今年の大統領選挙では、予備選、本選を通じて「人口の1%の最富裕層のための政治ではなく、99%のための政治を」という声が響きました。

2011年秋に、富裕層の強欲を批判し、「私たちは99%(の利益代表)」と主張して全米に広がった「占拠(オキュパイ)」運動参加者を巻き込んだ動きでした。

最低賃金時給額15ドル(約1650円)を求めた声も、格差是正を求める運動から出てきた切実な要求でした。

米国では、比較的賃金が高かった製造業が縮小して、これら部門の労働者は賃金の低いサービス分野に流れました。

格差の拡大はこうした製造業の縮小が背景の一つとなっています。

米中西部から北東部の「ラストベルト」(さびついた工業地帯)は米社会が陥っている行き詰まりを象徴的に示しているところです。

格差を示す数字の一つが富の偏在。最富裕層の上位0・1%の世帯が全米の富の22%を占めています。下位90%の富の総額が同じ22%ですから、富の所有での格差の大きさをうかがうことができます。

新大統領に就任するトランプ氏は格差や貧困の拡大についての打開策は示しておらず、米国では今後、市民の動きが活発化しそうです。

◆欧州

欧州連合(EU)でも緊縮政策に抗する勢力の前進がありました。

EUは、域内での人(労働)、物(商品)、お金(通貨・資本)の動きが自由になるという単一市場を導入しました。解雇規制などの労働条件、社会保障などを指令や規則として定め、「ルールある社会」を築いてきました。

しかし、単一市場は次第に域内での自由競争を促進する一方で、新自由主義的性格を強めました。

特に08年のリーマン・ショック以降、EUが主導して、民営化や公務員削減、医療・教育予算の削減、年金改悪などの緊縮政策が実施されました。その結果、格差と貧困、不況と失業が深刻化しました。

とりわけ、ギリシャ、ポルトガル、スペインへの影響は深刻でした。

「ポルトガルはユーロ圏が押し付ける緊縮への対案を示すことに成功した」。同国のコスタ首相の言葉です。

同国では、15年10月の総選挙で、緊縮を推進してきた保守の社会民主党が過半数割れ。少数与党ながら、ポルトガル共産党などが閣外協力する中道左派の社会党のコスタ氏が首相となりました。

今年の10月14日には、所得税の引き下げや年金増額、貧困層支援などを盛り込んだ17年度予算を提案し、注目されています。

スペインでは、反緊縮を掲げた新党「ポデモス」が躍進。ギリシャでは昨年、2度にわたる総選挙でEU押し付けの緊縮の緩和を求める急進左派連合(SYRIZA)が勝利しました。

英国では、格差やEUへの不信から、EUからの離脱(BREXIT)が選択された一方で、15年5月の総選挙で大敗した労働党内で、「筋金入りの左派」のコービン氏が党首に選出されました。同氏は、潜水艦発射弾道ミサイル「トライデント」に反対し、労働者の権利の擁護、富の公正な分配などを訴えてきた政治家です。

ドイツでも来年の総選挙に向け、これまで連立したことがない左派3党の連立政権への模索が始まっています。与党の社会民主党と、野党の90年連合・緑の党、左翼党の3党で、連邦議会(下院)の現議席数では過半数です。

◇

ことしはトランプ氏の米大統領選での勝利に先立って、6月には英国の国民投票でEUからの離脱を選択しました。この二つはいずれも、富が富裕層に集中し、国民の不満が蓄積されたなかで起きたことです。不満が渦巻くもと、排外主義や人種差別的発言で人気をとる右翼の台頭にも警戒が必要です。

このなかでも、さまざまな運動が合流し、経済格差是正と平和を求める新しい市民運動と結びついた社会変革の動きが出ているのです。いま、日本で発展しつつある野党と市民の共闘と響きあうもので、今後の動きが注目されます。

◆◆(2016米大統領選)サンダース旋風、米の苦悩映す 貧困・格差問い、熱狂的な支持

2016年6月21日朝日新聞

サンダース氏の登場に大歓声を上げる支持者たち=4月26日、ウェストバージニア州ハンチントン、金成隆一撮影

米大統領選で民主党から立候補し、クリントン前国務長官(68)を脅かしたサンダース上院議員(74)。撤退表明はせず7月の党大会まで活動を続けるが、事実上敗北を認めた。ただ、「政治革命」を唱えた上院議員が巻き起こしたサンダース旋風は、米社会が抱える問題の深刻さをあぶり出した。

「真の変革はトップからは実現できない。常に底辺から起きるものだ。政治革命は続けなければならない」。サンダース氏は敗北が確定的となった16日、地元バーモント州からネットを通じ、全米の支持者に向けた演説でこう語った。

連邦議会で唯一「民主社会主義者」を自任するサンダース氏。当初は資金も組織もなかったが、クリントン氏相手に、全米50州のうち22州で勝利した。

無名の無所属上院議員がここまで健闘した理由は、米社会に横たわる問題を訴える姿に、有権者が強く共鳴したからだ。

「我々の選挙戦は、上位1%の富裕層だけでなく、全国民のための経済を実現するのが目的だ。世界の主要な国で子どもの貧困率が最も高い水準にあるという不名誉を終わらせる」

経済協力開発機構(OECD)によると、貧困線(中間的な世帯所得の半分)を下回る割合を示す米国の貧困率は、主要国で最も高い。米人口約3億2千万人のうち6千万人近くが貧困層だ。

「ミレニアル世代」と呼ばれる若者の熱狂的な支持も特徴だ。

親の世代より格差が拡大していることが、サンダース氏支持の一因だ。オバマ政権は格差是正を唱えたが、2014年までの7年間でも上位5%の所得は約20万7千ドル(約2200万円)と4%増加。下位10%の所得は約1万2千ドル(約130万円)と8%減少した。

「家族が貧しく、労働者階級のために大学に行けない若者がいる一方、窒息しそうな多額のローンに苦しむ学生も多い。未来ある彼らを虐待すべきではない」。公立大授業料無償化もサンダース氏の公約だ。

学資ローンの負担は急増。米連邦準備制度理事会(FRB)によると、ローン残高はこの10年で約3倍に膨らみ、昨年大学を卒業した人の約7割がローンを抱えている。

勤労世帯や若者が経済格差のしわ寄せをくらう一方、富豪や大企業が多額の献金で選挙に大きな影響力を行使する。サンダース氏は「億万長者が選挙をカネで買うのを許す選挙資金制度をやめさせる。貪欲(どんよく)なウォール街の振る舞いをやめさせるべきだ」と指摘する。

各陣営への献金は上限が設定されているが、特定候補を応援する「スーパーPAC」(政治活動委員会)と呼ばれる資金管理団体への献金は、個人や企業が無制限にできる。クリントン氏のスーパーPAC資金も、十数人の富豪による100万ドル(約1億500万円)超の献金で全体の約4割を占める。一方、サンダース氏はスーパーPACを持たず、平均約27ドル(約2800円)の個人の小口献金が6割強を占める。

既成の「政治とカネ」のあり方を批判するのは、選挙資金の多くを自己資金でまかなうトランプ氏にも共通する。トランプ氏は、「サンダース氏に投票した皆さん、我が陣営は両手を広げて歓迎する」と呼びかけ、サンダース票取り込みに躍起だ。

(ワシントン=佐藤武嗣、五十嵐大介、ニューヨーク=金成隆一)

◆支持者の声 中流望めない/演説を聞いて涙/働けど貧困層/学資ローン苦しい/景気回復の実感ない

米国の人々は、なぜサンダース氏に熱狂したのか。各地の集会で聞くと、それぞれの人生で直面している問題や、政治への思いが浮かび上がってきた。

アラン・ロバートソンさん(25)男性・溶接工@ウェストバージニア州 米国は貧富の差が広がりすぎて、私の世代は父の時代のようには暮らせない。まじめに働いても、家を建てて子どもに必要な教育機会を用意するという中流の暮らしは望めそうにない。格差の是正を訴え、企業献金も受けないサンダース氏にひかれる。クリントン氏は正反対だ。大企業から献金も法外な講演料も受ける。(多額の報酬を得たとされる)投資銀行ゴールドマン・サックスでの講演記録を公開しなければ、私は彼女に投票する気になれない。

リンダ・タンジルさん(52)女性・主婦@バージニア州 最初は「民主社会主義者」に抵抗があったが、彼の演説を聞いて胸が熱くなり、涙が出てきた。米国民の1%の金持ちが政治を牛耳り、庶民は置いてけぼりにされている。金融危機では庶民が家を失い、生活が脅かされたのに、危機を招いた銀行や証券会社の幹部は何の罪にも問われず、救済された。米国で失われた「公正と正義」を取り戻そうというのがサンダース氏の主張。クリントン氏の主張にも共感できるが、1万2千ドル(約130万円)のスーツを着て貧富の格差是正を訴えても説得力がない。

バリー・シュレットさん(51)男性・求職中@サウスカロライナ州 高校時代に共和党支持になった。しかし軍隊で西海岸に配属され、性的少数者の人と知り合い価値観が変わった。米国が個人の幸福追求の権利を尊重すると言いながら、彼らの権利を認めないことは矛盾する。

大統領選では収入格差の是正が最大の関心事。中間層だったが、今は働いても貧困から抜け出せないワーキングプアだ。サンダース氏の最低賃金時給15ドルの提案に共感する。幸せに暮らす中間層が資本主義には必要だ。庶民の犠牲の上に、金持ちがますます裕福になる社会にはもうウンザリだ。

ジョー・ジョージさん(23)男性・大学生@ミズーリ州 今は大学4年で、将来はバイオ医療の研究をする。2万3千ドル(約240万円)の学資ローンを抱えており、金利が高く、卒業後は毎月230ドルを10年間払い続けないといけない。友人の間でもサンダース氏が一番人気がある。彼が語ることは我々の未来だからだ。若者は彼が未来を変えてくれて、より良い世界を与えてくれると信じている。

ブランドン・カスティージョさん(21)男性・フォークリフト作業員@カリフォルニア州 両親がメキシコからの移民でロサンゼルスの貧民街で生まれ育った。国民皆保険、最低賃金時給15ドルへの引き上げ、ウォール街の金融機関への規制強化などサンダース氏の政策は100%支持している。

3歳の娘がいて、月収は2千ドル(約21万円)ほど。景気が良くなっている実感がない。本当は学校に行って、先生になりたい。

貧民街では貧しくて犯罪を強いられる人たちも多くいる。お金持ちのクリントン氏がその現実を見ているとは思えず、信用できない。

◆◆サンダースを支持する人びと大統領選挙時の運動の継続

(16.06.27赤旗)

(16.09.16赤旗日曜版)

◆◆米国 国民多数の願い民主党政策に=若者ら運動継続、ピープルズ・サミット閉幕

2016年6月21日赤旗

(写真)ピープルズ・サミットのグループ討論会に参加した人たち=19日、米シカゴ(島田峰隆撮影)

【シカゴ(イリノイ州)=島田峰隆、洞口昇幸】米大統領選の民主党指名候補争いで自称「民主的社会主義者」のバーニー・サンダース上院議員を支えてきた団体・市民らがシカゴで開いていた会議「ピープルズ・サミット」は19日、来月の同党全国大会で決定する党政策綱領に国民多数の要求を反映させるために、各分野・団体の運動を継続・強化することなどを確認し、閉幕しました。

「全国看護師組合」(NNU)のローザン・デモーロ事務局長は、移民・人種差別的発言を繰り返す共和党のドナルド・トランプ氏を大統領にさせないために、「私たちのできること全部に取り組もう」と呼び掛けました。新政権に要求実現を迫る全米行動を来年2月に計画していることや、今回のような大規模な議論の場を強める考えも示しました。

サンダース氏を応援する若者グループ「ミレニアルズ・フォー・バーニー・サンダース」の共同創設者のモミタ・アーメドさんは、各地で出会ってきた若者らは「最も多い支援者だ」と強調。これまで成し遂げられなかったことを若者らが実現してきたと述べ、今後も「政治活動にとどまり、たたかい続ける」と決意を語りました。

参加者は地方ごとにグループ討論を行い、今後の抱負を交流しました。

大統領選や中間選挙に向けては「民主、共和の二大政党では私たちの要求を実現できない。多彩な運動を一つにまとめる新しい政党が必要だ」「要求を託せる候補者を多く出し、公約実現へ圧力をかける運動をしよう」などの意見が出ました。

日常的な活動では「全国の活動家の取り組みを伝えて運動を励ます革新的なメディアが求められている」「地元の大学のセミナーなどに参加し、経済格差や人種差別について若い人と議論したらどうか」などの提案がありました。賃金引き上げを求めるストライキや、インターネットを使った署名活動などを呼び掛ける人もいました。

◆◆書評・サンダース自伝(赤旗16.09.18)

◆◆米サンダース氏が運動提唱=「われわれの大変革」=下からの政治変革を

2016年8月26日赤旗

【ワシントン=洞口昇幸】米大統領選のヒラリー・クリントン民主党候補と同党指名候補争いで激しく競ったバーニー・サンダース上院議員は24日、運動団体「われわれの大変革」の立ち上げを発表し、11月の大統領選と同時に実施するあらゆるレベルの選挙で革新的な候補を当選させる運動の参加を呼びかけました。今後の運動の展望を示したものとして注目されます。

サンダース氏はネットのライブ中継で演説し、「真の変革はこれまで決して上から下へと起こるのではなく、いつも下から上へと起きてきた」と強調。これまで唱えてきた米国の異常な所得格差の是正や大企業・大金持ちの献金による政治支配の転換などを掲げる「政治的大変革」が、多数の米国民、特に若い世代に支持されていることを示しました。

サンダース氏は政治的大変革に向けて前進するため、連邦議会(上下両院)議員、各地の州議会、市議会、教育委員会などの選挙で、政治的大変革に賛同する候補を当選させる草の根の運動を提唱。「正義のためのたたかいは続く」と訴えました。

環太平洋連携協定(TPP)に固執し、現在の連邦議会で批准させようとするオバマ大統領を「完全に間違っている」とサンダース氏は批判。TPPを批准させない行動も呼びかけました。

◆◆核先制不使用、求める サンダース米議員ら、オバマ氏に書簡

2016年7月21日朝日新聞

米国のサンダース上院議員や民主党上院議員が20日、オバマ大統領あてに核先制不使用のほか、新型巡航ミサイルなどの核兵器近代化計画の見直しなどを求める書簡を送った。「広島と長崎の原子爆弾(投下)の教訓は、核兵器を二度と使用してはならないということだ」と強調し、現政権での核政策の大胆な見直しを迫った。

書簡は、米大統領選の民主党候補者指名争いに立候補したサンダース氏や、民主党のマーキー、ウォーレン氏ら上院議員10人の連名で、オバマ大統領あてに送られた。

書簡では「我々は大統領の残り数カ月の在任中に、米国の核兵器への支出抑制や核戦争のリスク軽減のため、大統領に大胆な行動を促す」と強調。(1)過度な核兵器の近代化計画の規模縮小(2)「核兵器先制不使用」政策の採用(3)(相手の核ミサイル発射を探知したら即時に核攻撃する)警報即時発射計画の撤回を求めた。

米紙ワシントン・ポストは、オバマ氏が「核先制不使用」宣言を含めた核軍縮政策を検討していると報じており、民主党議員中心に今回の書簡を送ったことで政権にさらなる具体的な検討を促すことになりそうだ。(佐藤武嗣)

─────────────────────────────────

🔵マイケル・ムーア監督の映画にみるアメリカの労働者

─────────────────────────────────

マイケル・フランシス・ムーア(Michael Francis Moore, 1954年4月23日 – )は、アメリカ合衆国のジャーナリスト、ドキュメンタリー映画監督、テレビプロデューサー、テレビディレクター、政治活動家。

全米ライフル協会の会員だったが、ベトナム戦争の影響で19才の時にその資格を返上した。その後コロンバイン高校銃乱射事件をうけて生涯会員となった。『ボウリング・フォー・コロンバイン』では全米ライフル協会の生涯会員であると述べている。2002年の『ボウリング・フォー・コロンバイン』でアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。

◆◆(評・映画)「華氏119」 トランプ体制斬るムーア節

朝日新聞18.11.03

自身の旧作「華氏911」に酷似したタイトルは、ドナルド・トランプが大統領選で勝利宣言をした2016年11月9日にちなむ。まさかと思われたあの男が、アメリカの大統領になってしまった……。この衝撃的現実とその背景への探求心が、マイケル・ムーアに本作を監督させた。

こうした政治的ドキュメンタリーを作る場合、まず問われるのは作者の立ち位置だ。公共放送で求められるような中立性を尊重するのか、それとも特定の党・候補を攻撃または支持するのか。ムーアの立ち位置は明快。こんな男が大統領を務めるアメリカであってはいけない、という立場だ。

とはいえ、これはトランプ大統領やその選挙戦に密着・直撃取材した映画ではない。そうした方面では資料映像の類いが多用されるかたわら、監督はむしろ、別の州議会議員や下院議員候補、そして銃規制運動や、監督の故郷における水道水汚染問題に取り組む人々ら、幅広い階層、地域にカメラを向ける。水道問題では、自らも派手なパフォーマンスに打って出さえする。

一方でヒラリー・クリントンを大統領候補に据えた民主党の抱える問題にも、鋭く切りこむ。トランプは悪、そして民主党万歳、という単純な図式はない。驚異的な取材力でアメリカ内部の多種多様な問題に目を向け、ムーア節とでも呼ぶべき剛腕でそれをトランプ体制成立のストーリーに落とし込んだ作品。背後にあるのは、「今からでも遅すぎはしない」という思いだ。自らの生まれ育った土地、国を最後まで見捨てまいとするその気持ちが、国境を超えて人々を感動させる力になっている。(暉峻創三・映画評論家)

◆◆ムーア監督新作『華氏199』=民が黙るとき民主主義滅ぶ

赤旗18.10.29

◆ムーア監督=トランプ独裁打倒

(赤旗17.06.09)

◆「これでトランプを終わらせる」マイケル・ムーアが新作を製作中

| ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

<昨年トランプの大統領選勝利を予言した映画監督のマイケル・ムーアが、トランプ批判の新作映画を製作中と発表。その名も『華氏119』>

マイケル・ムーアは、やっぱり企んでいたようだ。

ムーア監督と言えば、アメリカ同時多発テロ9.11に対するブッシュ政権の対応を批判する『華氏911(Fahrenheit 9/11)』を製作したドキュメンタリー映画監督。そのムーアが今週、自身のフェイスブックページでドナルド・トランプ米大統領を批判する新作映画を製作中だと発表した。

作品名は、トランプが大統領選の勝利宣言を行った昨年11月9日にちなんで『華氏119(Fahrenheit 11/9)』だという。

バラエティー紙(ウェブ版)によれば、『華氏119』には2004年のカンヌ国際映画祭で最高賞のパルム・ドールを受賞した『華氏911』のスタッフたちが結集し、「極秘裏に」製作が進められてきた。

配給権は『華氏911』のプロデューサー陣に名を連ねていたハーベイ&ボブ・ワインスティーン兄弟が取得。公開時期は発表されていないが、国内外の配給先について今週開幕のカンヌ国際映画祭で「あらゆる可能性を探る」という。

「極秘裏」に製作してきたというが、昨年の大統領選挙中に大声で「反トランプ」を叫んでいたムーアが「何か」を作っていそうなことは明らかだった。

昨年7月には「ドナルド・トランプが大統領になる5つの理由を教えよう」と題した記事を自身のサイトに発表し、「トランプ大統領の誕生」なんてあり得ない、という空気に釘を刺した(この記事の分析は今読んでも「予言か?」というほど的確だ。日本語はこちら)。

大統領選直前には『マイケル・ムーア・イン・トランプランド』(日本劇場未公開)と題したドキュメンタリー映画を発表してトランプ不支持をアピール。トランプの勝利後はニューヨークのトランプタワーに突撃するなど、ムーアが「トランプ大統領」に真っ向から挑む映画を作るというのは予言するまでもなかった。

バラエティー紙に寄せたムーアのコメントからも、新作がトランプ政権を批判する意図で作られていることは明白だ。「どんなことが暴露されようとも、彼は倒れなかった。事実、現実、論理で彼を倒すことはできない。彼は自分で何かをやらかしたときでさえ、次の日の朝にはそれまでどおりツイートを開始する。こうした状況を、この映画がすべて終わらせる」と、ムーアは語った。

一方で、映画がどんな内容なのかは謎に包まれたままだ。製作目的が「打倒トランプ」なのだとしたら、ムーアはどんな爆弾を隠し持っているというのだろう。

ムーアがトランプ大統領の誕生を予想できたのは、彼自身が大統領選でトランプを勝たせた「ラストベルト」(かつて製造業の中心地だったが、産業が空洞化し繁栄から取り残された米中西部)の1つ、ミシガン州フリント出身であることとおそらく無関係ではない。

ムーアはこれまで、強者に切り込み、弱者のリアルを切り取る姿勢を貫いてきた。しかし昨年の大統領選でトランプを勝たせたのは、ムーアの出身地ミシガンを含む地域の「声なき弱者」たちだ。

トランプもムーアも、「メディア使い」という点は共通している。トランプに熱狂したのがラストベルトの人々なら、ラストベルトを代弁しようとしてきたのもムーアだった。

◆◆ムーア監督の映画リンク集

★★RogerMe=GMの合理化政策に抵抗しよう

(PCの場合全画面表示で見ると過剰広告減)

または

❶http://sp.nicovideo.jp/watch/sm4738516

❷http://sp.nicovideo.jp/watch/sm4741537?cp_in=watch_watchRelatedContents

❸http://sp.nicovideo.jp/watch/sm4742927?cp_in=watch_watchTag

❹http://sp.nicovideo.jp/watch/sm4742998?cp_in=wt_tg

★★『ザ・ビッグ・ワン』(大企業に解雇される労働者たち)90m

(PCの場合全画面表示で見ると過剰広告減)

★★『華氏911』 – Fahrenheit 9/11 (2004年)(ブッシュ政権批判)120m

(PCの場合全画面表示で見ると過剰広告減)

★★『マイケル・ムーア in アホでマヌケな大統領選』 – THIS DIVIDED STATE (2005年公開)(大企業・政党の意のままの大統領選挙)120m

★★『ザ・コーポレーション』(米社会を支配する大企業)140m

(PCの場合全画面表示で見ると過剰広告減)

★★『ボウリング・フォー・コロンバイン』 – Bowling for Columbine (2002年)(アメリカの銃社会の悲劇=コロンバイン高校事件)120m

★★『キャピタリズム』(リーマンショック以降の国民生活破綻)140m

★★『シッコ』 – Sicko (2007年)(テロより怖い医療問題=アメリカの医療と世界の医療との比較)

https://drive.google.com/open?id=0B6sgfDBCamz5YS04NkhnN2I2N0k

または英語版144m

★★ドキュメント・アメリカの医療制度90m

(ムーア監督の作品ではないが詳しい)

★★『キャピタリズム~マネーは踊る~』 Capitalism: A Love Story(2009年)(アメリカの金融資本主義の矛盾)122m

★クローズアップ現代・ムーア監督に聞く=資本主義について25m

★ムーア監督と古賀元連合会長との対談=日本の労働者への期待26m

★オキュパイ運動とはなにか=“私たちは99%”、報道・ムーア13m

◆◆ムーアの経歴

ゼネラルモーターズの生産拠点の一つであったミシガン州フリントでアイルランド系の家庭に生まれ、フリント郊外のデイヴィソンに育つ。母は秘書、父と祖父は組み立て工、叔父は自動車工労働組合創立者の一人で、座り込みストライキで有名だった。

ムーアは14歳で教区の学校に入学し、続いてデイヴィソン高校に入学する。同校を1972年に卒業、同年同校長と副校長の解雇を求めて教育委員会選挙に出馬し当選。任期終了までに校長と副校長は辞職した。

またボーイスカウトの最高位であるイーグル・スカウト(当時の日本では富士スカウト章にあたる)でもあり、イーグルとして自らのコミュニティにおける様々な危険や問題を指摘する映画を製作した。

社会派ジャーナリスト時代

ミシガン大学フリント校を1年で中退し、22歳で隔週刊誌『The Flint Voice』(後に『The Michigan Voice』と改名)を刊行。廃刊になったが代わりに1986年にマザー・ジョーンズ誌の編集者となりカリフォルニア州に転居する。5ヶ月後同誌において、サンディニスタの人権記録を穏和に非難したポール・バーマンによる記事の掲載を拒否したため、解雇されている。

フィルムメーカー時代

1989年、生まれ故郷の自動車工場が閉鎖され失業者が増大したことを題材にしたドキュメンタリー映画『ロジャー&ミー』で監督としてデビューする。アポイントメントなしでゼネラルモーターズの企業経営者、ロジャー・B・スミス会長に突撃取材する手法が話題を呼んだ。

1994年、『ジョン・キャンディの大進撃』を監督。冷戦が終結して敵のいなくなったアメリカが、隣国のカナダを無理やり仮想敵国に仕立てるコメディ映画で、常に外敵を必要とするアメリカ政治を滑稽に笑い飛ばした。

1997年に監督したドキュメンタリー映画『ザ・ビッグ・ワン』では『ロジャー&ミー』と同様の取材方法で、アメリカ国内の工場を閉鎖して失業者を増やしながら生産工場を国外に移して利益をあげるグローバル企業の経営者たちに直撃取材を敢行している。

◆◆ムーアの主張

ジョージ・ウォーカー・ブッシュへの批判

2000年アメリカ合衆国大統領選挙では、アメリカ緑の党のラルフ・ネーダー候補を支援。しかし、共和党・ブッシュと、民主党・ゴアの接戦が伝えられると、反共和党の立場から「絶対にブッシュを当選させてはならない」と、接戦州ではゴアに得票を集中させるよう訴えた。結果はブッシュの勝利に終わったが、民主党支持者の多いアフリカ系アメリカ人などの社会的少数者を投票から閉め出したり、無効の可能性の高い海外不在者投票(主に軍人で共和党支持者が多い)が有効扱いされるなど数々の不正があったと、ムーアは主張した。

また、ブッシュ優位ながら僅差のため再集計にもつれ込んだフロリダ州では、再集計でゴア逆転の目が出てきたものの、合衆国最高裁判所(共和党政権任命判事が多数)により再集計が差し止められ、ブッシュの当選が決まった。こうした経緯からムーアはブッシュをアメリカ合衆国大統領と認めず、「Bush, Governor of Texas(ブッシュテキサス州知事、ブッシュの前職)」と呼び、大統領の座を盗んだ「泥棒の頭目(指導者を意味し、大統領を指すこともある“chief”と、泥棒を意味する“thief”を掛けている)」と強く批判した。

ウィキリークス支援表明

内部告発サイトウィキリークスについて「秘密の中にまぎれ、私たちの税を使い実行された犯罪をあばく仕事」と称賛、ウィキリークスを存続、発展させるため自身のウェブサイト、サーバー、ドメイン名のほか何でも提供すると全面支援を約束した。婦女暴行容疑で拘留中のウィキリークス創設者ジュリアン・アサンジの保釈金として2万ドルの提供も表明した。

ウォール街デモ

2011年9月17日よりニューヨークマンハッタンのウォール街で行われたデモに対して、デモ隊の拠点となっているズコッティ公園を訪れ激励している[5]。

◆◆ムーア監督の作品

⚫︎『ロジャー&ミー』 – Roger & Me (1989年)

Pets or Meat: The Return to Flint (1992年)(テレビ番組)

TV Nation(1994年)(テレビ番組)

⚫︎『ジョン・キャンディの大進撃』 – Canadian Bacon (1995年)

⚫︎『ザ・ビッグ・ワン』 – The Big One (1997年)

And Justice for All (1998年)

⚫︎『マイケル・ムーアの恐るべき真実 アホでマヌケなアメリカ白人』– The Awful Truth(1999年)(テレビ番組)

2000年下院議員選挙において、当選確実で議員が選挙区に帰らないニュージャージー州の選挙区にフィカスを立候補させる(曰く「フィカスは守れない公約は口にしません。献金も不要、いるのは水と空気と日光だけ。」)企画等(なお「フィカス候補」は多数の票を獲得したと思われるが、すべて無効票扱いされた模様)。

日本でも2004年に『華氏911』公開に合わせてテレビ東京で2日にわたって放送されたTV番組「爆笑問題が斬る! マイケル・ムーアのアホでマヌケなアメリカ白人」で、一部が紹介された。

The Awful Truth-Episode #1.1 (1999年)(テレビ番組)

⚫︎『ボウリング・フォー・コロンバイン』 – Bowling for Columbine (2002年)

高校生2人が彼ら自身の在籍する学校で10数名を殺傷したコロンバイン高校銃乱射事件に題材をとり、銃社会アメリカとそれを生み出す恐怖の再生産について、ジャーナリスティックに考察したドキュメンタリー映画。この作品が世界的な大ヒットとなったことから、ドキュメンタリー映画家としての評価を確立した。同作はカンヌ国際映画祭55周年特別賞や、2003年度アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。

アカデミー賞授賞式ではブッシュを「架空の選挙で選ばれた架空の大統領」、ブッシュ政権の起こしたイラク戦争を「架空の理由で戦っている戦争」と断じた。さらに「恥を知れ、ブッシュ氏よ。恥を知れ! お前は(開戦に反対した)ローマ教皇と(「大統領が自分たちと同じテキサス州出身であることが恥ずかしい」と述べた)ディクシー・チックスを敵に回した。お前の持ち時間は終わりだ」と批判する演説を打って賞賛とブーイングを受けたが、終了を促す音楽で強引に打ち切られた。ちなみにムーアによれば、会場では賞賛が圧倒的であったのに、報道ではブーイングが強調されていたとのことである。

⚫︎『華氏911』 – Fahrenheit 9/11 (2004年)

2004年アメリカ合衆国大統領選挙において、ブッシュの大統領の再選を阻止する目的で公開された。カンヌ国際映画祭での最高賞パルム・ドールを受賞し各国でヒットとなるものの、当初の目的は果たせなかった。題名はイギリスのSF映画『華氏451度』から引用している(詳しくは映画華氏911を参照)。

⚫︎『シッコ』 – Sicko (2007年)

3年の時を経て、今度は米国の「医療問題」をテーマにした映画を制作。米国内医療業界の大手各社は、突撃取材に厳戒体制であった。2007年カンヌ国際映画祭の特別招待作品。

Slacker Uprising (2008年)

⚫︎『キャピタリズム~マネーは踊る~』 – Capitalism: A Love Story(2009年)

世界金融恐慌を取り上げる。映画の共同配給元オーバーチュア・フィルムズ(Overture Films)とパラマウント・ヴァンテージ(Paramount Vantage)によると、2008年に決まった巨額の企業救済策でハイライトを迎えた「企業と政治のペテンをコミカルな視点でとらえた作品」。映画のPRとして来日し、東京証券取引所での会見では、「君は実のお母さんから10億円もらったことある?」など鳩山由紀夫総理献金問題など日本の時事ネタを披露した。

⚫︎『マイケル・ムーアの世界侵略のススメ』 – Where To Invade Next(2015年)

出演作品

⚫︎『ザ・シンプソンズ』 The Simpsons (2003年) 声の出演

⚫︎『マイケル・ムーア in アホでマヌケな大統領選』 – THIS DIVIDED STATE (2005年公開)

スティーヴン・グリーンストリート監督作品。ときに「Divided State」と呼ばれるほど、アメリカの中でも文化的に特異で、政治的には共和党の牙城とされるユタ州の、その中でもとりわけ保守性が強いといわれるオレム市にあるユタバレー州立大学の学生会が、2004年にムーアを講演に呼ぼうとしたことが大きな騒動を引き起こした。この映画はその一連の騒動のドキュメンタリーであり、ムーア本人はほとんど登場しない。多くの住民や学生達が、全く映画を見もしないで(あるいは手を加えられた「編集版」のみを見て)ニュースや伝聞だけから、ムーアの映画や本人を「悪」「反米主義者」と決め付け、教育環境に悪影響を及ぼす、あるいは地域に対する侮辱であるとしてムーアの講演に反対し阻止しようとする。対立意見を聞くことも大切であり、議論の場を持つことが重要であると主張する学生会の責任者や学長・教授達を始め、一部の学生や住民の努力にも関わらず、学生会は脅迫され、裏切り者扱いされたあげくに辞任にまで追い込まれ、訴訟問題にすら発展してゆく。「『自由の国アメリカ』に言論の自由はあるのか?」という皮肉を突きつけた問題作。

◆◆ムーア監督の著書

松田和也訳『アホでマヌケなアメリカ白人』(2002/10 柏書房 ISBN 4-7601-2277-X)原題“STUPID WHITE MEN”(直訳すると「アホな白人達」) – 抄訳。一部略されている。

黒原 敏行訳『おいブッシュ、世界を返せ!』(2003/11/29 アーティストハウス ISBN 978-4-04-898151-4) 原題“Dude,Where is my country?” (「おい君、ボクの国はどこだい?」)

書籍名はダニー・レイナー監督の“Dude,where’s my car?”(邦題は「ゾルタン★星人」)というSFコメディ映画の題名から取ったものである。

松田 和也訳『アホの壁 in USA』(2004/3/11 柏書房 ISBN 978-4-7601-2491-6 ) 原題“Downsize This!”(「これを小型化しろ!」)

黒原 敏行、戸根 由紀恵他訳『華氏911の真実』(2004/11/30 ポプラ社 ISBN 978-4-591-08364-2)原題“THE OFFICIAL FAHRENHEIT 9/11 READER”(華氏911公式参考書)

黒原 敏行、戸根 由紀恵他訳『マイケル・ムーアへ―戦場から届いた107通の手紙』(2004/11/19 ポプラ社 ISBN 978-4-591-08363-5 ) 原題“Will They Ever Trust Us Again?”(彼らは再び僕達を信じてくれるのだろうか?)

夏目大訳『どうするオバマ? 失せろブッシュ!』(2008/9/21 青志社 ISBN 978-4903853383)原題“Mike’s Election Guide 2008”(マイクの選挙ガイド2008)

満園真木訳『マイケル・ムーア、語る。』(2013/10/24 辰巳出版 ISBN 4777811557)原題“Here Comes Trouble”(トラブルがやってきた)

─────────────────────────────────

🔵アメリカの自動車産業と労働者=チャップリンの『モダンタイムス』の背景

─────────────────────────────────

フォードシステムと労働者(20世紀の市民05)

または

http://video.fc2.com/content/20140207cCQRSwcD

★フォードシステム5m

★ヘンリーフォードミュージアムを訪ねて/デトロイ

ト10m

★ヘンリーフォード自動車博物館

★GMの労働者(映画=マイケルムアー監督のRogerMeロジャーミー=GMの合理化政策に抵抗しよう )90m

★★映画=チャップリンのモダン・タイムス 83m

★淀川長治のモダンタイムス解説5m

https://m.youtube.com/watch?v=xMpv0bgRz1o

★デトロイトの現状

http://video.fc2.com/content/20131118KPhgSU0Q

【1937年GM労働者のたたかい】

◆1937年GM数千の労働者44日間の座り込み(シットダウン)闘争

(下記の動画=英語を参照のこと)

1937年のデトロイトのフリント工場労働者数千名とその家族の座り込みストライキ。

労働組合を認めようとしないGMに対し、GM労働者とその家族と地域の多くの労働者の支援により、工場座り込みのストライキで闘った。GMは自警団、警察、州兵を使い襲撃を繰り返してきたが、労働者は座り込み闘争を続けた。家族・全国の支援のもと、ストライキ44日目ついに労働組合の承認を獲得した 。この<シットダウン・ストライキ>の勝利のあと、小さな組合であったUAWに、たちまち数十万人の労働者が続々と加入してきた。

★1937 Sitdown Strike GM(1937年のGMのフリント工場のシットダウンストライキ)8m

★The Great Sit-Down – Yesterday’s Witness in America(英語)52m

★Flint Sitdown Strike — Pt. 1. 10m(英語)

★Flint Sitdown Strike — Pt. 2. 6m(英語)

★崩壊都市デトロイトで生きる~アメリカ・ミシガン州

─────────────────────────────────

🔵最賃15ドルを求めてたたかう米労働運動

─────────────────────────────────

以下のアメリカの最賃闘争は、以下の

当ブログ=早期に最低賃金を1000円台に❷15最賃・欧米の最賃も参照のこと

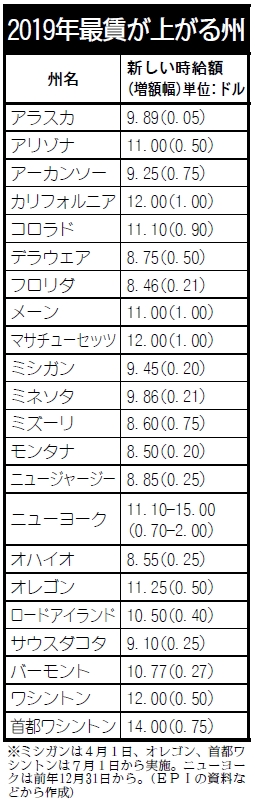

◆◆運動発祥NYは15ドル実現、米19州最賃UP

2019年1月7日(月)

【ワシントン=遠藤誠二】1月1日から全米50州のうち19州で最低賃金が上がりました(一部は前日12月31日実施)。賃上げの対象は530万人に及びます。今月以降も年内に2州と首都ワシントンで引き上げが予定されています。連邦レベルでの最賃引き上げの法制化が暗礁に乗り上げるなか、時給15ドル(約1600円)を目指す団体「ファイト・フォー15ダラーズ」や各地の労働者・市民が、議会への働き掛けや住民投票によって勝ち取りました。

民間シンクタンク「経済政策研究所」(EPI)によると、各州で年平均90ドル~1300ドル(約1万円~約14万円)の賃上げにつながります。19州のうち5州が法制化によって、6州が住民投票によって引き上げを実現。残り8州はインフレ率の上昇に合わせた引き上げです。

このほかミシガン州で4月1日から、オレゴン州とワシントン特別区で7月1日から最賃が上がります。ワシントン特別区は2020年には時給15ドルとなります。

特に注目されているのが最賃15ドルへの引き上げを掲げた運動の発祥地、ニューヨークでの時給15ドル実施です。

12年秋にニューヨークのファストフード店の労働者らが賃上げを求めてストライキに入ったことがきっかけになって、時給15ドルを求める運動が全米に拡大、「ファイト・フォー15ダラーズ」の結成につながりました。16年にはニューヨークとカリフォルニアの両州で最賃時給を段階的に15ドルに引き上げる法律が成立するなど、州や市レベル、企業レベルで最賃引き上げを勝ち取ってきました。

ニューヨーク・タイムズ紙(電子版、18年12月31日付)は「不可能に思えた15ドルが今では多くのニューヨーカーにとって現実となった」と報じました。

「ファイト・フォー15ダラーズ」は「ニューヨークでの最賃15ドル実現は、われわれの運動の勝利だ」と強調。全米で2200万の労働者が680億ドル(約7兆3000億円)の賃上げを実現させたとして、「すべての労働者が時給15ドルを勝ち取るまで、組織し、行進し、たたかい続けよう」と呼び掛けています。

米国の最低賃金 米連邦政府が定める最低賃金は現在、時給7.25ドル(約780円)。州など地方自治体も独自に最低賃金を導入することができ、額の高い方が適用されます。現在の連邦政府の最低賃金額は2007年におよそ10年ぶりに引き上げが決まって以降、変わっていません。オバマ前大統領は引き上げを表明していましたが、共和党が実権を握る連邦議会が反発し実現しませんでした。

◆米シンクタンクが「生活できる賃金」は時給17ドル

(赤旗16.10.31)

◆米カリフォルニア州=最賃15ドルで年収24%増

◆◆米2州最賃15ドル実現、全米での最低賃金時給15ドルの実現を=NY・カリフォルニア 両知事署名

2016年4月6日赤旗

【ワシントン=洞口昇幸】米北東部のニューヨーク、西部カリフォルニアの両州の知事は4日、それぞれの州が独自に規定する最低賃金を時給15ドル(約1670円)まで引き上げる法に署名しました。政府規定の最賃時給7・25ドルの倍以上の額が米国の人口で1位のカリフォルニア、3位のニューヨーク2州で同時に決定しました。全米で拡大し続ける最賃引き上げ運動の大きな成果です。

カリフォルニア州のブラウン知事(民主党)が署名した最賃引き上げ法では、同州が規定する現在の最賃時給10ドルが段階的に引き上げられ、2022年に15ドルになります。

従業員25人未満の企業には執行猶予期間を1年間設け、最賃引き上げ期間中に失業率が上がるなど経済状況が悪化すれば、引き上げを一時中断できるとし、中小業者や最賃引き上げが経済に悪影響を与えるのではと不安に思う人々に配慮するものとなっています。

ニューヨーク州の計画は、地域別により細かく段階的に引き上げるものです。同州が規定する現在の最賃時給9ドルから、ニューヨーク市は従業員11人以上の企業を対象に18年末までに、同市周辺の郡部は21年末までに15ドルに引き上げます。同市の10人以下の企業には執行猶予期間を1年間設けます。

残りの州内の地域は20年末までに時給12・5ドルに引き上げ、その後は州の担当者が引き上げ幅を設定して15ドルを目指します。

最賃引き上げ運動を支援するサービス業国際労組(SEIU)は声明で、同2州の決定で「より多くの家庭が家族を支えられる賃金を得られる」と述べた上で、最賃引き上げが11月の米大統領選挙のより大きな争点になるとしています。

◆◆米国で最賃引き上げ運動大きく前進

(15.04.06赤旗)

◆◆米マクドナルド 9万人賃上げ、運動の成果も「不十分」の声

2015年4月4日(土)赤旗

【ワシントン=洞口昇幸】全米各地でファストフード労働者の賃金を大幅に引き上げるよう求める運動が続く中、最大手のマクドナルドは1日、直営店の従業員約9万人の賃金を引き上げると発表しました。運動の成果だとの指摘の一方、「不十分だ」との声もすでに出ています。

発表によると、7月から各地の最低賃金より1ドル高くし、平均時給を来年中に10ドル(約1200円)超にする見通しです。

ただ賃金が引き上げられる直営店の従業員は、同社の全従業員の約10%に過ぎません。大半を占める加盟店の従業員の賃金を引き上げるかどうかは、各店主が判断するとしています。

米「経済政策研究所」(EPI)のアイゼンブレー副所長は1日の声明で、今回の賃上げを「全米規模でファストフード労働者らが生活できる賃金を求めてきた運動によるものだ」と評価。一方で、加盟店で働く90%の従業員は取り残されているとして、マクドナルドは「加盟店に賃上げを促すか、加盟店と契約する際、より高い賃金にするよう求めてもよいはずだ」と述べています。

サービス業国際労組(SEIU)は「マクドナルドで働く人たちにとって重要な一歩だが、始まりにすぎない」と指摘。最低賃金を時給15ドルに引き上げることを求めて15日に行われる世界一斉行動に参加するよう呼び掛けています。

◆米企業、賃上げ相次ぐ マクドナルド・ウォルマート… 景気回復、労働力確保に苦心

米企業の間で賃上げの動きがじわり広がってきた。製造業に比べ賃金が低いとされるマクドナルドやウォルマート・ストアーズなど飲食・小売業が、相次いで待遇改善を表明した。賃金格差の是正を求める声が高まるなか、景気回復が経営者の背中を押したようだ。

米ファストフード最大手マクドナルドは1日、直営店の従業員9万人を対象に7月から賃金を上げると発表した。各地域の法定最低賃金より1ドル上回る水準に設定し、2016年末には平均時給は10ドル(約1200円)超になる見通しだ。スティーブ・イースターブルック最高経営責任者は「従業員のやる気が出ればサービスも向上する」と言う。

最初に流れをつくったのは、小売り最大手ウォルマートだ。これまで同社では米連邦政府が設定する最低時給7・25ドルの支給を受けている人も一部にいたが、こうした人を含め50万人の賃金を段階的に引き上げて来年2月には10ドルにすると、2月中旬に発表。衣料品大手TJXがすぐに賃上げで続き、「巨大なウォルマートの『見える手』が、ほかの企業の賃上げに波及する」(経済学者のポール・クルーグマン氏)との見方が出た。その後、ディスカウント大手ターゲットなども賃上げする方針を示した。

賃上げの背景には、米経済の回復がある。失業率はすでに約6年9カ月ぶりの低水準に回復。企業どうしで労働力を確保するための競争が厳しさを増しており、「最低賃金では労働者を確保できない」(米エコノミスト)。

もともと、マクドナルドに対しては各地で賃上げを要求する大規模なデモが繰り返されていた。中間層の底上げをめざすオバマ米大統領も昨年、最低賃金を7・25ドルから10・10ドルに引き上げる方針を示した。共和党に阻まれていたものの、各州や企業単位で最低賃金を引き上げる動きが広がってきた。

賃上げに向けた運動は、今後も続きそうだ。ファストフードなどの職場改善を支える国際サービス従業員労働組合はマクドナルドなどの賃上げに対し、「まったく不十分」として要求を続けていく方針だ。

◆◆1602世界・高須=15ドルもとめてたたかう.pdf

◆◆米国最新事情=サンダース、ブラック・ライブス・マター運動

ステファニー・ルース

(月刊全労連16年11月号)

─────────────────────────────────

◆◆アメリカにひろがる格差と貧困の分析=ライシュ『みんなのための資本論』

─────────────────────────────────

★★BSドキュメントライシュの『みんなのための資本論』

(このドキュメントは、映画『みんなのための資本論』の中心部分を動画にしたもの)50m

【筆者コメント】

映画の中心部分の解説だが、アメリカの貧困と格差の増大をシャープに分析した動画で、面白い。同じものにピケティの『21世紀の資本』がある。ほぼ同時期に2人の分析が社会に出た背景には、急速に増大したアメリカの貧困と格差問題がある。このブログで分析してきたSEIUや15ドル最賃運動の前進、ムーア監督のさまざまな映画、そしてこれまでになかったアメリカ大統領選挙で「貧困と格差の解消」を強く訴えた民主党のサンダースへの支持の急速な拡大に、証明されている(イギリスのコービン労働党党首が、右派、議員から激しく攻撃されながらも地方や労働組合の支持を受けて奮闘しているのも、急速にひろがっているイギリスの貧困と格差問題がある)。ピケティは、富裕層への課税の強化を解決策として提起したが、ライシュは、とりわけ労働者の労働運動と賃金闘争の強化を呼びかけている。

インタービューを掲載した社会学者のパットナムも同じ主張だ。経済学者クリーグマンの主張もほぼ同じだ。アメリカの学界の有力な潮流を形成しつつある。こうした潮流に励まされて、サンダースを支持する大きな流れが生まれたのである。

ピケティやライシュの著書や映画のタイトルは、ともに訳者たちによって日本受けをねらってマルクスの「資本論」風のタイトルにしているが、まさにその通り、ますますマルクスの「資本論」の分析、つまり搾取と資本蓄積による貧困化と格差の増大、労働運動の強化と階級闘争の前進の方向にたどらざるをえないことを示している。アメリカの新しい労働運動とサンダースなどの政治闘争の前進に大いに期待したい。

◆色あせないマルクスの経済分析力

(赤旗日曜版18.01.28)

◆社会主義に注目する若者たち

(赤旗日曜版18.01.21)

★★国際報道171107・ロシア革命100年=ロシア革命に共感感じる若者たち13m

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v12973507825GwSQ3e

◆コービン党首を支える草の根の力

(赤旗16.10.03)

ロバート・バーナード・ライシュ(英語: Robert Bernard Reich, 1946年6月24日 – )は、アメリカ合衆国の経済学者、文筆家、カリフォルニア大学バークレー校公共政策大学院教授。これまで、ハーバード大学ケネディスクール教授、ブランダイス大学社会政策大学院教授、アメリカ合衆国労働長官を歴任している。

◆◆アメリカの格差と貧困リンク集

【米大統領選挙直前のアメリカからの報道には、どちらが勝とうと貧困と格差の深刻な問題=「中間層の没落」が重たくのしかかっている=注目すべき以下の3つの動画】

★★米大統領選挙直前=トランプを支持する人々、ヒラリーに不満な人々161103(貧困と格差が背景に)120m

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v113155877T8gMPrZM

★★ドキュメント・富の格差=NYパークアベニューの光と影50m. 16.11.04

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v113112668WR36npgk

◆◆書評・『たった1人の大金持ちと50人の貧しい村人たち』

(赤旗17.04.09)

★★当ブログ=広がる世界と日本の貧困と格差、読まれるピケティ「21世紀の資本」

http://blog.livedoor.jp/kouichi31717/archives/20952369.html

★★NHKマネーワールド16.10放送各49m

❶世界の成長は続くのか

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v112360896JbDGr78Y

❷経済の支配者は誰か=国家VS巨大企業

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v1126235876ZPaFGNj

❸巨大格差その果てに

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v112668066wpbQGmXb

★クローズアップ現代・アメリカのワーキング・プアー28m

★★堤未果=スーパーリッチが支配する株貧困大国アメリカ49m

https://m.youtube.com/watch?v=bmjyKA31UOU

★★パーク・アベニュー格差社会アメリカ48m – FC2

http://video.fc2.com/content/20140615tPxv6YHU/

★★貧困へのスパイラル アメリカ格差社会の実態 (前編)45m

http://v.youku.com/v_show/id_XMzAyNTMyNjEy.html?x

★★NHK BS世界のドキュメンタリ 「貧困へのスパイラル アメリカ格差社会の実態」(後編)46m

★アメリカの貧困問題28m

http://v.youku.com/v_show/id_XNTI5NTEzNTc2.html?x

★★BSアメリカの貧富の格差(前)40m

★★BSアメリカの貧富の格差(後)40m

http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2NTg5NzEy.html?x

★金融破綻 その後 – アメリカ 冬の時代 – 転落する中産階級 (前半) 48m- FC2

http://video.fc2.com/content/20130919nZtWEUXN/

★金融破綻 その後 – アメリカ 冬の時代 – 転落する中産階級 (後半) 48m – FC2

★藤井厳喜=崩壊するアメリカ経済・貧富の格差など①(②③は下部から計30m)

https://m.youtube.com/watch?v=xMmKESkL1dc

◆NEVERまとめ=アメリカの格差社会が凄い事になってきた階層格差が拡大して貧困層が苦境に

http://matome.naver.jp/m/odai/2136439096233445201

◆The Huffington Post =アメリカの「スーパーリッチ」が世界の所得格差を拡大させる 0.1%の最富裕層が世界の富を独占 2014年05月04日

http://m.huffpost.com/jp/entry/5260898

◆ニューズウイーク=どこに消えたかアメリカンドリーム:米国で進む超格差と階層固定化:英国以上の階層固定化社会に変貌した米国

http://www.asyura2.com/13/hasan81/msg/382.html

◆TED動画=超富裕層たちよ、目を覚ませ! このまま「経済格差の拡大」が続けば民衆に襲われるぞ!/ニック・ハノーアー(全文起こし)

http://www.at-douga.com/?p=12379#more-12379

◆稲葉美由紀=アメリカの拡大する貧困と格差PDF19p

◆クルーグマン=「格差はつくられた」の要約

http://www.geocities.jp/yamamrhr/ProIKE0911-108.html

◆岡地=クルーグマンの「格差はつくられた」解説PDF5p

クリックしてr-kz-rn_048_01_005.pdfにアクセス

◆クルーグマン=「格差が成長を阻害する」(「現代ビジネス」)

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/40292#

◆日本では考えられない!フランスの格差社会を実感する5つの瞬間

http://www.madameriri.com/2012/02/18/フランス『格差社会』/

◆格差社会をもたらしたものは何か グローバリゼーションとの関係下でPDF14p

◆阿部 彩=アメリカの所得格差と国民意識PDF16p

◆中野洋一=日本・アメリカの拡大する貧富の格差PDF35p

クリックしてkokusai5-1_2-003nakano.pdfにアクセス

◆◆世界の富の8割、1%の富裕層独占 NGO報告、格差対策を呼びかけ

朝日新聞18.01.23

国際NGO「オックスファム」は22日、世界で1年間に生み出された富(保有資産の増加分)のうち82%を、世界で最も豊かな上位1%が独占し、経済的に恵まれない下から半分(37億人)は財産が増えなかったとする報告書を発表した。資産の偏在が格差拡大を招いているとして、世界の指導者に対策を呼びかけた。

報告書は、スイス金融大手クレディ・スイスによる家計資産のデータをもとに推計した。昨年6月までの1年間で上位1%の資産総額は、株価の上昇などによって7625億ドル(約84兆円)増えた。これは、1日1・9ドル未満で暮らす絶対的貧困をなくすのに必要な額の7倍以上にあたるという。

さらに下位半分の37億人分の資産総額を、米経済誌フォーブスの長者番付と比べたところ、上位42人の資産総額(合計1兆4980億ドル)とほぼ同じだった。昨年1月の報告書では、上位8人の資産総額に相当するとしたが、クレディ・スイスの調査に中国などのデータが追加されたため下位半分の資産総額を修正した。同じ基準で前年の資産を再計算すると上位61人の分と同じになることから、前年より格差は拡大しているという。

(ダボス=寺西和男)

◆◆資産額「上位8人=下位36億人」 国際NGO「格差拡大」

2017年1月17日朝日新聞

国際NGO「オックスファム」は16日、2016年に世界で最も裕福な8人の資産の合計が、世界の人口のうち、経済的に恵まれない下から半分(約36億人)の資産の合計とほぼ同じだったとする報告書を発表した。経済格差の背景に労働者の賃金の低迷や大企業や富裕層による課税逃れなどがあるとして、経済のあり方に抜本的な変化が必要だと訴えている。

スイス金融大手クレディ・スイスの調査データと、米経済誌フォーブスの長者番付を比較して試算した。下位半分の資産は、上位8人の資産の合計約4260億ドル(約48兆6千億円)に相当するという。

オックスファムは昨年の報告書で、15年の下位半分の資産額は上位62人の合計(約1兆7600億ドル)に相当するとした。今回は新興国で詳細なデータが追加されたことで、下位半分の資産額が世界全体の資産に占める割合は、15年の0・7%から0・2%に減った。

報告書は1988年から2011年の間に下位10%の所得は年平均3ドルも増えていないのに対し、上位1%の所得は182倍になり、格差が広がっていると指摘している。

(ダボス=寺西和男)

【井上伸解説】

オックスファムは富裕層などへの課税強化などを呼びかけ、国内総生産(GDP)の成長を政策目標に掲げるのは誤りで、経済規模でなく、富の分配を反映した指標の採用が必要だとも指摘した。17日に始まる世界経済フォーラム(WEF)の年次総会(ダボス会議)を前に、政府や経済界のトップに対応を求めた。

このオックスファムの格差に関する報告書「99%のための経済」を過去にさかのぼってみると、世界人口の半分と同じ資産を持つ富裕層の人数の推移が分かります。それをグラフにしてみたものが以下です。

今回発表の報告書において、オックスファムは新興国の新たなデータが加わったことで、2015年の人数は「62人ではなく9人」としていますので、上のグラフも2015年は9人にしています。

上のグラフにあるように、2010年の388人から2016年のわずか8人と、この6年で48分の1の超富裕層に富が集中し格差は極まっています。ところが、この格差もさらに拡大するとオックスファムは警告しています。

上のグラフは、オックスファムの2015年の同報告書に掲載されているものです。トップ1%の資産は2016年の時点ですでに99%の資産を上回っているのですが、このまま推移するとトップ1%の資産は右肩上がりに増え続け、99%の資産は減り続けると予測。トップ1%の資産が99%の資産をはるかに上回ってしまう1%のためだけの世界にますますなってしまうと警告しているのです。

🔷🔷米富裕層が「われらに増税を」 赤旗日曜版19.08.25

◆◆世界10大企業の総売上額下位180カ国歳入上回る

国際援助団体調査

2017年2月3日赤旗

世界の大企業トップ10の総売上額が世界180カ国・地域政府の歳入を上回る―。衝撃的な事実が国際援助団体、オックスファムの調査でわかりました。

調査は2015年の統計と民間調査データをもとに、大企業の売上高と国・地域政府の歳入を比較したものです。国・地域政府の下位180カ国には、インドネシアや南アフリカ、ポーランドなどが含まれます。

大企業側では小売業世界最大手の米ウォルマート社の4821億3000万ドルがトップ。日本企業ではトヨタ自動車が2365億9200万ドルで8位に入りました。

調査によると企業上位10社の売上高合計の2兆8566億ドルに対して、下位180カ国・地域政府の歳入合計は2兆8091億7000万ドルと大企業側が上回りました。

◆世界トップ10の大企業 最低賃金・税逃れ・優遇税制=ばく大な売上高支える

世界の下位180カ国に匹敵する売上高を上げている世界トップ10の大企業―。一体どのような経営で莫大(ばくだい)な売上高を支えているのでしょうか。

ウォルマートでは、多くの労働者が最低賃金の水準で働かされています。ウォルマートには団体交渉の手続きについて定めた全国労働関係法(NLRA)に基づいた合法的に使用者と交渉できる労働組合はありません。労働政策研究・研修機構のリポートによると、かつて「食肉販売部門の労働者が労働組合によって組織され、合法的な団体交渉権を手にしたことがかつてあったが、その際に経営側は食肉販売そのものを取りやめることで、労働組合との交渉を阻止した」とされています。

米民間団体「公平な税金のための米国人」(ATF)の報告によると、米ウォルマート社が、世界各地にある15カ所のタックスヘイブン(租税回避地)に78の子会社や支店をつくり、760億ドル(約9兆3600億円)相当の資産を置いて課税を逃れています。

売上高が9位の米アップル社は欧州各国で得た利益を法人税率の低いアイルランドの子会社に移転するなどで、各国での徴税を回避。アイルランドにおけるアップルの法人実効税率は0・005%にすぎません。

日本で1位、世界でも8位の売上高を誇るトヨタ自動車は、08年度から12年度の5年間にわたって法人税を1円も払っていませんでした。生産を海外に移転し、海外子会社からの配当を非課税にする制度や研究開発減税など大企業優遇税制を受けていたからです。

極度に達している格差と貧困を解決するためには、大企業のもうけのしくみにメスを入れ、ふさわしい社会的責任を果たすことが必要です。

◆◆世界で広がる格差

(赤旗日曜版16.03.27)

◆◆映画『みんなのための資本論』の解説=ひろがるアメリカの格差と貧困

(恵介の映画あれこれから引用)

「みんなのための資本論」(INEQUALITY FOR ALL)(アメリカ映画):アメリカの経済格差を分析し、益々豊かになる富裕層と貧しくなる中間層を解き明かす あとで読む

この映画はロバート・ライシュ(Robert Bernard Reich)のUCバークレー大学での最終講義録だ。学生に実に分かりやすく「所得と富の分配,そしてその格差」とを分析している。原題INEQUALITY FOR ALLは「皆にとって不公平」。

1946年生まれの69歳。カリフォルニア大学バークレー校公共政策大学院教授。これまで、ハーバード大学ケネディスクール教授、ブランダイス大学社会政策大学院教授、ビル・クリントン政権でアメリカ合衆国労働長官を歴任。

ライシュの顔は日本でも何度もTVで放映されたからお馴染みだ。自分を小人と自虐的に呼び笑いを誘う。

映画の冒頭で、暗い駐車場で「ミニクーパー」に乗り込みながらカメラに喋る。「この車は僕に合っている。小さな体で世界と対決するんだ」

身長は150センチに満たない(147センチ)小人。いつも踏み台を持ってポーディアムに立つ。そのままでは聴衆から見えないからだ。チビを売り物にしていて「ロング&ショート」と元上院院内総務のノッポと組んで時事番組に出演していたこともある。

ライシュが説くのは人々を一番悩ましているのは経済格差の問題。ニュースリールで多くの人々の「格差解消」のデモ行進を写している。「妬み」の感情も入っているのも否めない。

米国の格差は広がる一方。ライシュはこの現象をグラフで説明する。

1978年に標準労働者の年収は48千ドル(576万円)、上位1%は39.3百万ドル(4716万円)。これが20120年になると労働者の賃金は33.7千ドル(404.4万円)に下がり、上位1%は倍の73.3百万ドル(8796万円)になる。今日では上位400人は下層1億5千万人分の収入を上回る。つまり400人が合衆国の半分の富を占めていると言うことだ。国民総所得の23%に当たると言う。これほど富が集中したのは1928年の世界大恐慌以来だと言う。

中流階級、中間層は消費の70%を占めており経済を安定させるためには重要な存在だ。富裕層が量的に消費に貢献することは出来ない。

ライシュの説明に棒や折れ線グラフで色分けして分かりやすく解き明かしている。

2人の経済学者エマニュエル・サエスとトマス・ピケティが1918年以来IRS(所得税)を分析している。この研究で1-2%の富裕者層の実態が明らかになったとライシュが語る。

彼ら富裕者層がGNPの23%以上占めるピークの年が2つある。1937年の世界大恐慌の時と2008年の世界金融危機の年だ。富裕者層占有率は丁度吊り橋状でピークに吊るされている。

この格差が顕著になるのは70年代後半だ。企業は益々利潤を追い求める。そして従業員の給与や人件費を削減する。

大企業は米国内の雇用に少しも貢献しない。世界の至るところに工場を持ちグローバルに生産するからだ。

この大変革で「勝者」(Winners)は安い製品が買えるようになった消費者と投資家だと言う。

ダウ平均が90年代初頭から上がり始めると株式市場への投資熱が高まる。株ばかりか金や宝石類への投資で利潤を生みだそうとする。

中間層は生活レベルを維持するために対抗策に出る。

70年代後半から始まった女性の社会進出は夫の賃金が下がった分ダブルポケットで補うためだ。ドリー・パートンが歌う映画「9トゥ5」の主題曲が流れる。ライシュが「パートンは俺より身長が低い」と学生を笑わす。

女性の社会進出も限界になると、労働者は残業やアルバイトで稼ぐ。勤勉な日本人よりも多く、ヨーロッパ労働者の平均的労働時間より年間で300時間も多く働く。

そして住宅ブームがやって来る。住宅ローンは花盛りだがご存知のようにバブルが弾けて中間層の負債は膨らむ一方だ。

ローズ奨学生としてライシュは22歳の時にビル・クリントン、ヒラリー・クリントンとオックスフォード大学に留学しそれ以来の親友だ。

1992年にビル・クリントンが大統領になるとライシュの著作を全部読んでいたビルは「国民に投資を」(People First)を掲げその政策を実施するためにロバート・ライシュを労働長官とする。ニュースリールで指名を受けたライシュの演説が笑わせる。「どうやら私は大統領のショートリストのようで」。ショートは自分の身長の事をさすがショートリストは最終候補者のことだ。

ライシュは国民への投資の為に教育や職業訓練に余剰税収を使おうとするが,政治はそんな一筋縄では行かない。4年間の激務の末結果が出ないままにホワイトハウスを去ることになる。

僕らは新聞やTVのニュースで概略は知っているものの、このように当事者が語ってくれることで分かり易く何故自分の理論が実践出来なかったかが納得出来る。

しかし富める者はストックオプションや投資で更に豊かになり、中間層は賃金や人員削減で益々貧乏になり、日々の生活に疲弊している。

この格差を日本やドイツは公共に投資して埋めて行こうとするとライシュやクリントンは褒めている。果たしてそうだろうか?

ライシュは先進国の格差社会の到来を早くから予言。「暴走する資本主義」「格差と民主主義」などの著作を発表し、アメリカの急速な格差の拡大に警鐘を鳴らしてきた。

バークレー大学の最後の授業で学生たちに「変化を起こす者になれ」「我々自身が経済のルールを作ろう、それだけの力がある」と語りかける。人生総てに格差解消に取り組んできたライシュも刀折れ矢尽きた感じだ。

この映画は2013年「サンダンス映画祭」で審査員特別賞を受賞した。大統領たち、クリントン夫妻、バラク・オバマ、ジョージ・ブッシュ、ジョージ・W・ブッシュらが顔を見せている。

監督は、プロデューサーとしても活躍するジェイコブ・コーンブルース。ロバート・ライシュ教授の最後の授業を中心に大恐慌以来のニュースリールなどのアーカイブのフーテージを収集し編集し、グラフなどヴィジュアルで分かり易く解説した。格差に関心のある向きには必見の映画だ。

アメリカに劣らず日本でも「貧富の差」「格差」は大きな問題になっているが、政府は打つ手がない。

◆◆(インタビュー)格差が深める米の分断 米国社会の変質を分析する社会学者、ロバート・パットナムさん

2016年9月6日朝日新聞

「子供の間に生まれている格差が、問題を深刻にしている」=マサチューセッツ州ケンブリッジ、金成隆一撮影

米社会の分断が深まっている。大統領選では、差別的で攻撃的な発言を繰り返す不動産王のドナルド・トランプ氏が一部の層から熱狂的支持を集め、共和党候補になった。米国の深層で何が起こっているのか。著書「孤独なボウリング」で米コミュニティーの崩壊を描くなど、米社会研究を続けるロバート・パットナムさんに聞いた。

――トランプ氏はなぜあそこまで支持を集めるのでしょうか。

「トランプ氏は非常に珍しいタイプの候補者で、とても危険です。極めて扇動的で、事実に基づかない発言を繰り返す人物が支持を集めているという現象に危機感を抱かなければなりません」

「トランプ氏の支持層には二つの特徴があります。一つは低学歴、低所得層からの支持で、特に男性、さらには白人男性に顕著です。米国内の製造業の衰えなどに伴い、こうした労働者階級の白人男性たちの厳しい状況は20~30年前から始まっており、最近特にひどくなったわけでもありません。ただ残念ながら、社会の成功者たちが、苦しむ人たちの問題に向き合ってこなかったのは事実です」

「トランプ氏の支持者のもう一つの特徴は、社会的なつながりが少ない人たちだということです。私は以前、『孤独なボウリング』という本で、米社会で様々な階層や人種を結びつけてきた宗教関連団体やボウリングクラブといった社会的組織が弱体化し、(人々のつながり度合いを示す)『社会関係資本』が低下している現象を分析しました。共和党の予備選では、社会関係資本が欠乏した地域であるほどトランプ氏が強い傾向が米メディアで指摘されました」

――「社会関係資本」が欠乏するとどうなるのでしょう。

「社会的なつながりがなくなると、人は孤立します。すると他人への寛大さや、他人と自分が平等だという意識、さらには政治的に協力する姿勢が低下します。これは米国に特有ではありません」

――他国でもあるのですか?

「経済的困難と社会的な孤立の組み合わせは、歴史的にも研究されています。トランプ氏はヒトラーではないので、言い方には注意が必要ですが、1930年代のドイツにおいても、この二つの要因が指摘されています。これは私の研究ではなく、成熟した文明国でなぜ、ナチスのような政治文化が台頭したのかを理解しようとしたハンナ・アーレントらが、1950年代に行った分析の結果です」

――米国は30年代のドイツと似た状況にある、と?

「社会的な孤立や不満は乾燥した草原のようなもので、それだけで燃えているわけではありません。しかし、雷が落ちると、あっという間に炎が広がります。言い方を変えれば、点火するためにはリーダーが必要なのですが、政治的に向かう方向性はそのリーダーによって左右されます。トランプ氏が特に危険なのは、不満や怒りを集めていることだけでなく、その怒りをメキシコ人やイスラム教徒、女性といった特定のスケープゴートに向けていることです」

――「乾燥した草原」がある以上、今後もトランプ氏同様のリーダーが出ないか、気になります。

「民主党から大統領を目指し、格差是正を訴えて多くの若者から支持を集めたバーニー・サンダース氏も、社会の中の同様の不満や怒りを利用していましたが、彼はそのエネルギーをトランプ氏とかなり違う方向に向けていました」

――いずれにせよ、米社会の根にある歪(ゆが)みは深いですね。

「私は昨年出した『Our Kids(私たちの子供)』という本で、こう考察しました。『社会的に孤立している市民は、通常の状況では政治的安定にほとんど脅威を与えない。危険があったとしても、集団の無関心によって沈静化されるためだ。しかし、経済的や国際的な圧力が高まれば、こうした集団が不安定で、両極の反民主的な扇動家の操作を受けやすいことが証明されるかもしれない』、と。選挙前から、今の事態の発生を懸念していたのです」

――米社会の歪みの分析で、なぜ子供に焦点を当てたのですか。

「この国では現在、経済格差が広がっています。それだけでも重要なのですが、米国人は結果の均等よりも機会の均等を重視し、経済格差をあまり気にしてきませんでした。ところが、今はその機会の均等が失われています。だからこそ、子供に注目しました」

「大人の場合、経済格差は個人の判断の結果だという考え方があります。ですが、3歳児に『自己責任で困難を乗り越えろ』という人はいません。現在の状況に警鐘を鳴らすためには、子供の間の機会の不平等に注目を集めることが有効だと考えました」

――不安定な米社会の根っこには子供の機会不平等がある、と?

「経済格差の拡大に伴って、米国内の隔離が進んでいるのです。人種隔離は減少傾向にありますが、周囲に住んでいる人や、一緒に学校に行く人、結婚相手となる人を決めるのは、経済的な状況が大きな要因になってきています。裕福な人は裕福な人と結婚し、裕福な人が多い地域に住み、子供の同級生も裕福な家庭の子供です。一方、貧しい人は貧しい人と結婚し、貧しい地域に住みます。その影響が子供に表れているのです」

「格差の拡大は米社会に経済的損失をもたらします。貧困家庭の子供に社会が投資しないことで、米国の損失は5兆ドルに達すると試算されています。予算の節約で教育投資を渋ると、犯罪率は上がり、結果的には警察や刑務所に、削ったよりも多くの予算を割かなければいけません。また、裕福な家庭より貧困な家庭の子供の方が肥満率が高く、糖尿病や心臓病にもかかりやすいという統計もあります。医療にもお金がかかり、保険の費用も高騰しますが、その負担は当事者だけでなく、社会全体で負わなければなりません」

――富裕層にとっても負担なのですね。

「貧しい子供を助けると、裕福な子供が損をするという、ゼロサムゲームではありません。むしろ逆です。優秀であるにもかかわらず、貧しい家庭で育ったため、十分な教育を受けない子供が多くいると、労働人口の質も下がり、社会の生産性が低下してしまいます。米国の経済はあらゆる人の才能を必要としています。裕福な人が『彼らの問題だから』といって無視できるわけではないのです」

――格差拡大の先にあるのは何でしょうか。今回のトランプ現象にみられる政治的な不安定さもその一つなのでしょうか。

「格差の拡大がこのまま進むと、米国は格差が固定されたカースト社会になってしまいます。そうなると、全国民が平等であるという米国の根幹を揺るがし、政治システムの倫理性が問われます。今度の本で、社会的に孤立した人たちと政治について書いたのはまさに、格差の拡大を放置した場合に、どのようなことが起きるのかということを考えるためです」

――なぜ、ここまで格差拡大が放置されたのでしょう。かつての米社会は違っていたのですか。

「『私たちの子供』というタイトルに込めた思いに関連します。私が育った1950年代や60年代、両親が『私たちの子供』と言った時は私や兄弟ではなく、町に住む子供全員を指していました。町の住人全員が少しずつ負担し、すべての子供がその利益を得るという考えがありました。しかし、この数十年間の間に『私たちの子供』という言葉が指す対象は狭くなり、自分たちの生物学的な子供だけになりました。同じ町に住んでも『他人の子供』なのです」

「より広くみると、米社会は『私たち』の社会から『私』の社会に移行しています。その変化によるメリットは多くあります。他人との違いに寛容になり、他の宗教の人や、同性愛者も受け入れるようになりました。ですが、社会全体で子供を育てるという意識がなくなったという点は問題です」

――こうした傾向を反転させる方策はあるのですか。

「実は、私はその点は楽観的です。米国が以前、同様の経験をしているためです。19世紀の終わりごろは経済格差が非常に大きく、政治も腐敗していましたが、20世紀初頭にかけて大きな転換がありました。きっかけの一つは、ニューヨークの貧困層に注目した、写真を使ったルポの本でした。多くの人が、このような極貧が存在する社会には住みたくないと考え、改善を求める政治運動につながりました。今回の私の本が同じ効果をもたらすか分かりませんが、同じような精神で書いています」

「当時の政治運動がもたらした大きな改革は、無償の高校教育の全米での導入でした。強い抵抗がありましたが、結果的に米国の労働人口の教育水準が上がり、20世紀を通じて経済成長にもつながりました。それは富裕層や貧困層だけでなく、すべての米国民にとって受益をもたらしたのです。無償の高校教育に相当する現代の改革が何であるかはまだ分かりませんが、社会関係資本の低下や格差拡大という傾向を逆転させることができるのは間違いありません」(聞き手・中井大助、金成隆一)

Robert Putnam 1941年米国生まれ。社会学者で、ハーバード大学教授。著作に「哲学する民主主義」「流動化する民主主義」など。

─────────────────────────────────

◆◆岡田則夫=アメリカ労働運動の基本的整理

(労働総研クオータリー)

─────────────────────────────────

─────────────────────────────────

米国労働運動の新しい挑戦――地域経済活性化と労働組合

仲野(菊地)組子

15年11月労働総研ニュースNo.308

─────────────────────────────────

❶新しい労働運動が抱える状況

1980年代以降、特に従来型の労働運動が行っている工場や仕事場のいわば塀の中での労使交渉で賃金や労働条件を決めるというやり方では、労働者の切実な雇用の安定や保健医療や住宅問題などが改善しなく、賃金の引き上げも、職務階梯が崩れて難しくなって行った。そこで心ある労働組合のリーダーたちは、何とかしなくてはと考え実験的な試みを重ねてきた。それは塀の外に出て、地域住民の信頼を得て共に要求を勝ち取ろうという運動の仕方である。だが同時に労働運動自体が弱体化しているので、組織率(1985年で18.0%、2010年で11.9%、そのうち民間では6.9%)も上げねば話にならない。短く言うとビジネスユニオニズムから社会運動ユニオニズムへの転換である。だが、ここには、日本と比べて固有の困難が横たわっていた。1つ目は、職場に労働組合を作って交渉しようとすると、全国労働関係法で細かく規定されていて、まず対象となる職場の30%の労働者がその労働組合を支持すると書いた受権カードを集めて労働関係局に申し出ねばならず、そこで職場が交渉単位としてふさわしいかどうか調べられ、選挙の日を決定され、結局1~2ヵ月後にやっと選挙ができる。その間の選挙活動の中で企業側がさまざまに妨害をするので成功はなかなかむずかしい。労働組合は、被用者選択法案(受権カードで職場の過半数を獲得すれば、そのままその組合を職場の交渉代表として認めることや組合の組織化に対して企業は中立を守ることなどを述べた法案)をオバマ大統領に託したが、いまだ実現されていない。2つ目は、地域住民と連携して闘うと行っても地域住民自体が、地理的にも(都市と郊外の貧富の差)人種的にも(白人と有色人種との格差)分断されている。労働者や住民の下からの闘いや組織化を考える場合は、このような困難をクリアしなければならない。

❷サンノゼの「地域で力を築く」戦略(Regional Power Building)

(注1)

(1)「地域で力を築く戦略」とはどのようなものか

ここで紹介するのは、地方労働評議会(ナショナルユニオンの地方支部を中心とした地域連合組織)を中心に、地域の社会運動組織と連携して地域住民とともに地域課題を実現し、同時に労働組合も地域に信頼を得て再建していこうとする戦略である。この戦略は1990年代後半にサンノゼやロサンゼルスで成功しカリフォルニアモデルと言われ、今日、AFL-CIOもこの戦略に沿って地域労働運動に力をいれて来つつあるものである。ここでは発生の地のひとつサンノゼ地域を見てみよう。

サンノゼを中心とするサウスベイ労働評議会の議長エイミー・ディーンは一般組合員と非組合員の調査から、要求課題が、住宅・仕事の保障・保健医療・公共の安全・子どもへの良い教育など同じであることから、この要求を出発点に運動を進めれば同時に労働者の組織化もできると確信した。しかしこれを実際に獲得するためには3つの下ざさえする構造(3つの立脚点)が必要と考えた。

1つ目は調査と政策能力を持つこと。1995年非営利組織としてワーキングパートナーシップUSA(これには大学研究者も協力する)を立ち上げ、調査を行い、レポートを発表し、政策を作り出し、さらに実現のために地域の運動組織とのコアリッション(連携・連合)を築き始めた。このNPOは財団からの補助金でまかなわれ、2003年には専従スタッフを20名抱えるまでになった。この政策能力によって、当該組合や労働評議会は地方政府の政策決定前に対案を出すことができるようになり、強力な実践が可能になった。レポート自体当時の繁栄するシリコンバレーの陰で派遣などの不安定雇用が増大していることを暴き、全国から注目を浴びた。

立脚点の2つ目は永続性のある深いコアリッションを構築することである。当時リビングウェイジ条例を通すため多くのコアリッションが作られたが、個人名や団体名を集めるだけでその条例が通過すると消えてしまうものが多かった。そのようなコアリッションではなく、中心となる評議会傘下の労働組合や地域の組織が価値観やビジョンを共有することによって、次々と新しい運動を作り出し継続させて行った。またサウスベイ労働評議会とワーキングパートナーシップUSA は、「労働組合・コミュニティーリーダー研修所」を設立し、市民リーダー・組合活動家・コミュニティー活動家・牧師・選挙で選出された議員・選挙候補者等をあつめ教育し、そして社会ビジョンを地域分析に生かし、共有しながら、地域組織化戦略を作り出した。同時にその中で階級・人種・職業を超えた関係を作りだした。これらの関係は、コアリッションのパートナーや選挙の候補者を作りだすことにつながって行った。

立脚点の3番目は、統一した攻勢的な政治行動を作り出すことである。革新的なコアリッションが公的政策において具体的な変革に至るには、究極的には地域の政治勢力を変えねばならない。1980年代半ばからサウスベイ労働評議会はサンノゼの市議会議員選挙に取り組み、10年後には労働組合の推薦する候補者がサンノゼ市議会で多数を占めるようになった。民主党の中には企業よりの候補者が多いので、労働評議会内で統一して労働組合の推薦する候補者を通すことが必要であった。このプロセスによって従来からの組合の選挙戦術の傾向であった自己の組合の利益を通すために有力な政治家に接近するというやり方を変えることになった。すなわち、多くの組合員や住民の要求の高いものを政策化し、それを支持する候補者を議会に送り、市政を変えていくことによって要求を実現していこうとするやり方である。また選挙闘争では、選挙登録、個別訪問、投票動員、見回り活動など具体的な細かな現場の戦術も地域の組織と労働組合は統一して実行した。2000年3月の州議会議員選挙の予備選ではリビングウェイジを支持した労働運動派の候補者マニー・ディアスは、企業よりのトニー・ウェストと対置したが、ディアスを当選させるまでに至った。このような政治の変革は、市の各種委員会に委員を配置させることができ、サンタクララ郡では、進歩的課題がいつも議論できる状態になったという。

(2)具体的なキャンペーンで、どのような要求課題が勝ち取られて行ったのか

1990年代終わりごろから2007年ごろにかけてサウスベイ労働評議会とワーキングパートナーシップUSAが中心となってコアリッションを作り勝ちとったものをあげよう。市に対し企業誘致のための、企業に対する税の優遇措置を改めさせた。

リビングウェイジ条例では、当時全国で一番高い金額を獲得しただけでなく、良い労使関係を保証すること、市のサービスを行う請負業者が変わる場合には、労働者を継続雇用することを約束させた。開発業者と社会福利協定を結んだ。これは公的同意や公的支出が必要とされる大型開発プロジェクトに関係する開発業者は、地域社会に一定の福利を行うように定められるべきであり、公的な利得を引き渡されることに対して説明責任を持つべきであるという論理である。

この協定には、手頃な住宅地区の確保、発生する雇用の地元の住民への優先、リビングウェイジの確保、子どもの保育のようなスペースの確保、すでに存在している小企業のためのスペースの確保、建設職へのプリベイリングウェイジ(その地域の標準的な賃金)の確保、労働組合の組織化はカード方式にする、等盛り込まれている。このような協定を作るには、労働組合の他に、住宅問題の運動組織、信仰の組織、ACORN(コミュニティーの改善を目指す全国組織)、さらに大規模開発からたびたび否定的影響を受ける小さい企業、少数民族の商工会議所などとともに広範なコアリッションを結んでいる。加えてこの協定は公的なものとして市に登録させている。社会福利協定は、コヨーテバレーの2万5000戸の住宅建設や、サンノゼ中心街の3つの地域開発で結ばれた。さらに公共交通に対しても改善させた。公共交通が赤字によって廃止されようとした時、それを利用する貧困地域の住民の要望に沿って介入し、公開討論を組織し、中止させた。

このような闘いの中で労働組合は組織化を進めた。組織化に当たっては企業と労働平和協定を結んで組織化運動中の企業の中立性を確保したり、リーダー研修所で組織化に関する課題について討論させたり、またリビングウェイジ条例に沿って組織化を進め、2000人の労働者を組織した。ホテル・レストラン労働組合は2000年までにサンノゼで建設された新しいホテルの内1つを除くすべてのホテルを組織した。

このような地域の労働評議会を中心とした「地域で力を築く戦略」を採用した運動は全国に広がりつつある(注2)。

❸企業産業戦略

さて雇用を創出するのは企業であり、これを変えない限り労働者にとっての質の良い雇用は生まれない。ローロード企業からハイロード企業への戦略である。もちろん「地域で力を築く戦略」の産業戦略として追求されてはいるが、このハイロード戦略のみが唯一のものとは考えていない。ハイロード戦略は労働組合の組織率が高い地域で取り組まれており、むしろ一般的には、企業を良く見極めて、協同できるところは協同する、ないしは闘いを理解してもらって賃上げや雇用確保や労働者の組織化をすすめるというものである。そして全国的大企業と真正面から闘うというよりは、中小企業(地元に密着した観光・サービス産業や介護サービスなどを含め雇用の6割から7割は中小企業から作られている)やマイノリティー企業と同盟してからめ手から攻めるというやり方である。

その点で成功した注目すべき闘いとしてSEIU(全米サービス従業員労働組合)の「Justice for Janitors」(清掃労働者に正義を)の闘いと、ウィスコンシン州のTRWTとニューヨーク州バッファローの戦略を見てみよう。

(1)「Justice for Janitors」(清掃労働者に正義を)の闘い(注3)

この対象労働者であるジャニターは民間のビルの清掃労働者で、清掃業者に雇用されている。清掃業者はビル所有者から仕事を請け負っている。このような関係では清掃労働者の低賃金をすこしでも上げれば、清掃業者を変えられ労働者は解雇の憂き目にあう。また、全国労働関係法通りに組合を作って職場ごとの交渉をやって賃上げが勝ち取れても、1つの職場での成功では自らの首を切るようなものである。そこで考えたのが、ビル清掃労働者が集積している都市ですべてのビル清掃労働者を組織して、清掃業者に対する集団的交渉を確立し、一斉に賃上げすることである。コロラド州のデンバーで始まったが、サンノゼでも、ロサンゼルスでも行われた。もちろんこの労働者の組織化はその地域挙げて取り組まれたが、問題はビル所有者に対し、賃上げ額を含む相応の契約を清掃業者と結ばせることである。サンノゼではワーキングパートナーシップUSAのコミュニティー・ディレクターであるスティーブ・プレミンジャーは、企業スリーコムの会長でありCEOのエリック・ベンハイマーと、アメリカンリーダーシップ・フォーラムのセミナーでの知り合っていたという関係を生かし、労働組合の代表との会合を設定した。そこでベンハイマーに対し労働組合のリーダーたちは清掃労働者の要求を受け入れるようにビル所有者を説得してほしいと頼んだ。ベンハイマーは手紙をビル所有者当てに書き、それを『サンノゼマーキュリーニュース』紙に発表した。その手紙はシリコンバレーの技術会社は清掃労働者の賃金要求を支持する社会的責任や企業的責任を持っていると主張したものであり、また自らの無知を恥じ、「どんなシリコンバレーにしたいと思っているのかを我々の考えを示すチャンスとしよう」と、呼びかけたものであった。SEIUの闘い方はロサンゼルスの在宅介護労働者の組織化(7万5000人の組織化)においても、交渉の相手を政府機関として新たに作り出すという、一段と掘り下げた闘い方を作りだした。

(2)ウィスコンシン州のWRTP(ウィスコンシン地域訓練パートナーシップ)

これは、労使対等の立場で労働組合の集団と製造業企業の集団が第三者の応援を受けながら労働者訓練制度を作り、現職の労働者の技能を高め、さらに新たな雇用を地元で増やしながら企業の技術革新を進め高実績を獲得していくという戦略である。ハイロード企業を生み出す戦略と言われている。その先駆的例が1992年創設のWRTPである(注4)。

そのころ、ウィスコンシン州は不況の真っただ中であった。労働組合とコミュニティーのパートナーは主にミルウォーキー市に残った中小企業である金属加工、機械装置、プラスチック、機器などの100以上の企業(6万5000人の労働者、この地域の製造業労働力の3分の1に当たる)を結び付けてWRTPを創設した。その目的は企業の技術開発、広範な労働者の技能訓練、企業への労働者の参加、集団的問題解決、高い生活水準を保証する高い実績職場のビジョンを維持し援助することであった。労働者への技能訓練は、個々の企業ではせっかく金をかけて訓練を与えてもその労働者が他の企業に移ることを懸念して、なかなか実施できないもののひとつである。労働者訓練プログラムの作成ではミルウォーキーの技術専門学校の応援を頼んだ。この訓練は、労働者の技能を高めると同時に地元の有色人種の失業者に職を与えた。この運営にあっては、シンク・アンド・アクト・タンクとも言うべきウィスコンシン州立大学マディソン校の教員が参画したCOWS(Center on Wisconsin Strategy)の援助が大きい。WRTPによって1990年代には雇用が安定しただけでなく、6000の新しい職を創出することができた。このような労使協同のパートナーシップによる雇用創出は建設・データネットワーキング・ヘルスケア・接客・輸送産業などにおいて追求されていった。

(3)ニューヨーク州バッファローの場合(注5)

このWRTPの先駆的例はニューヨーク州バッファローにも受け継がれていく。バッファローは労働組合組織率が高く労働者の4分の1が組織されている。ここではすでに1企業内でパートナーシップが確立されている企業も多かったが、90年代後半には、低コスト競争による工場閉鎖や部門縮小が続き、地域はアフリカ系アメリカ人と白人との極端な不平等、地方政府の財政危機、多国籍企業からの敬遠、など企業内パートナーシップではどうにもならない限界が広まって行ったという。

EDG(経済開発グループ)は、投資を引き寄せるためにビジネス人や政治家によって新しく作られたプロジェクトである企業中心の「バッファロー・ナイヤガラ・エンタープライズ」への対応を考えるために労働組合役員が集まった1999年に始まる。そこでコーネル大学ILRの教員たちの進言もあり、地域の将来に対するビジョンやそれを実現していく経済戦略について一致し、EDGは、労働組合から幅広い支持を持った非営利組織として出発した。

EDGはまず、電力供給の再認可を、労働組合はじめ、環境グループ、郡や市の政府、インディアン民族、企業の連合で勝ち取り、それを基にさまざまな暖房事業計画、特に市議会からプロジェクト・デベロッパーとして任命されて新しい市街地への集団的な暖房事業計画を行った。新しい暖房事業は市街地の企業・病院・政府機関・学校・住宅プロジェクトにコストを減少させ、また新しい設備に伴う多くの雇用を発生させた。そこでは質の高い仕事を作り出すとともに暖房コストを晴らすことや汚染を減らすことも研究されている。EDGは労働者訓練も行っている。10億ドルの州資金によるバッファローの公立学校の再建プロジェクトに際し、建設職労働組合は労働契約プロジェクトの下で良い賃金を保障し、人種的性的格差をなくし、訓練を与える項目を入れている。訓練では、マイノリティー(主にアフリカ系やラテン系)の若者を対象に建設職の見習いプログラムへと通じる「前見習いプログラム」も作りだしている。

EDGは以上のような直接的な開発プロジェクトを行う一方で、コーネル大学ILRの協力のもとに進歩的な雇い主と活動家の継続的な協同を追求するChampion Networkという調査・議論の場を作り出した。労使代表の運営委員によって運営され、労使による経済発展に対するハイロードを進める場となっている。現行の地域開発を検討し、それはハイロードではなく、労働力の質が地域の最も重要な財産であること、地方政府は仕事を維持する上で最大の障害となっていると判断し、克服するために労使を超えてコミュニティー組織との関係を深めていくことになった。そこで、経済開発政策のインセンティブの改善、投票登録・市民参加、地域のイメージづくりの3つの委員会を作って進められた。Champion Networkは企業のハイロード追求を奨励するものであったが、地域の将来についての議論の場に発展して行った。2007年には経済開発産業展示会を行い、企業と労働組合は、持続可能なエネルギー、ハイテク製造業、健康とバイオ化学、輸送と商業、アートと文化、教育産業を目指すとし注目をあびた。これらの行動は「バッファロー―ナイヤガラ・エンタープライズ」に影響を与えているという。

以上、新しい労働運動の戦略を簡単に見てきたが、最初に述べた絶望的とも思えるアメリカの固有の困難さが、運動を下から積み上げながら、協定に項目として組合承認選挙に対してカード方式を入れ込むことができるところへは入れ込み、最賃引き上げに通じるリビングウェイジ条例を通し、地域の格差の下にある移民やマイノリティーに職業訓練を施しながら雇用を与えるなどして改善していることがわかる。理想的で素晴らしい運動というよりは、困難な条件のもとでも知恵を出し合いながら闘う運動とはそもそもどういうものであったのかを呼び起こさせてくれるように思う。

(なかの (きくち) くみこ・元同志社大学非常勤講師)

注1)この新しい戦略やその全国的広がりについては詳しくはAmy B. Dean and David B. Reynolds, A New New Deal, Cornell University Press, 2009. を参照されたい。訳本は来春かもがわ出版から出版予定。

注2)この戦略をとって運動が進んでいるところは、前掲書A New New Deal によれば、カリフォルニア州では数多くの都市や郡。カリフォルニア州以外では、ニューヨーク州、アトランタ、ボストン、ニューヘブン、ピッツバーグ、シアトル、ミルウォーキー、クリーヴランドなどである。

注3)Justice for Janitorsの闘いについては、スティーブン・ライナー「流れを変え、反転攻勢ヘ」グレゴリー・マンティオス編戸塚秀夫監訳『新世紀の労働運動』緑風出版2001年、および前掲書 A New New Deal, 3Developing a Regional Policy Agendaによる。

注4)WRTPについては詳しくは、拙稿「社会が企業を変えるアメリカ合衆国の経験」夏目啓二編著『21世紀の企業経営』日本評論社、2006年を参照されたい。

注5)バッファローについては、前掲書 A New New Deal,および以下の論文による。Ian Greer and Lou Lean Fleron, “Labor and Urban Crisis in Buffalo,New York: Building a High Road Infrastructure.”(http://www.laborstudies.wayne.edu/power /full.html) (2006年4月閲覧)

─────────────────────────────────

◆◆現代アメリカ労働運動の断面―組合の力量、組織形態およびイデオロギーをめぐる覚書―

兵頭淳史(専修大学)

─────────────────────────────────

はじめに

アメリカ合州国の労働運動といえば、日本では、戦後初期においては「産業別労働組合の本場」、冷戦期にはビジネス・ユニオニズムと反共主義の拠点、そして昨今では「社会運動ユニオニズム」の聖地、といった具合に、各時代においてとりわけ強いイメージを前面に打ち出す形で語られることが常であった。しかしながら、それぞれのイメージは各々の時代におけるアメリカ労働組合運動像の一面を確かに照らし出すものではあれ、その実像は、おそらく日本の労働組合よりもはるかに複雑かつ多面的であり、上述したようなイメージだけによってアメリカの労働組合を論じつくすことはできない。

無論、そのような複雑な相をもつアメリカの労働組合運動を体系的に論述することは、筆者が十分なしうるところでもない。ただ、アメリカ労働組合運動の多面性・複雑性を理解する手がかりとして、日本ではあまり知られていないアメリカ労働組合をめぐるいくつかの事実をここに書き留めておくことも、あながち無駄な作業ではないであろう。

本稿は、アメリカ合衆国における労働組合運動の「弱さ」と「強さ」、また「産業別労働組合」の実像、そして、労働組合運動と政治イデオロギー、とりわけ社会主義とのかかわりという各側面から、とくに日本との比較を念頭におきつつ、アメリカ労働組合運動の日本ではあまりよく知られていない相貌について断片的に素描した覚書である。

❶アメリカ労働組合運動の「弱さ」と「強さ」

図1は、先進各国の労働組合組織率と労働協約適用率を比較したものである。

出所:浅見(2011)

このグラフを見る限り、先進各国のなかでもアメリカは日本と並んで組織率・協約率とも最低水準である、というよりむしろ日本をも下回る水準であり、労働組合の極めて弱い国であるというイメージを裏書きするものとなっている。無論、欧州諸国との比較で労働組合の強弱を論じる限り、そうしたイメージはあながち間違いとは言えないであろうが、果たして日本と同程度、あるいは日本よりも労働組合の弱い国である、という結論が、こうしたデータから導き出せるのであろうか。

だがここで注目しなければならないのは、図2に現れるデータである。これは各国の労働損失日数を比較したものであるが、言うまでもなく、労働損失日数とはストライキの日数と参加人員数の積であり、つまりは各国における労働争議がどの程度活発であるかを示す指標となる。そして日本はこの労働損失日数の点でもやはり世界で最低クラスであるのに対し、アメリカは群を抜いて高い指標を示しているのである。こうした数量的な事実は、個別の定性的なケースによっても支持されるところであろう。例えば2008年9月には、西海岸シアトルを拠点とする世界最大の航空機メーカー・ボーイング社の労働者が全面ストライキに突入し、ほぼ2ヶ月にわたって操業停止に追い込んだ末に勝利している。このように、日本とは全く異なり、実はアメリカでは、大企業であろうとも労働組合が組織されている職場においては緊張感をはらんだ対抗的な労使関係が健在なのである。

また、少なくとも筆者が滞在した北部東海岸の大都市圏に限って言えば、街頭や広場などでの労働組合組織や組合員による集会やデモ・アピールは、日本の大都市よりも頻繁に目にするし、そのような集会への参加者の年齢構成は日本の同様な集会参加者のそれよりも概して若く、会場はミリタントな雰囲気に満ちている。また面白いのは、ビルの建設現場などに、組合名(支部名)の入ったバナーが常に掲げられていたり、電話会社の工事・顧客サービス用車両の窓に、組合名の入ったステッカーが貼られていたりすることである。別に争議中というわけではない、「平時」でのことである。争議中の労働組合員が組合員であることを示す腕章を着用しただけで当該労働者の処分をめぐってさらに紛争が激化するといった状況の存在する日本と比較してみれば、このような労働組合組織の存在ないしは組合員であることを日常的にアピールすることが自然であるという労使関係や社会的雰囲気のもつ意味は大きい。

組織率という表面的な数値の上では日本より低位にあろうとも、アメリカ合州国の、少なくとも北東部、西海岸および五大湖地方などにおいては、労働組合が社会のなかで示している存在感が日本のそれよりはるかに強いことは、こうしたことからも看取しうるのである。

❷産業別労働組合の実態

「欧米の労働組合は産業別労働組合である」という命題は「常識」となっていると思われるし、産業別労働組合とは何かといえば、「同一の産業で働く労働者が企業の枠を超えて単一の全国組織である産業別の労働組合に個人として加盟するものであり、単位組織も企業別ではなく地域別であり、交渉は産業別経営者団体と行って統一労働協約を結ぶものである」といったイメージが一般的である。しかしアメリカの産業別労働組合はそもそもこうした定義にあてはまるものではない。アメリカの産業別労組の典型組織とされる全米自動車労組(UAW)などでも、団体交渉は基本的に産業別組織と各企業との間で(日本で言う対角線交渉の形で)行われ、協約も企業または事業所単位で締結される。「ローカル」と言われる基礎組織も地域単位ではなく事業所単位の組織である。

さらに、この自動車労組のようなブルーカラー主体の伝統的な大組織をもつ産業ではなく、ホワイトカラー主体の産業などになると、組合組織のあり方は、上述したような「産業別労働組合」のステレオタイプなイメージからはさらに遠くなり、日本の多くの労働組合とある意味似たような側面も見出されるのである。