◆◆山崎豊子=戦争と人間を見つめて

🔴憲法とたたかいのブログトップ

【このページの目次】

◆山崎豊子リンク集=NHKドキュメント「戦争と人間をみつめて」の解説など

白い巨塔・沈まぬ太陽・不毛地帯・大地の子

◆山崎豊子(小学館百科全書)

◆小説に命を刻んだ =山崎豊子 最期の日々(クローズアップ現代)

◆清水恵=「大地の子」秘話

◆山崎豊子「無惨、惨状、戦争いけない」 終戦の年の日記発見

◆山崎豊子=「沈まぬ太陽」インタビュー

──────────────────────

🔵山崎豊子リンク集

──────────────────────

★★NHKドキュメント山崎豊子=戦争と人間をみつめて

55m

または

「不毛地帯」や「大地の子」など戦争と人間を見つめる数々の大作を世に送り出した作家・山崎豊子。今、重厚の作品の土台となった膨大な資料や取材テープの整理が進められている。山崎が作品を書く上で対じしたのは、有名無名問わず現代史に刻まれた人物たちだった。取材記録や新たに発見された日記などを通して、山崎が今に問いかけるものを見つめる。仲代達矢、唐沢寿明、本木雅弘など山崎作品を彩った俳優たちも出演する。

◆(記者レビュー)山崎豊子の膨大な資料

2015年10月2日朝日新聞

反戦への思いを作品に込め続けた山崎豊子

元検事総長、周恩来の妻、シベリア抑留からの生還者たち……膨大な時間をかけて取材した録音テープなど資料の数々。9月27日のNHKスペシャル「作家 山崎豊子~戦争と人間を見つめて~」は、世の闇をえぐる数々の名作を生み、一昨年亡くなった山崎の創作過程を資料や証言で追った。作品に向き合う山崎を間近で目にしたような迫力があった。

米国と日本の沖縄をめぐる密約を題材にした「運命の人」では、外務省の職員だった女性との関係の表現を巡り、モデルとなった元毎日新聞記者の西山太吉さんから抗議を受ける。番組では山崎が西山さんの妻をなだめ説得している音源を公開。現在の西山さん本人も登場し、納得した様子で笑顔で振り返っていた。

中国残留孤児の生き様を描いた「大地の子」では、当時日本の両親と孤児の関係ばかりが注目を集めるなか、山崎は育ての親である中国人夫婦にインタビュー。我が子のように育てた孤児が帰国することに寂しさを抱く思いを引き出し、共感している。山崎の書き続ける使命感の底流には、戦争への強い思いがあったことが次々と浮き彫りになった。

山崎が今生きていれば、安保法制で紛糾した日本の現状を何と言っただろうか、と番組は問いかけた。改めて彼女の作品を手に取ろうと思った。

(後藤洋平)

【赤旗15.10.17】

★★昭和偉人伝(BS朝日)=山崎豊子

50m

★★クローズアップ現代=山崎豊子最期の日々

27m

または

★★山崎豊子さんの胡耀邦元主席とのインタビュー=日中友好時代から破綻へ(「大地の子」は、胡耀邦の協力のもとで制作された)46m

★★映画=沈まぬ太陽(Youku版)200m

★★WOWOW版連続TVドラマ=沈まぬ太陽(主演=上川)

【赤旗16.06.20紹介】

★★映画=白い巨塔 1966田宮出演150m

https://m.youtube.com/watch?v=USUoWHYKMqw

山本薩夫監督は、唐沢・岡田の長いテレビドラマよりも2時間半で見事に描いている

テレビドラマ=YouTubeで「白い巨塔」検索

またはPandraで「白い巨塔」検索=全21話

★★『不毛地帯』 の人生観を変える言葉・名言集 | 山崎豊子・瀬島龍三3.5m

★山崎豊子さんをしのぶ会 渡辺謙さんらが献花3m

★★NHKテレビドラマ大地の子

🔵「大地の子」誕生秘話=胡耀邦との交流30m https://vimeo.com/577052480

🔵「大地の子」(1)90m

🔵大地の子(2)流刑https://vimeo.com/580295483

🔵大地の子(3)再会https://vimeo.com/584206486

🔵大地の子(4)黒災https://vimeo.com/584209262

🔵大地の子(5)長城https://vimeo.com/584212632

🔵大地の子(6)日本https://drive.google.com/file/d/1xwmX8FFyPoevI8DxIrCfuqpx4O7XtDb8/view?usp=drivesdk

🔵大地の子(7)兄妹https://drive.google.com/file/d/1xwmX8FFyPoevI8DxIrCfuqpx4O7XtDb8/view?usp=drivesdk

🔵大地の子(8)密告60m http://m.pandora.tv/view/keiko6216/62512419

🔵大地の子(9)父と子60m

http://m.pandora.tv/view/keiko6216/62512413

🔵大地の子(10)冤罪http://m.pandora.tv/view/keiko6216/62581369#_enliple

🔵大地の子(11)長江http://m.pandora.tv/view/keiko6216/62581383#_enliple

★★映画=不毛地帯

★★映画=華麗なる一族(山本薩夫監督)220m

❶https://drive.google.com/open?id=1b0pmmUn9yr5tPW1923NrqDgIGTjHQXxe

❷https://drive.google.com/open?id=1IPPI7VU5P9se6GjSl0V2jERZ306naZnt

★★TVドラマ・華麗なる一族(木村拓哉主演)

dailymotionで検索のこと=全話あり

例えばhttp://www.dailymotion.com/pc771haruna71

★★そこまで言って委員会=追悼 山崎豊子(面白い部分もあれば、悪名高い「委員会」だけに山崎豊子の精神をつかんでいない発言も)計70m

❶総論=https://m.youtube.com/watch?v=MBD7FkdhyJI

❷総論=https://m.youtube.com/watch?v=JPoSykqhvyI

❸「白い巨塔」=https://m.youtube.com/watch?v=-j_igZ2zmc4

❹「沈まぬ太陽」=https://m.youtube.com/watch?v=0lJKLf3Zv5I

❺「華麗なる一族」=https://m.youtube.com/watch?v=PUJLyXN4ii8

❻「運命の人」=https://m.youtube.com/watch?v=mvPuD7Ve3js

❼「不毛地帯」=https://m.youtube.com/watch?v=Uar-cP2BDwA

🔵2つの祖国(山崎豊子)120m

─────────────────────

🔵山崎豊子

小学館(百科)

橋詰静子

─────────────────────

[1924-2013]

小説家。大阪市生まれ。1944年(昭和19)京都女子専門学校国文科卒業。毎日新聞社入社、調査部から学芸部へ移り井上靖(やすし)のもとで働く。1957年(昭和32)生家の昆布商をモデルに大阪の商人気質(かたぎ)を描いた処女作『暖簾(のれん)』を発表して注目され、ついで女席亭の苦闘の一代を描いた『花のれん』(1958)で第39回直木賞受賞、大阪商人の典型を描ききって、以後文壇の第一線に躍り出た。『しぶちん』(1958)、『ぼんち』(1959)、『女の勲章』(1960~1961)、『女系家族』(1962~1963)、『花紋(かもん)』(1962~1964)と次々に話題作を発表、船場(せんば)ものを脱し、続いて、『白い巨塔』(1963~1965)、『続白い巨塔』(1967~1968)では医学界の暗部を抉(えぐ)り、一時盗用問題で文壇から遠ざかったが、金融界を舞台に閨閥(けいばつ)・企業悪・官僚悪を描いた『華麗なる一族』(1973)、シベリアの強制収容所を描く『不毛地帯』(1976~1978)、日系人強制収容所・太平洋戦争・原爆・東京裁判をテーマとした『二つの祖国』(1980~1983)、中国を舞台に戦争孤児を描いた『大地の子』(1987~1991。菊池寛賞)、ケニアを舞台にした『沈まぬ太陽』(1995~1998)等、綿密な取材力と構成力を備え、社会的視野にたった問題作・長編力作を次々と書き継いだ。1993年(平成5)、山崎豊子文化財団を設立した。

───────────────────────

🔵小説に命を刻んだ =山崎豊子 最期の日々

NHKクローズアップ現代 2013年11月19日(火)放送

───────────────────────

◆戦争への思い

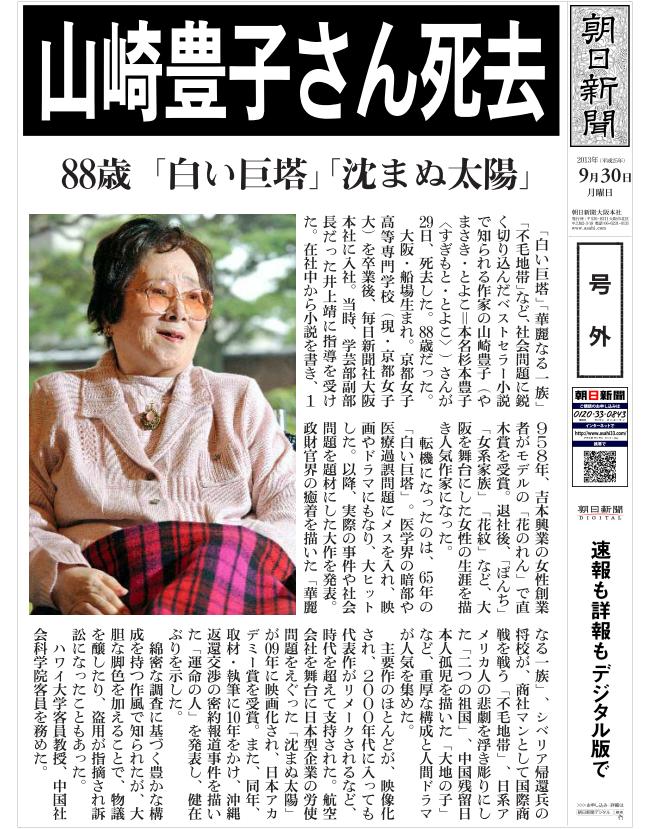

今年(2013年)9月、88歳で亡くなった作家・山崎豊子さん。時代や社会を鋭く切り取る大作を、世に問い続けてきました。

ドラマ『不毛地帯』より

“11年間も重労働を強いられた人間の苦しみが分かるか!”

累計3,600万部。

ほとんどの作品が映像化され、幅広い世代の支持を集めました。

ドラマ『大地の子』より

“私は、この大地の子です。”

今回、創作の舞台裏に、初めてカメラを入れることを許されました。重厚な作品を支えていた、膨大な資料や取材の記録。そして、貴重な肉声が残されていました。

声 作家 山崎豊子さん

「個人にとって国家とは何か、戦争とは何か問いかける小説を書こうとしました。」

亡くなる間際まで、筆を握っていたという山崎さん。

こだわり続けたテーマは“戦争”でした。戦争の時代に生きた私の、書かなければならないという使命感が私を突き動かすのです。”

命を刻み込むように書き続けた作家、山崎豊子。知られざる最期の日々です。

◆遺作『約束の海』 山崎豊子の執念

山崎豊子さんの遺作となった、『約束の海』。

海軍少尉として真珠湾攻撃に加わった父親と、海上自衛官の息子を通して、戦争と平和を今に問いかける物語です。

『約束の海』第1回 山崎豊子著(「週刊新潮」より)

“古びた手紙の束に混じって、黄ばんだ封筒が目についた。

櫻花 散るべき時に 散らしめよ

枝葉に濡るる 今日の悲しみ

戦争のことを一切、語らない父の底知れぬ深い闇のようなものが秘められていることは、想像出来た。”

『約束の海』の編集者、矢代新一郎さんです。

3部構成のうち、第1部の原稿・約500枚を書き上げたのは、亡くなる2週間前だったといいます。

山崎豊子さんの遺作となった、『約束の海』。

海軍少尉として真珠湾攻撃に加わった父親と、海上自衛官の息子を通して、戦争と平和を今に問いかける物語です。

『約束の海』の編集者、矢代新一郎さんです。

3部構成のうち、第1部の原稿・約500枚を書き上げたのは、亡くなる2週間前だったといいます。

新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「もう一度、今の人たちに戦争を伝えねばならぬという使命があるわけですから…。

(山崎さんは)とにかく、この一行をもっと良くしたい。この描写をもっと、ちゃんとしたしたものにしたいという気持ちでした。」

◆山崎豊子 創作の舞台裏

生前、テレビの取材をほとんど受けなかった山崎さん。今回、初めて自宅の撮影が許されました。

秘書 野上孝子さん

「こちらが書斎でございます。」

60年に及んだ、作家人生。

山崎さんは、起き上がるのが困難になったあとも、この部屋にベッドを持ち込み、原稿に向かっていたといいます。自宅の2階には、山崎さんが集めた膨大な資料の一部が残されていました。

数々の大作を支えたのは、徹底した取材でした。

医学界のタブーに鋭く切り込んだ『白い巨塔』。関係者への取材は、100人を超えたといいます。

元大本営参謀の生涯を描いた『不毛地帯』では、抑留されていたシベリアにまで足を運びました。

取材に同行するなど、50年にわたって山崎さんの執筆を支えてきた、秘書の野上孝子さんです。

◆山崎さんが最もこだわったテーマは、“戦争”だったといいます。

太平洋戦争が開戦したのは、山崎さんが女学校に通っていた17歳の時。軍需工場に動員されました。

工場を狙った空襲で、命を落とした友人もいたといいます。戦争に突き進んだ国家によって、奪われた青春。山崎さんは終生、その不条理を忘れることがありませんでした。

秘書 野上孝子さん

「先の戦争体験者として、自分なりに考えたい。

そして、それが小説という形で世に問いたい。

それがどんなに非難を浴びようが、どうされようが、それは私の主張なんだから、一人の国民の主張なんだから。

ともかく、山崎豊子から戦争を抜きさることはできないです。」

◆書くことは使命” 山崎豊子の戦争

山崎さんの戦争作品の頂(いただき)を成すのが、8年の歳月を費やして完成させた『大地の子』です。

NHK『大地の子』 1995年放送より

“おれは、この子だ。”

NHK『大地の子』 1995年放送より

“兄ちゃん!”

NHK『大地の子』 1995年放送より

“あつ子!”

敗戦の混乱の中、旧満州で孤児となった少年は、中国人の養父母に引き取られ、大切に育てられます。

しかし、その出自のために、文化大革命で処罰されるなど、苦難の人生を歩み続けます。

山崎さんの自宅に、作品への思いを語った肉声が残されていました。

声 作家 山崎豊子さん

「中国大陸のそこここで、自分が日本人であることも分からず、小学校さえ行かせてもらえず、牛馬のごとく酷使されているのが本当の戦争孤児ですよ、と。

私はこれまで、いろいろな取材をしましたが、泣きながら取材をしたのは初めてです。」

山崎さんが『大地の子』の取材を始めたのは、1984年。

国交が回復して、10年余り。残留孤児の実態は、広く知られていませんでした。山崎さんは当時、中国の指導者だった胡耀邦総書記に三度面会し、取材の許可を取り付けました。3年をかけて、外国人には開放されていなかった貧しい農村地区を回り、300人以上の孤児から話を聞いたといいます。

声 作家 山崎豊子さん

「敗戦によって、中国に置き去りにされた子どもたちが、その幼い背に大人たちの罪業を一身に背負わされて、小日本鬼子(シアオリーペンクイツ)、日本帝国主義の民といじめられ、耐えてきた事実。

日本の現在の繁栄は、戦争孤児の犠牲の上に成り立っているものであることを知ってほしい。

『大地の子』だけは、私は命を懸けて書いてまいりました。」

「失礼します。」

『大地の子』の創作の過程を物語る、貴重な資料が残されていました。

山崎さんが特にこだわったのは、ラストシーンだったといいます。

文藝春秋 『大地の子』編集者(当時) 平尾隆弘さん

「誰にもお見せしたことないです、編集部の中でも。」執筆の前に作られた、物語の枠組みを記した進行表。

どうすれば、読者の心を揺さぶるラストシーンになるのか。構想を練り直すたびに、何度も修正されていました。国家のはざまで生きることを強いられた主人公・陸一心に、山崎さんは、ある決意を語らせて小説を終えました。

『大地の子』 文藝春秋 刊

“日本へ帰って日本人として生きるべきか、このまま中国に留まって(とどまって)中国人として生きぬくべきか。

一心は戸惑い、思い乱れた。

一心の両眼から涙が放(ほう)り落ち、父の顔を見詰めた。

「大地の子……」

山頂から吹き渡ってくる風に、語尾がかき消された。

松本は訝(いぶか)しげに一心を見返した。

「私は、この大地の子です。」”

◆小説に命を刻んだ 山崎豊子 最期の日々

この作品で、国民的作家の地位を不動のものにした山崎さん。しかし、全身を襲う原因不明の痛みに苦しめられるようになっていきます。

外務省の機密漏えい事件を描いた、84歳の時の作品『運命の人』で筆を置くことを考えたという山崎さん。それでも、日本を取り巻く国際情勢の変化を感じ、再び執筆を決意します。

◆遺作となった、『約束の海』

主人公のモデルとされるのは、海軍少尉だった酒巻和男さんです。

真珠湾攻撃に特殊潜航艇で出撃し、太平洋戦争で、最初の日本人捕虜となった人物でした。

山崎さんは、この人物を通して、戦争とは何か、平和とは何かを再び問おうとしたのです。

取材を始めたのは、3年前。

外出が難しくなっていた山崎さんは、秘書や編集者に取材を託しました。

質問リストを渡し、取材の一部始終をビデオカメラで撮影させました。

取材を受けた1人、酒巻さんの弟・松原伸夫さんです。当時、大本営は真珠湾に出撃し、戦死した同僚は、軍神としてたたえる一方で、捕虜となった兄の存在は極秘にしたといいます。

酒巻さんの弟 松原伸夫さん

「捕虜となるということは、一番大きい恥。

戦争始まるまではされたことですからね、それは大きいですよ。

(山崎さんだったら)ひょっとしたら、まだ隠されていた分野も追求して、我々が知らないことも出てくるかもわからない。

それが正しく後々の人に、もし知らされるとしたら、これは大変な大きな意義のあることですからね。」

取材は、海外にも及びました。

アメリカ公文書館の極秘資料から、捕虜時代に酒巻さんが詠んだ短歌も発見し、作品に盛り込みました。

新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「旧オークランド駅です。」

酒巻さんが収容所に連行された際に使われた駅。

山崎さんは、現場の空気も切り取ってほしいと依頼していたといいます。

新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「このベンチは、当時のベンチだそうですから、ひょっとして座ったかもしれません。」

撮影した映像は、DVD200枚余りになりました。

新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「もう先生、これは、そこでいいじゃないですかと、ちょっと言いたくなる。

もう十分できている。

さらに、もう一度も二度も取材して、もっと細かくしなくても、もっとどんどん先に行きましょうよ、という声があるんですけれども、やはり先生は、そこはそうは思わないんですよね。」

山崎さんが最後までこだわったのが、作品に現代性をどう持たせるかでした。

捕虜となった海軍少尉だけでなく、その息子を海上自衛官として登場させることで、過去の戦争と現代を交錯させようとしたのです。

◆「『わが想い』を語る」(週刊新潮8月15-22日号より)

“戦争という悲劇を二度と起こしてはいけないという気持ちのもと、この人物に行き着きましたが、彼だけの話では、昔話になりかねません。

テーマが“戦争と平和”で、なお現在の日本にも通じるものとなると……、はたと行き詰まり、長い間、悩み続けました。

一言一句を確かめながら、暗中模索の日々です。”

しかし、病魔は、山崎さんから万年筆を握る力を奪います。それでも、鉛筆。最後は、筆ペンに持ち替え、執筆を続けました。

秘書 野上孝子さん

「書きたい、書かねばならないことは、私にはいっぱいあるんだっていうことで、こらえていたとは思うんですけれども、やっている姿っていうのは、見ていて、とてもつらい。

本当に刻むような…涙が出てきそうですけど、刻むように原稿用紙に向かっていました。」

国家、そして戦争。

あらがうことのできないものと対峙(たいじ)し続けた作家、山崎豊子。

命を刻み込んだ作品は、私たちの未来を照らしています。

◆◆山崎豊子 創作の秘密

ゲスト平尾隆弘さん(文藝春秋社長)

●山崎さんとの出会いは?

文藝春秋で『大地の子』の連載が始まる時なので、1987年の4月だったと思いますが、浜寺のおうちにうかがいまして、開口一番、先生がですね、私は1つの長編小説に、6年か7年かけてる。

で、この作品が失敗したら、その6年か7年がパーや、とおっしゃったんですね。

その“パーや”というのが、よく覚えているんですけれども。

(大阪の方ですものね)

それで、よろしゅうたのんますわと言われまして、実際、長編小説『大地の子』の連載中も、先生は短編小説一編もお書きにならない。

エッセーも、『大地の子』関連のもの以外は、一切お書きにならない。

講演も対談もされない。

こういう作家の方は、やっぱり、いないんではないかと思いましたね。

実際、先生は、私は作家ばかだっておっしゃってたんですけど、作家ばかだっていう意味が、表面は、私は家事も苦手だし、趣味も少ないし、とりえがないんだっていう感じでおっしゃってるんですが、実はそこには、もうこれまでのすべての人生の時間、それからすべての経験、あるいは持てるかぎりの情熱を1つの長編小説に全部注ぎ込むんだっていう、強烈な自負があったと思います。

●『大地の子』の編集で最も印象に残っていることは?

とにかく先生は、作品ごとに自分の作品を自分が超えるっていうか、自分が自分を超えていくっていう意志が、すごく強くおありになったんですね。

ですから、『大地の子』の場合も、戦争のこの日中の全体を書きたいというお気持ちがすごく強くて、大体のストーリーはできているんですけれども、特に『大地の子』の場合は、残留孤児っていう言い方も、先生、お嫌いで、残留孤児って言うと、自分の意思で残ったみたいだから、戦争孤児っておっしゃってましたけど、陸一心は、ある意味ではエリートで、いい養父母に恵まれて、大学も出てっていう、その一方で、全く学校にも行けないで、牛馬のごとく、こき使われて、それで、もう何も字も読めないで、貧しいままに死んでいった、そういう戦争孤児もいるという、この2つを同時に書かないと。

で、これがきょうだいになって、あつ子という、これを絶対に書かないかぎり、1つの作品として全体にならないと。

そういうことがたくさんありまして、戦争を書きたいし、戦争を過去の物語じゃなくて、現代のことも書きたい。

それから家族の物語、企業の物語、これ、全部総合して、それで作品は前の作品を越えていくんだって、そういう作品ごとに、そういう思いがおありになったんじゃないかと思います。

(真実に近づきたい、知りたいという気持ちが本当に強く、信念とも言えるほどの気持ちがあったんですね)

強烈にありましたね。

先生、本当に取材をされるんですけれども、例えば、こういう工程表っていう、進行表っていうのがあるんですけど、これは全体の構成を、みんなで考えるんですね。

全体を、まず事実を集めるんですけれども、ここの場面に関しての、また事実を取材してくれないかって言うんです。

だから逆ですよね。

その事実と、それから、それをキャッチするのは想像力、イマジネーションですから、その往復運動が自分の小説だっていう。

いつも、その往復運動を繰り返しているというところがあったと思いますね。

(真実に近づけば近づくほど、手法としてはドキュメンタリー、ノンフィクションという手法もあったと思うが、山崎さんがフィクション、小説という手法を取ったことについては?)

それは、ノンフィクションの場合だと、ノンフィクション、事実をいっぱい拾ってきて、そこから浮かび上がってくるものを構成するということですけど、先生の場合は、イマジネーションからできた章に対して、思いもかけない事実があるって、やっぱり新聞記者のご出身ということもあると思いますけれども、それをもう1回欲しいという。

それは想像力、イマジネーションを超える事実ってものがあるという、やっぱり、お考えがあったと思うんですね。それをキャッチするのは、やっぱりイマジネーションですよね。ですから、その往復運動っていうのは、そういうことだと。

それが全体を構成していくんだ、っていう感じだったんじゃないかと思いますけれどもね。

(その真実に近づくために、平尾さんも夜中にたくさん電話を受けたそうですね)

この時ね、この場面でね、陸一心がこうなってるからね、さあ、陸一心はどうする?って私に聞いてくる。

そう言われても…みたいな感じで、電話を受けたりしたこともありますけどね。

(作品に没頭して、真実に近づき、人間ドラマを重ねることで、作品を積み上げていった?)

そうですね。

●山崎さんが読者に伝えたかったメッセージとは?

先生は、作品にすべてを込めてるとおっしゃってるから、私も、その作品の断片について、あれこれ自分が言うよりも、先生と同じように、残された長編小説、小説を繰り返し読んで、自分のメッセージを受け取ってほしい。

それは全体ですから、いろんな形で読者が受け取っていただけると思っています。

◆◆「大地の子」あらすじ

『大地の子』(だいちのこ)は、山崎豊子の小説、また小説を原作としたテレビドラマ。中国残留孤児・陸一心(りくいっしん)の波乱万丈の半生を描いた物語である。

1987年5月号から1991年4月号まで文藝春秋の月刊誌『文藝春秋』に連載され、1991年に同社から単行本が全3巻で刊行、1994年に文春文庫版が全4巻で刊行された(ちなみに山崎豊子の作品の中、文藝春秋で文庫版を刊行したのは『運命の人』と本作だけであり、他の作品は全て新潮文庫(新潮社)で刊行されている)。

この作品を書くために、山崎は1984年から胡耀邦総書記に3回面会し、取材許可を取り、当時外国人に開放されていない農村地区をまわり300人以上の戦争孤児から取材した(山崎は「残留」という言葉があたかも孤児達が自分の意思で中国に残ったかのような印象を与えるとの理由から、残留孤児という呼称を使わなかった)。

2013年11月19日NHK総合テレビで放送されたクローズアップ現代「小説に命を刻んだ~山崎豊子 最期の日々」において、山崎の肉声テープで「中国大陸のそこここで、自分が日本人であることも分からず、小学校にも行かせてもらえず牛馬の如く酷使されているのが本当の戦争孤児ですよと…、私はこれまで色々な取材をしましたが、泣きながら取材したのは初めてです。敗戦で置き去りにされた子どもたちが、その幼い背に大人たちの罪業を一身に背負わされて『小日本鬼子(シャオリーベンクイツ)』、日本帝国主義の民といじめられ耐えてきた事実、日本の現在の繁栄は戦争孤児の上に成り立っているものである事を知ってほしい。大地の子だけは私は命を懸けて書いてまいりました」とのコメントが紹介された。

◆◆中島恵=中国を愛した作家、山崎豊子さんの『大地の子』秘話

中島恵 | ジャーナリスト

2013年9月30日

日頃、中国を専門として記事を執筆している私ですが、8月末ごろから、なぜか急に『大地の子』(山崎豊子著、文春文庫、全4巻)を再読したくてたまらなくなり、手に取りました。人生で3回目の通読です。約3週間かけて読み切り、感動の涙を流し、自分の仕事に役立つことがまだまだ多いと実感しました。そして、さらに本書の回想録である『「大地の子」と私』(文春文庫)も手に取りました。おそらく今夜あたりには読み切るだろうというまさにそんなとき、「作家の山崎豊子さん、死去、88歳」という訃報が飛び込んできましたので、その偶然の一致に我ながら驚きました。

メディアのニュースで山崎さんの代表作として挙げられているのは『白い巨塔』や、比較的近年の作品である『沈まぬ太陽』ですが、私にとって、最も思い出深く、最高傑作だと思えるのは、やはり中国を描いた『大地の子』しかありません。

『大地の子』は、ある中国残留孤児の人生を描いたストーリーです。満州開拓団にいた男の子が、日本の敗戦後、過酷な体験をして生き残り、中国人養父母のもとで育ちます。「小日本鬼子」(日本の蔑称)といじめられながらもたくましく生き、大学を卒業して鋼鉄公司に就職しますが、文化大革命の嵐に巻き込まれ労働改造所に送られ、筆舌に尽くしがたい苦労をします。

しかし、養父の温かく懸命な救出活動により生還。国家を挙げて取り組む日中合作の製鉄所プロジェクトのメンバーになりますが、そこには実の父がいた……という話です。NHKでドラマ化されたので、記憶に残っている人も多いでしょう。日本の名優・仲代達矢や中国の名優・朱旭を上回るほどの素晴らしい演技をしたのが、当時、無名の俳優だった上川隆也でした。セリフとはいえ、上川隆也の中国語は本当にすばらしかったです。

親子の情愛がテーマだが、悲惨な戦争も描く

この小説で描いている主たるテーマは、主人公である残留孤児・陸一心と養父・陸徳志、実父・松本耕次との親子の情愛、恩愛です。これを中心にして、戦争の悲惨さ、文化大革命の実態、中国人の濃い人間関係と足の引っ張り合い、日中国交正常化、中国国内の政争、日中の経済格差、中国人の日本観、日中の不幸な歴史的関係、といったものも描いています。ドラマでは、1960~80年代の貧しい中国の農村の風景や迷信、人々の服装などディテールもしっかり描かれていて、その時代を研究している人々にはおおいに参考になると思います。しかし、中でも今回、私が本書を再読していてとくに強く印象に残ったのが、日中共同の製鉄プロジェクトで日中の技術者が激しく対立する場面でした。

日本側が輸出したアンカーボルトのコンテナを中国側が開けてチェックし、「アンカーボルトが錆びているじゃないか」と文句をつけるシーンです。日本側は「通常、ボルトは埋め込んでしまうので、多少錆びていても使用できるから大丈夫だ」と説明するのですが、中国側は「信じられない。こちらは貴重な外貨を使っているのだ。こんな製品は絶対に受け入れられない」と突っぱねます。そして、陸一心が「日本人はシミのついたワイシャツを買いますか? ズボンの中に入れてしまうから平気だ、とはいわないでしょう? だから、こういうものは我が国では受け入れられない」と説明するのです。

わかりあえない中国人と日本人を描くシーンに胸がつまる

通常、国際社会では問題にならないようなささいなことについて、平気でイチャモンをつける中国人に唖然とする日本人―。そして、日本側への不信感を募らせ、「バカにされたくない」と思うプライドの高い中国人――。

この対立は、まさに現在の日中の関係悪化にもつながる、日本人と中国人の根本的な「考え方の違い」を現わしていて、深く考えさせられました。当時の中国では「国家」や「党」が表に出てプロジェクトを推し進めているのに対し、日本側は一民間企業(この小説のモデルとなっているのは新日鉄)が、プロジェクトを背負わされ、多くの技術者が、言葉もよくわからない中国で事業に取り組まなければならない。日中国交正常化後、初の大型プロジェクトとして鳴り物入りで始まった事業ですが、当時の日本人関係者が慣れない中国でいかに苦労したか、その一端が山崎豊子さんの綿密な取材で明らかになっています。現在、中国に住み、中国人と丁々発止でビジネスをしなければいけない14万人の在留邦人にとっても、参考になるところが大きいのではないかと思います。

中国を美しく書いてくれなくてもいい

小説の後日談である『「大地の子」と私』の中で、なぜ山崎さんがこの小説を書いたのか、執筆のきっかけや秘話も紹介しています。中国の招待で1983年、84年と続けて訪問され、そのとき、北京の出版社の方から「宋慶齢について書いてくれませんか?」と依頼されました。宋慶齢は孫文の妻となった女性、有名な宋家の3姉妹の二女です。ですが、山崎さんは「私にはとても中国人は書けません」と辞退します。すると、「あなたは『二つの祖国』でアメリカを書いたじゃないですか? アメリカを書けて、中国は書けないんですか?」といわれ、そこで「二つの祖国」で日系アメリカ人を書いたことを思い出し、「中国には戦争孤児がいた。これなら書けるかもしれないとひらめいた」といいます。

しかし、取材には長い年月がかかりました。1984年に取材を始めましたが、中国の取材は役所の厚い壁に阻まれて遅々として進まず、困りぬいた山崎さんは一旦あきらめようとします。そんなとき、救いの手を差し伸べてくれたのが当時の中国共産党・胡耀邦総書記でした。会見に先立って「1人の中国人と、1人の日本人として語ろう」というひと言が伝えられたといいます。当時、“中国の常識”では最高指導者が外国の一作家と会うことなど、考えられないことだったとか。山崎さんはホテルで3日間待機させられ、ついに会見が実現しました。このときの2人の会話のうち、象徴的な場面が、同著の中に収録されています。

”’山崎さん:「小説はスローガンではありません。私は中日友好のために小説を書くと報道されていますが、最初からそれを前提にして書くことはできません。書いたものが結果的に中日友好のためになればと思っています」

胡耀邦総書記:「中国を美しく書いてくれなくてもよい。中国の欠点も、暗い影も書いてくれて結構。ただし、それが真実であるならば」”’

山崎さんの胸に「それが真実であるならば」が重くのしかかってきましたが、胡耀邦総書記との会談のあと、普通では考えられない未開放地区の農村のホームステイなどの許可も下り、東北地方、新疆ウイグル自治区、延安、西安、内蒙古などの取材を行うことができたと書いています。胡耀邦総書記の支援がなかったら、おそらく『大地の子』が日の目を見ることはなかったでしょう。

失脚した胡耀邦氏のお墓に参る

このようにして、ようやく大作『大地の子』は完成しました。しかし、完成を目前にした1989年4月、胡耀邦氏は亡くなってしまいます。天安門事件の2カ月前でした。胡耀邦氏といえば、政治改革に取り組んで保守派の批判にさらされて失脚した人物。民主化を叫ぶ大学生にも理解を示していました。胡氏への学生たちによる追悼デモが天安門事件の引き金になったといわれています。

山崎さんは葬儀の日、北京にいました。中央電視台で放送された葬儀の中継を見たあと、矢もたてもたまらず、自宅を訪問します。古びた質素な四合院、それが胡耀邦氏の私邸でした。警備員との問答の末、ようやく門を開けてもらい、中で李昭夫人と涙の対面を果たします。そして、後日、最終回を書き終えた山崎さんは江西省の共青城(共産主義青年団の町)にあるお墓を訪れ、出来上がった著書を墓前に供えたそうです。

『大地の子』は限りなくノンフィクションに近い小説だといわれており、小説の中に出てくる中国の指導者の名前も、「トウ平化」「趙思央」「夏国鋒」「江卓民」など、明らかに本名が誰かわかる人物も登場します。また、主人公・陸一心のモデルとなる残留孤児がいるわけではありません。山崎さんが取材した何人かの孤児のエピソードをつないで構成しているそうですが、残留孤児の中で、高校以上に進学した人はわずかしかいなかったとか。ほとんどが農村で労働力のひとりとして働き、中には自分の名前くらいしか書けなかった人も多かったそうです。山崎さんは「残留孤児」という言葉は決して使いませんでした。本書によると、「残留」という言葉には「自分の意思で残った」ニュアンスがあるからだそうです。

山崎さんは1924年(大正13年)生まれ。戦時中は学徒動員のために軍需工場で砲弾磨きをしたそうです。戦争の不条理や悲惨さを身をもって経験した最後の世代。私は先日来、山崎さんの本を読み返しながら、「ああ、山崎さんがあと20年若かったら、また中国のリアルな小説を書いてくれないだろうか」と思ったばかりでした。今の厳しい日中関係を、どのような目で見つめていたのでしょうか。

◆◆山崎豊子さん「無惨、惨状、戦争いけない」 終戦の年の日記発見 嘆き・憤りつづる

「白い巨塔」「大地の子」などの社会派小説で知られる作家の故・山崎豊子さん(1924~2013)が、終戦の年に書き残した日記が見つかった。悪化する戦況への嘆きや空襲の恐怖がつづられており、山崎文学の一貫したテーマだった「戦争」の原体験がうかがえる貴重な資料だ。

昨年12月、遺品の整理をしていた新潮社の編集者らが、デビュー作「暖簾(のれん)」の創作ノートなどとともに、堺市の自宅で発見した。山崎さんが20~21歳だった1945年1月1日から3月27日までの3カ月間、A5判ノートに72ページにわたってペン書きされている。山崎さんの日記が見つかるのはこれが初めてという。

新潮社などの判読によると、「科学を軽んじ、神がかり式の信仰心で国家を護らんとして来た罪が、今こうした重大な結果を招来してしまったのだ」(2月16日付)などと戦争のまがまがしさに憤る。

3月13日には「この日は自分の生涯を通じ、又、自分の家の後代に至るも忘れる事の出来ない日だろう」として大阪大空襲の惨状を描写。家族とともに難を逃れた翌14日には「ああ、家は焼かれていた」「この無惨、惨状、戦争は絶対いけないものだ。人類の不幸は戦争から始まるものだ」と述懐している。

出征してしまう恋人との悲恋についても吐露しており、別れの前夜には「左手に感じた彼の美しい唇は一生忘れられない」。港まで見送った別れの日は「たまらないわびしさに喰い込まれる」と書きとめている。

山崎さんのおいで「山崎豊子文化財団」事務局長の山崎定樹さん(55)は「戦争に対する思いの原点を改めて知ることができ感慨深い」と話す。

日記と創作ノートは、15日発売の「山崎豊子スペシャル・ガイドブック」(新潮社)に収録されるほか、東京・日本橋高島屋で9月25日から始まる「追悼・山崎豊子展」でも一般公開するという。(板垣麻衣子)

──────────────────────

🔵山崎豊子さん「沈まぬ太陽」インタビュー

ブログ「すくらむ」から

───────────────────────

追悼 山崎豊子さん「インタビュー『沈まぬ太陽』を心に持って」

2013/10

作家の山崎豊子さんが亡くなられました。高校生の頃、田宮二郎さん主演のテレビドラマ「白い巨塔」にはまって以来、学生時代に観た山本薩夫監督による「白い巨塔」や「華麗なる一族」、「不毛地帯」など社会的な問題を告発しつつエンターテイメントとしても鮮烈な光を放つ映画に大きな影響を受けました。そして社会人になってからも、山崎豊子さんの著作とテレビドラマ、映画にはまってきました。それがこうじて、山崎豊子さんのインタビューを企画して、ご自宅にうかがってお話を聴かせていただきました。1時間の約束だったインタビューが実際は倍以上の2時間超に及んでしまったのですが、とても熱の入ったお話をしていただきました。このインタビュー記事には、たくさんの方から感想が寄せられ (じつはこれに追加取材をして書籍化するという話も動いていたのですが、残念ながらいろいろあって現実のものとはなりませんでしたが)、その感想をまとめて 私が山崎豊子さんに郵送したところ、山崎さんから自筆のハガキもいただいたという後日談もありました(↓写真右下がそのハガキです)。

それから、当時『沈まぬ太陽』がベストセラーの渦中で、さまざまなところからインタビューの申し込みが殺到していたとのことですが、私に対して「あなたのインタビュー企画だけに応じることにしました」と山崎豊子さんは言われました。そのときはリップサービスかなと半信半疑だったのですが本当のことだったようです。そのインタビュー記事を、山崎豊子さんのご冥福を祈りながら再掲させていただきます。

〈国公労新聞 第1034号 2000年1月1日号掲載〉

沈まぬ太陽を心に持って

~まともな労働組合に光あて、たたかう労働者を

勇気づけるベストセラー『沈まぬ太陽』を書かれた

山崎豊子さんに新春インタビュー

記念すべき2000年の新春インタビューは、いまベストセラーになっている『沈まぬ太陽』(3部構成全5巻、新潮社)を書かれた山崎豊子さんです。

航空会社の労働組合委員長として「空の安全」を求め会社とたたかったがために、カラチ、テヘラン、ナイロビと職場をたらいまわしにされる主人公を描く『アフリカ篇』。520人の犠牲者を出した「史上最悪のジャンボ機墜落事故」に綿密な取材で迫り、犠牲者の無念の思い、遺族の悲しみを、ドキュメント的な小説手法で描く『御巣鷹山篇』。航空会社の不正と乱脈、政官財のゆ着、利権をめぐる争いを描く『会長室篇』。全編を通して、まともな労働組合の存在がどんなに大切なものか痛感させられます。

永藤成明さん(全運輸近畿航空支部関西空港事務所分会)と戸田伸夫さん(全国税近畿地連委員長)が、大阪にある山崎さんのご自宅に訪問し、お話をうかがいました。

【やまさきとよこ】1924年大阪市生まれ。京都女専国文科卒業後、毎日新聞大阪本社調査部、学芸部を経て作家に。『花のれん』で直木賞受賞。『暖簾』『ぼんち』『女の勲章』『しぶちん』『花紋』『仮装集団』『白い巨塔』『華麗なる一族』『不毛地帯』『二つの祖国』『大地の子』など数々のベストセラー小説を発表している。

◆アフリカで巡り会った現代の「流刑の徒」

永藤 私は、『沈まぬ太陽』の中に登場する全運輸の組合員で仕事は航空管制官ですので、この作品を興味深く読ませていただきました。胸をつかれ、涙を流すシーンがたくさんありました。最初に、この作品を書かれるきっかけについてお聞かせください。

山崎 前作の『大地の子』を書きあげてから、主人公の陸一心さんが私の胸の中に座ってしまって何も考えられなくなっていました。学生のころからキリマンジャロを見ながら死にたいというロマンチックな気持ちを持っていた私は、自分の気持ちをなんとか動かさなければとアフリカへ行くことにしたのです。私は未知の国に行くときは、時間をムダにしないように、その国をよく知っている人を探すことにしています。そのとき後に小説の主人公の恩地元さんの原型ともいうべき人に出会いました。

ナイロビの空港に降りたつと、古武士のような東洋人が立っていて、それが「恩地さん」でした。翌日から四輪駆動の自動車でサバンナを案内してもらい、動物の生態やアフリカの歴史を聞きました。穏やかで何をたずねても造けいが深く、ご自身の見識を持っておられ、単なるアフリカ通ではないことが感じられました。あれこれお聞きしていると、元航空会社の社員としての経歴を、ポツリポツリと話してくださいました。

私は、アフリカの自然を見にきたのに、アフリカの大地で今の日本ではなかなか会うことができない日本人に出会えたと感慨を持って帰ってきました。

それからあらためて、あなたをモデルに小説を書かせていただきたいとお願いにいったのですが、最初は「私の人生は、他人にわかるはずがありませんので、ご辞退します」と拒絶されました。それでも何度かお願いし了解を得て小説に書かせていただきました。

取材を始めますと、まさに現代の「流刑の徒」だと思いました。航空会社の労働組合委員長として、「空の安全」を守るために利益優先の会社とたたかい懲罰人事で10年間も中東、アフリカへ左遷させられ、国内の組合員も一般社員から隔離され、差別される。名前を「恩地元」としたのは、大地の恩を知り、物事の始めを大切にするという意味を込めたものです。

◆不条理を許さない人間としての誇り

戸田 会社は、労働組合を分裂させ、第二組合を育成し、まともな労働組合をつぶそうとした。じつは私たち全国税も国税当局によって同じような扱いをうけてきました。政府が高度経済成長政策を打ち出して、低所得層から税収をあげるという不公平税制を推進しようとしたとき、全国税も「それはおかしい。税金は払えるところからとって配分すべきだ」と主張しました。それに対して政府は、大企業や高額所得者の利益を優先するために、じゃまな全国税を分裂させ、第二組合を育成した。全国税も差別など様々な攻撃を受けていますが、国民のための税制をつくらなければと奮闘しています。主人公があれだけの仕打ちを受けても、スジを通してたたかったことを知って、私たちは大きな勇気を与えてもらっています。

山崎 彼だって人間ですもの、つらかったと思いますよ。仲間も言います。「僕らは仕事が終われば家族がおり、友人と語れる。あなたは365日、24時間孤独ではないか」。でも、自分が節を曲げたらこの組合はだめになる、「空の安全」は守れなくなるという思いがあるのですね。

組合員は「あなたが存在しているだけでいい。はるかアフリカの地でもどこでもいい、あなたががんばっていると思ったら、やはり私たちも辞められない」と言い、彼は「私が辞めたら悲しむ仲間がいる。その一方で丸の内の本社で祝杯をあげる会社や第二組合の人間がいると思うと辞められなかった」とおっしゃいました。彼には不条理は許さないという激しい怒りがありますね。会社側や御用組合がしいる不条理を受け入れることは精神的奴隷にほかなりません。やはり、不条理を拒否する意志の力と人間としての誇りが彼にはあったのだと思います。

小説には書きませんでしたけれど、彼が10年にわたる左遷から日本に帰られたときに、組合員の方々の家を訪ねて回ったそうです。「私についてきたために職場で差別を受け、ご家族にもご苦労をおかけしました」と。これだけの人に出会えて作品を書かせていただき、私は本当にしあわせだと思います。

戸田 ご家族の方も苦労されたでしょうね。

山崎 そうですね。奥様にいちばんつらかったことは何ですかとお聞きしますと、「子どもに、どうしてうちのお父さんは帰らないの?と聞かれて、言いきかすのがたいへんでした」と答えられました。奥様は、子どもさんに「お父さんにはお仕事がある。それはお父さんにしかできないお仕事なのよ」と言ってきかせていたそうです。

それに、子どももどこからか聞いてくるのですね。「左遷ってなに?」と父親に聞きます。「お父さんは、何も恥ずかしいことはしていない。だけど一生懸命いいことをしてもうまくいかない場合がある。それはお前が大きくなったときにわかるよ」と話したそうです。でも「やっぱり、つらかった。自分の節を通すために妻子をここまで犠牲にしていいのか」とつぶやかれました。

◆泣きながら書いた場面

山崎 テヘランの空港で日本へ帰る奥様が、二人の子どもの手を引いて搭乗機に向かっていきます。彼は、アフリカへ向かう飛行機に乗る。そのときに、「声をかけたけれど、妻は振り返らなかった。その後ろ姿を見ながら泣きました」と話してくださいました。私はこの場面を小説に書くとき、泣きながら書きました。奥様に会って、「なぜ振り返らなかったのですか」と聞きました。「振り返ったら崩れます」と奥様はおっしゃいました。会社はこんなことまでしていいのでしょうか。私は、このことを知って、航空会社がどんなに取材を妨害したり、誹謗中傷してこようと、最後までこの作品を書きあげなければいけないと思いました。

永藤 航空会社は、取材を妨害してきたのですか。

山崎 あの会社は、あれだけのことをして、反省もしないで「組合側にたった一方的なでっちあげの小説だ」という怪文書を流し、一部のマスコミが掲載しています。どこまでも低次元な会社で怒りを通りこして今はあきれはてています。

永藤 そういう航空会社の対応では、取材にもたいへんな苦労があったのではないでしょうか。

◆今でも夢でうなされる地をはうような取材

山崎 最初、その航空会社の各職場を取材してから、それぞれの部署の担当役員のお話しをうかがいたいと申し入れますと、広報部長から「役員には責任があるから会わせられません」と突っぱねられました。

それで取材は、その航空会社のOBの良心派と社内にいる良心派の協力で進めることになり、地をはうような取材となりました。とくに社内の人は本当によく協力してくださいました。もし私とコンタクトをとっていることが会社にわかると、進退にまでかかわるかもしれません。

それから、航空会社ひとつにしても、整備、パイロット、運航、営業、計画等々と、職種は多岐にわたっていますからこの作品の取材はたいへんでした。『大地の子』の取材もたいへんだったのですが、あのときは広い大地の中でここという場所を見つければ、あとはずっとそこを掘り下げていけばよかったのです。でも今回は多方面にわたっていたので、今でも夢でうなされるのは、原稿を書いている姿ではなくて、取材しているときなんです。

もう一つの取材の苦労は、名誉毀損で訴えられないようにするために、神経を尖らせて細心の注意をし、業者の納品書や領収書なども全部コピーして持っていなければいけなかったことです。小説を書くエネルギーもたいへんでしたが、本来なら不必要なエネルギーも消費しました。

◆声なき声に支えられた『御巣鷹山篇』

永藤 私たち全運輸も「空の安全」を守るために様々な運動をくりひろげています。私は一昨年まで沖縄で航空管制の仕事をしていました。沖縄の空域は米軍がわがもの顔で管制をにぎっていて、民間機の飛行が制限され、安全上問題があります。沖縄支部は、そういう問題を改善しようとがんばっています。また、航空会社の労働組合の仲間とも協力して、ニアミスや、事故の問題など様々な「空の安全」を守るための取り組みをすすめています。実際の航空機事故をあつかった『御巣鷹山篇』は、私たちにとって特別の感慨があります。この巻に込められた思いをお聞かせください。

山崎 出版社の話では、『御巣鷹山篇』を先にお読みになって、こんな事故をおこす会社はどんなところかと『アフリカ篇』を読む、それから事故後どういう改善をしてくれたかということで『会長室篇』を読まれる読者が多いそうです。

『御巣鷹山篇』では、やはりご遺族の取材がいちばんつらかったですね。ご遺族の方には「せっかく忘れようとしているのに、心を切り裂くようなことはやめてほしい」と言われ、「遺族の悲しみは遺族にしかわかりませんよ」と、取材に応じていただけなかったのですが、何度もお願いしてようやく応じていただけるようになりました。

多くのご遺族の話をうかがえても、520人のご遺族のすべてを書けませんので、最後のお遍路になって巡礼に旅立つ老人の姿にご遺族の心を凝集させていただきました。じつは、あのお遍路姿のご遺族のその後について、読者からの問い合わせが多いのですが、あれは、創作なんです。読者の方から「あのお遍路姿に〝仏の顔〟を見た」という、もったいないお言葉をいただきました。作者として、これほどありがたいことはありませんでしたね。

心に残ったのは、墜落する機内で妻子に書きのこした河口博次さんの遺書です。家族に対する深い愛情と人間の尊厳に満ちた言葉を、あの状況の中で書き残したことに感銘しました。じつは奥様にお願いして手帳を見せていただきました。横書きにぐっと大きく書いた上下左右に揺れている文字を見たときには涙が止まらなかったですね。

それと遺体検視の取材もたいへんでしたが、群馬県の医師会と歯科医師会の先生方が協力してくださって、無惨な遺体検視の実相を書くことができました。未公開の写真を見せていただきましたが、『白い巨塔』の取材のときに見た手術や解剖の比ではありませんでしたね。

永藤 事故原因についても、丹念に取材されていますね。

山崎 分厚い『事故調査報告書』も全部読んで、報告書を書かれた先生方にもお話をうかがい、ボーイング社にも取材に行きました。ボーイング社には、「すでに国家間の話し合いによって、すべて終わっている問題に、なぜあなたがこだわるのか」と聞かれました。「国民感情としては、これだけの大事故を起こして、責任者が出ない、だれも罰を受けない、そんなことは納得できない。私は作家として、読者という国民を代表して聞いているのです」と言いましたが、答えませんでしたね。

事故機の隔壁を修理した作業員の名前もわかっていますが、もう会社にはいないと言うだけでした。あれだけの事故に対する贖罪の念はまったくありませんね。極論を言ってしまえば、広島で一発の原爆により20万人を殺したボーイング社ですから、贖罪の念はないのは当然なのかも知れません。私は恩地さんほど忍耐強い人間ではないですから、ボーイング社のあまりの対応にもう投げ出したくなりました。こんな取材の困難にあうたび、何度も挫折しそうになりましたが、やはり支えてくださったのはご遺族と520人の声なき声でした。本当に無念な思いで亡くなられたと思います。東京・大阪間の便、あれは私もいつも乗っている便ですもの。あんなところで誰も死ぬとは思わなかったことでしょう。河口さんの遺書にも「本当に残念だ」と書いてありますね。

◆なくしたい政官財ゆ着 不毛地帯の日本を警告したい

戸田 私たちは国家公務員の労働組合として、特権官僚の天下りや企業団体献金などを禁止して政官財のゆ着をなくすことが、本当の行政改革の大きな課題の一つだと主張して取り組みを進めています。最後の『会長室篇』では、航空会社をめぐる政官財のおぞましいゆ着・腐敗が描かれていて、私たちも大蔵官僚の腐敗をまのあたりにしているだけに、本当に腹立たしい限りです。この『会長室篇』に込められた思いをお聞かせください。

山崎 「カネ、カネ、モノ、モノといって、日本はいま精神的不毛地帯になりつつあることを警告したい」と、私が『不毛地帯』という作品で書いたのは21年前です。

ところが、『会長室篇』を書いていて、21年前と日本は何も変わっていないと思い、ゾッとして、不気味な恐ろしさを感じました。それでも、私は警告し続けたいと思います。

私は戦中派です。原稿に向かうとき、私の心にあるのは学徒動員のことです。男子は特攻機に乗って雲の向こうに死んでいき、私たち女子学生は全員、大学2年で軍需工場へ動員されました。そして、飛行機工場に動員された友人はB29に爆撃されて死亡しました。そのなかで生き残ったものとして、なまなかな生き方はできない。なまなかなものは書けないという思いがいつもあります。

寂しいのは使命感を持った友人が少なくなっていくことですね。『華麗なる一族』など私の作品を映画化してくださった山本薩夫監督が生きてらっしゃったら、『沈まぬ太陽』も映画にしてくださったのではないかと思いますね。

◆まともな労働組合に光あて、たたかう労働者を勇気づける

戸田 私たち労働組合でがんばっている仲間は、『沈まぬ太陽』で「空の安全」を願い労働者や国民のためにたたかうまともな労働組合の姿に光をあてていただいたことで、たいへんはげまされています。

山崎 今回の作品には、労働組合でがんばられている方からお手紙をたくさんいただきました。その中の一つで、涙が出るぐらいうれしかったのは、「『沈まぬ太陽』を読む前と後で私は確かに変わった。何が変わったかというと、勇気を持つことができた」と書いていただいたことです。また別の労働組合の方からのお手紙には、「私たちが一生懸命がんばっているのをわかってくれる作家もいるのだなとうれしくなった」とありました。リストラにあわれた方からも「恩地さんのあれだけの信念と不屈な精神に勇気づけられた」とありました。

一方、会社といっしょになって、まともな労働組合をつぶそうとする第二組合の方は、私の頭では考えられなかった組合でした。組合幹部が組合員を〝搾取〟するなんて考えられませんでした。私は三池炭坑でのたたかいなどで労働組合は労働者のためにたたかうものだと思っていましたからね。そういう意味でも、労働者のために、まともな労働組合にがんばっていただきたいと思います。

◆ただすべきことただし、国の行政をよくして

戸田 最後に、私たち国家公務員労働者へのメッセージをお願いします。

山崎 私の座右の銘としているゲーテの言葉をおくります。

「金銭を失うこと。それはまた働いて蓄えればよい。

名誉を失うこと。名誉を挽回すれば、世の人は見直してくれるであろう。

勇気を失うこと。それはこの世に生まれてこなかった方がよかったであろう」

なんときびしい言葉でしょうか。どんなに正しいことを考えても、それを実践に移すのは勇気なんです。この言葉を互いに肝に銘じていきましょう。

たいへんな時代ですが、沈まぬ太陽を心に持って、ただすべきことはただして国の行政をよくしていってください。

永藤・戸田 長い時間、ありがとうございました。

🔷🔷クローズアップ現代=小説に命を刻んだ 山崎豊子 最期の日々

13年11月19日放送

山崎豊子さんを突き動かしていたものとは、何だったのか。

今年(2013年)9月、88歳で亡くなった作家・山崎豊子さん。

時代や社会を鋭く切り取る大作を、世に問い続けてきました。

ドラマ『不毛地帯』より

“11年間も重労働を強いられた人間の苦しみが分かるか!”

累計3,600万部。

ほとんどの作品が映像化され、幅広い世代の支持を集めました。

ドラマ『大地の子』より

“私は、この大地の子です。”

今回、創作の舞台裏に、初めてカメラを入れることを許されました。

重厚な作品を支えていた、膨大な資料や取材の記録。

そして、貴重な肉声が残されていました。

声 作家 山崎豊子さん

「個人にとって国家とは何か、戦争とは何か問いかける小説を書こうとしました。」

亡くなる間際まで、筆を握っていたという山崎さん。

こだわり続けたテーマは“戦争”でした。

“戦争の時代に生きた私の、書かなければならないという使命感が私を突き動かすのです。”

命を刻み込むように書き続けた作家、山崎豊子。知られざる最期の日々です。

▼遺作『約束の海』 山崎豊子の執念

山崎豊子さんの遺作となった、『約束の海』。

海軍少尉として真珠湾攻撃に加わった父親と、海上自衛官の息子を通して、戦争と平和を今に問いかける物語です。

『約束の海』第1回 山崎豊子著(「週刊新潮」より)

“古びた手紙の束に混じって、黄ばんだ封筒が目についた。

櫻花 散るべき時に 散らしめよ

枝葉に濡るる 今日の悲しみ

戦争のことを一切、語らない父の底知れぬ深い闇のようなものが秘められていることは、想像出来た。”

『約束の海』の編集者、矢代新一郎さんです。

3部構成のうち、第1部の原稿・約500枚を書き上げたのは、亡くなる2週間前だったといいます。

新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「もう一度、今の人たちに戦争を伝えねばならぬという使命があるわけですから…。

(山崎さんは)とにかく、この一行をもっと良くしたい。

この描写をもっと、ちゃんとしたしたものにしたいという気持ちでした。」

山崎豊子 創作の舞台裏

生前、テレビの取材をほとんど受けなかった山崎さん。

今回、初めて自宅の撮影が許されました。

秘書 野上孝子さん

「こちらが書斎でございます。」

60年に及んだ、作家人生。

山崎さんは、起き上がるのが困難になったあとも、この部屋にベッドを持ち込み、原稿に向かっていたといいます。

自宅の2階には、山崎さんが集めた膨大な資料の一部が残されていました。

数々の大作を支えたのは、徹底した取材でした。

医学界のタブーに鋭く切り込んだ『白い巨塔』。

関係者への取材は、100人を超えたといいます。

▼元大本営参謀の生涯を描いた『不毛地帯』では、抑留されていたシベリアにまで足を運びました。

取材に同行するなど、50年にわたって山崎さんの執筆を支えてきた、秘書の野上孝子さんです。

山崎さんが最もこだわったテーマは、“戦争”だったといいます。

太平洋戦争が開戦したのは、山崎さんが女学校に通っていた17歳の時。

軍需工場に動員されました。

工場を狙った空襲で、命を落とした友人もいたといいます。

戦争に突き進んだ国家によって、奪われた青春。

山崎さんは終生、その不条理を忘れることがありませんでした。

秘書 野上孝子さん

「先の戦争体験者として、自分なりに考えたい。そして、それが小説という形で世に問いたい。それがどんなに非難を浴びようが、どうされようが、それは私の主張なんだから、一人の国民の主張なんだから。ともかく、山崎豊子から戦争を抜きさることはできないです。」

▼“書くことは使命” 山崎豊子の戦争

山崎さんの戦争作品の頂(いただき)を成すのが、8年の歳月を費やして完成させた『大地の子』です。

NHK『大地の子』 1995年放送より

“おれは、この子だ。”

NHK『大地の子』 1995年放送より

“兄ちゃん!”

NHK『大地の子』 1995年放送より

“あつ子!”

敗戦の混乱の中、旧満州で孤児となった少年は、中国人の養父母に引き取られ、大切に育てられます。

しかし、その出自のために、文化大革命で処罰されるなど、苦難の人生を歩み続けます。

山崎さんの自宅に、作品への思いを語った肉声が残されていました。

声 作家 山崎豊子さん

「中国大陸のそこここで、自分が日本人であることも分からず、小学校さえ行かせてもらえず、牛馬のごとく酷使されているのが本当の戦争孤児ですよ、と。

私はこれまで、いろいろな取材をしましたが、泣きながら取材をしたのは初めてです。」

山崎さんが『大地の子』の取材を始めたのは、1984年。

国交が回復して、10年余り。

残留孤児の実態は、広く知られていませんでした。

山崎さんは当時、中国の指導者だった胡耀邦総書記に三度面会し、取材の許可を取り付けました。

3年をかけて、外国人には開放されていなかった貧しい農村地区を回り、300人以上の孤児から話を聞いたといいます。

声 作家 山崎豊子さん

「敗戦によって、中国に置き去りにされた子どもたちが、その幼い背に大人たちの罪業を一身に背負わされて、小日本鬼子(シアオリーペンクイツ)、日本帝国主義の民といじめられ、耐えてきた事実。

日本の現在の繁栄は、戦争孤児の犠牲の上に成り立っているものであることを知ってほしい。

『大地の子』だけは、私は命を懸けて書いてまいりました。」

「失礼します。」

『大地の子』の創作の過程を物語る、貴重な資料が残されていました。

山崎さんが特にこだわったのは、ラストシーンだったといいます。

文藝春秋 『大地の子』編集者(当時) 平尾隆弘さん

「誰にもお見せしたことないです、編集部の中でも。」

執筆の前に作られた、物語の枠組みを記した進行表。

どうすれば、読者の心を揺さぶるラストシーンになるのか。

構想を練り直すたびに、何度も修正されていました。

国家のはざまで生きることを強いられた主人公・陸一心に、山崎さんは、ある決意を語らせて小説を終えました。

『大地の子』 文藝春秋 刊

“日本へ帰って日本人として生きるべきか、このまま中国に留まって(とどまって)中国人として生きぬくべきか。

一心は戸惑い、思い乱れた。

一心の両眼から涙が放(ほう)り落ち、父の顔を見詰めた。

「大地の子……」

山頂から吹き渡ってくる風に、語尾がかき消された。

松本は訝(いぶか)しげに一心を見返した。

「私は、この大地の子です。」”

小説に命を刻んだ 山崎豊子 最期の日々

この作品で、国民的作家の地位を不動のものにした山崎さん。

しかし、全身を襲う原因不明の痛みに苦しめられるようになっていきます。

外務省の機密漏えい事件を描いた、84歳の時の作品『運命の人』で筆を置くことを考えたという山崎さん。

それでも、日本を取り巻く国際情勢の変化を感じ、再び執筆を決意します。

▼遺作となった、『約束の海』。

主人公のモデルとされるのは、海軍少尉だった酒巻和男さんです。

真珠湾攻撃に特殊潜航艇で出撃し、太平洋戦争で、最初の日本人捕虜となった人物でした。

山崎さんは、この人物を通して、戦争とは何か、平和とは何かを再び問おうとしたのです。

取材を始めたのは、3年前。

外出が難しくなっていた山崎さんは、秘書や編集者に取材を託しました。

質問リストを渡し、取材の一部始終をビデオカメラで撮影させました。

取材を受けた1人、酒巻さんの弟・松原伸夫さんです。

当時、大本営は真珠湾に出撃し、戦死した同僚は、軍神としてたたえる一方で、捕虜となった兄の存在は極秘にしたといいます。

酒巻さんの弟 松原伸夫さん

「捕虜となるということは、一番大きい恥。

戦争始まるまではされたことですからね、それは大きいですよ。

(山崎さんだったら)ひょっとしたら、まだ隠されていた分野も追求して、我々が知らないことも出てくるかもわからない。

それが正しく後々の人に、もし知らされるとしたら、これは大変な大きな意義のあることですからね。」

取材は、海外にも及びました。

アメリカ公文書館の極秘資料から、捕虜時代に酒巻さんが詠んだ短歌も発見し、作品に盛り込みました。

新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「旧オークランド駅です。」

酒巻さんが収容所に連行された際に使われた駅。

山崎さんは、現場の空気も切り取ってほしいと依頼していたといいます。

新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「このベンチは、当時のベンチだそうですから、ひょっとして座ったかもしれません。」

撮影した映像は、DVD200枚余りになりました。

▼新潮社 『約束の海』編集者 矢代新一郎さん

「もう先生、これは、そこでいいじゃないですかと、ちょっと言いたくなる。

もう十分できている。

さらに、もう一度も二度も取材して、もっと細かくしなくても、もっとどんどん先に行きましょうよ、という声があるんですけれども、やはり先生は、そこはそうは思わないんですよね。」

山崎さんが最後までこだわったのが、作品に現代性をどう持たせるかでした。

捕虜となった海軍少尉だけでなく、その息子を海上自衛官として登場させることで、過去の戦争と現代を交錯させようとしたのです。

「『わが想い』を語る」(週刊新潮8月15-22日号より)

“戦争という悲劇を二度と起こしてはいけないという気持ちのもと、この人物に行き着きましたが、彼だけの話では、昔話になりかねません。

テーマが“戦争と平和”で、なお現在の日本にも通じるものとなると……、はたと行き詰まり、長い間、悩み続けました。

一言一句を確かめながら、暗中模索の日々です。”

しかし、病魔は、山崎さんから万年筆を握る力を奪います。

それでも、鉛筆。

最後は、筆ペンに持ち替え、執筆を続けました。

秘書 野上孝子さん

「書きたい、書かねばならないことは、私にはいっぱいあるんだっていうことで、こらえていたとは思うんですけれども、やっている姿っていうのは、見ていて、とてもつらい。

本当に刻むような…涙が出てきそうですけど、刻むように原稿用紙に向かっていました。」

国家、そして戦争。

あらがうことのできないものと対峙(たいじ)し続けた作家、山崎豊子。

命を刻み込んだ作品は、私たちの未来を照らしています。

山崎豊子 創作の秘密

ゲスト平尾隆弘さん(文藝春秋社長)

▼山崎さんとの出会いは?

文藝春秋で『大地の子』の連載が始まる時なので、1987年の4月だったと思いますが、浜寺のおうちにうかがいまして、開口一番、先生がですね、私は1つの長編小説に、6年か7年かけてる。

で、この作品が失敗したら、その6年か7年がパーや、とおっしゃったんですね。

その“パーや”というのが、よく覚えているんですけれども。

(大阪の方ですものね)

それで、よろしゅうたのんますわと言われまして、実際、長編小説『大地の子』の連載中も、先生は短編小説一編もお書きにならない。

エッセーも、『大地の子』関連のもの以外は、一切お書きにならない。

講演も対談もされない。

こういう作家の方は、やっぱり、いないんではないかと思いましたね。

実際、先生は、私は作家ばかだっておっしゃってたんですけど、作家ばかだっていう意味が、表面は、私は家事も苦手だし、趣味も少ないし、とりえがないんだっていう感じでおっしゃってるんですが、実はそこには、もうこれまでのすべての人生の時間、それからすべての経験、あるいは持てるかぎりの情熱を1つの長編小説に全部注ぎ込むんだっていう、強烈な自負があったと思います。

▼『大地の子』の編集で最も印象に残っていることは?

とにかく先生は、作品ごとに自分の作品を自分が超えるっていうか、自分が自分を超えていくっていう意志が、すごく強くおありになったんですね。

ですから、『大地の子』の場合も、戦争のこの日中の全体を書きたいというお気持ちがすごく強くて、大体のストーリーはできているんですけれども、特に『大地の子』の場合は、残留孤児っていう言い方も、先生、お嫌いで、残留孤児って言うと、自分の意思で残ったみたいだから、戦争孤児っておっしゃってましたけど、陸一心は、ある意味ではエリートで、いい養父母に恵まれて、大学も出てっていう、その一方で、全く学校にも行けないで、牛馬のごとく、こき使われて、それで、もう何も字も読めないで、貧しいままに死んでいった、そういう戦争孤児もいるという、この2つを同時に書かないと。

で、これがきょうだいになって、あつ子という、これを絶対に書かないかぎり、1つの作品として全体にならないと。

そういうことがたくさんありまして、戦争を書きたいし、戦争を過去の物語じゃなくて、現代のことも書きたい。

それから家族の物語、企業の物語、これ、全部総合して、それで作品は前の作品を越えていくんだって、そういう作品ごとに、そういう思いがおありになったんじゃないかと思います。

(真実に近づきたい、知りたいという気持ちが本当に強く、信念とも言えるほどの気持ちがあったんですね)

強烈にありましたね。

先生、本当に取材をされるんですけれども、例えば、こういう工程表っていう、進行表っていうのがあるんですけど、これは全体の構成を、みんなで考えるんですね。

全体を、まず事実を集めるんですけれども、ここの場面に関しての、また事実を取材してくれないかって言うんです。

だから逆ですよね。

その事実と、それから、それをキャッチするのは想像力、イマジネーションですから、その往復運動が自分の小説だっていう。

いつも、その往復運動を繰り返しているというところがあったと思いますね。

(真実に近づけば近づくほど、手法としてはドキュメンタリー、ノンフィクションという手法もあったと思うが、山崎さんがフィクション、小説という手法を取ったことについては?)

それは、ノンフィクションの場合だと、ノンフィクション、事実をいっぱい拾ってきて、そこから浮かび上がってくるものを構成するということですけど、先生の場合は、イマジネーションからできた章に対して、思いもかけない事実があるって、やっぱり新聞記者のご出身ということもあると思いますけれども、それをもう1回欲しいという。

それは想像力、イマジネーションを超える事実ってものがあるという、やっぱり、お考えがあったと思うんですね。

それをキャッチするのは、やっぱりイマジネーションですよね。

ですから、その往復運動っていうのは、そういうことだと。

それが全体を構成していくんだ、っていう感じだったんじゃないかと思いますけれどもね。

(その真実に近づくために、平尾さんも夜中にたくさん電話を受けたそうですね)

この時ね、この場面でね、陸一心がこうなってるからね、さあ、陸一心はどうする?って私に聞いてくる。

そう言われても…みたいな感じで、電話を受けたりしたこともありますけどね。

(作品に没頭して、真実に近づき、人間ドラマを重ねることで、作品を積み上げていった?)

そうですね。

▼山崎さんが読者に伝えたかったメッセージとは?

先生は、作品にすべてを込めてるとおっしゃってるから、私も、その作品の断片について、あれこれ自分が言うよりも、先生と同じように、残された長編小説、小説を繰り返し読んで、自分のメッセージを受け取ってほしい。

それは全体ですから、いろんな形で読者が受け取っていただけると思っています。

🔴憲法とたたかいのブログトップhttps://blog456142164.wordpress.com/2018/11/29/憲法とたたかいのblogトップ/