◆◆独立プロなどの監督たちの映画の世界=亀井文夫・新藤兼人・家城巳代治・浦山桐郎・神山征二郎ほか(山本薩夫・今井正は別ページ)

憲法とたたかいのブログトップ

【このページの目次】

◆亀井文夫

◆新藤兼人

◆家城巳代治

◆浦山桐郎(独立プロではない)

◆神山征二郎

◆脚本家・橋本忍

────────────────────────

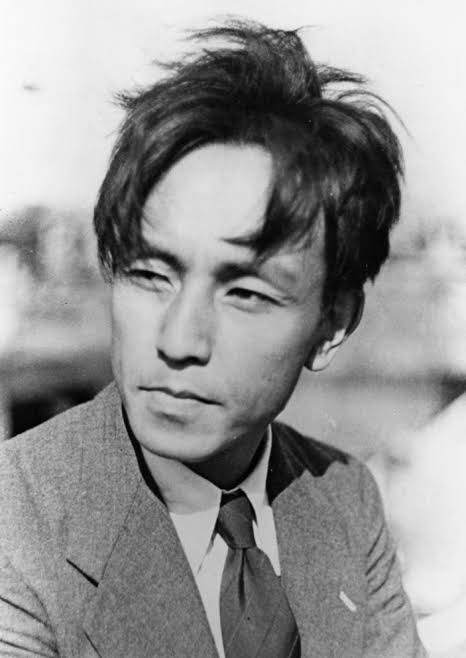

🔵亀井文夫 かめいふみお

(1908―1987)

────────────────────────

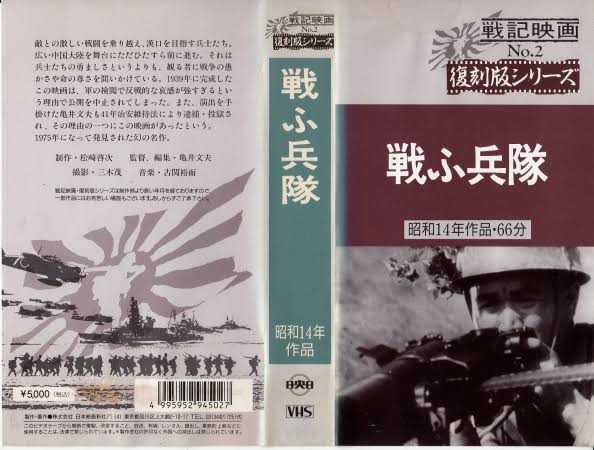

★★映画=戦ふ兵隊(1939亀井編集)60m

★★日本の悲劇・なぜ戦争が起きたのか(1946)(日映ニュースから亀井編集)38m

★★映画=世界は恐怖する死の灰の正体90m

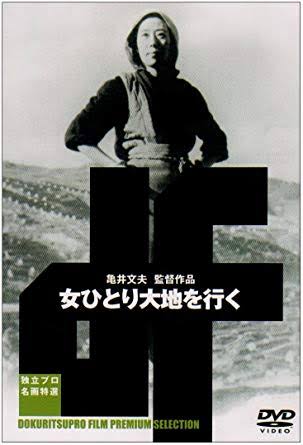

★★映画=女ひとり大地を行く

https://drive.google.com/open?id=1dgjwhJY1Ue3eZLci6XdtXxgThx7s1Ijy

(以下ムービーウォーカーより引用)

炭勞北海道支部とキヌタプロとの共同製作になるもので、脚本決定稿は「原爆の子」の新藤兼人が書き、「母なれば女なれば」の亀井文夫が監督した。撮影は仲沢半次郎。出演者は「満月三十石船」の山田五十鈴に「母のない子と子のない母と」の宇野重吉、それに岸旗江(「満月三十石船」)、北林谷栄、桜井良子、神田隆など。

ストーリー

昭和七年冬、秋田県横手在の農夫山田喜作は生活苦のため妻サヨと二人の子を残して北海道の炭鉱に行った。しかし炭坑の生活があまりに苦しく、彼は脱走した。仕送りを断たれたサヨが子供をつれて炭鉱へ行くと喜作は爆発で死んだと知らされ、彼女は女坑夫としてそこに居着くことになった。折から始まった戦争で彼女に好意をもつ金子も戦死した。戦争が終わると炭鉱は明るく刷新されサヨは選炭婦となり、長男喜一も大きくなって坑夫として働いていたが、仕事を嫌う彼は看護婦文子と駆け落ちし豫備隊に入った。東京に出ていた二男喜代二も母の許に帰り坑夫となり、若い選炭婦孝子と親しくなったが、その父河村は組合を脱落して行った。挑戦の戦争が始まってからのある日、十八年前の爆発で死んだ人の骨が坑内から出、それを見たサヨは卒倒した。急に気の弱くなったサヨが喜一を探して千歳町に行くと彼は逃げてしまった。一方、炭鉱では新しい増産方式をめぐって組合と会社が対立し争議は次第に大きくなっていたが、その頃中国から秋田に帰った喜作は妻子を尋ねて炭坑にやってき、争議に加わる中に自分の子とは露知らず喜代二と親しくなった。何者かによって坑内の排水ポンプを動かす送電線が切られ喜代二に疑いがかかったが、それは会社の命で河村がやったことと判った。孝子により一切の真相が公表され、喜一も改心して母の許に戻り、サヨと喜作の再開の日もきた。

🔵 ETV8 シリーズドキュメンタリーを読む~亀井文夫の映画から~ 第二回 1993.7.15 (2) http://m.pandora.tv/?c=view&ch_userid=keiko6216&prgid=62136263&cate=01

◆亀井文夫と日本ドキュメントフィルム(亀井文夫の作品の全て紹介)

http://www.geocities.jp/japandocumentfilm/sakuhin.html

◆◆亀井文夫(Wiki)

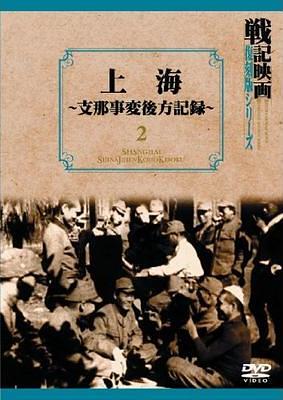

記録映画監督。福島県生まれ。1928年(昭和3)レニングラード映画学校留学後、33年東宝の前身PCLに入社。『上海(シャンハイ)』(1938)で日中戦争の戦勝ではなく戦禍を編集して物議を醸し、さらに『戦ふ兵隊』(1939)では戦争の困苦に肉迫して軍部から上映禁止処分を受ける。『小林一茶(いっさ)』(1941)ののち、治安維持法により逮捕され、演出家資格を抹消された唯一の抵抗映画人となる。第二次世界大戦後東宝に復帰。山本薩夫(さつお)と共同監督の『戦争と平和』(1947)など劇映画もつくったが、東宝争議で追われた。1954年(昭和29)独立プロを創立し、原爆記録映画『生きていてよかった』(1956)、反基地闘争の『流血の記録 砂川』(1957)などを発表。[佐伯知紀]

◆監督作品一覧

上海(1938)

北京(1938)

戦ふ兵隊(1939)

信濃風土記より 小林一茶(1941)

戦争と平和(1947)

女の一生(1949)

無頼漢長兵衛(1949)

母なれば女なれば(1952)

女ひとり大地を行く(1953)

生きていてよかった(1956)

流血の記録 砂川(1957)

世界は恐怖する 死の灰の正体(1957)

人間みな兄弟(1960)

みんな生きなければならない ヒト・ムシ・トリ…農事民俗館(1984)

生物みなトモダチ・パート2 教育篇 トリ・ムシ・サカナの子守歌(1987)

◆◆“日本“が封印した反戦映画 ― 亀井文夫監督が挑んだ日本のタブーとは?

https://a.excite.co.jp/News/odd/20150811/Tocana_201508_post_6817.htmlから引用

現在、ほとんどの商業映画が、映倫(映画倫理委員会)の審査を通過してから劇場で公開されている。だが、戦時中は強権を持つ内務省の検閲、敗戦後はGHQ(連合国軍総司令部)の検閲により、国策に反する作品の制作・上映は許可されなかった。その代表作が記録映画の巨匠・亀井文夫が監督した『戦ふ兵隊』(39年)と『日本の悲劇』(46年)であり、両作品は戦後数十年に渡って封印されていた。

1908年、現在の福島県南相馬市である原町で生を受けた亀井は、1929年にソビエト美術を学ぶためソ連に渡る。しかし、ソビエト映画を鑑賞後、強い感銘を受けた亀井は、レニングラード映画技術専門学校の聴講生となり、映画の道へと方向転換する。帰国した亀井は1933年に東宝の前身・写真化学研究所に入社し、1935年に『姿なき姿』で監督デビューを果たす。これは東京電燈(日本初の電力会社)50周年記念のPR作品だったが、北国での労働の過酷さを強調するために撮影した、作業員が雪崩で犠牲になるシーンを巡りスポンサーと揉める。デビュー作にして早くも、上から睨まれる作家性(笑)の片鱗が窺える。

そして日中戦争下の1939年、亀井は戦意高揚を期待する陸軍省の後援で『戦ふ兵隊』を制作。作品は自ら戦地に赴いた武漢での従軍記録で、ナレーションを用いず字幕を使用した手法に味がある。だが、体制に迎合しない亀井は、日の丸を振って万歳三唱するばかりが能じゃないと、戦争の悲惨さをリアルに描いてしまう。激しく炎上する敵国の農家、暗鬱な表情を浮かべ途方に暮れる老人や子供たち。そして置き去りにされ死んでいく病気の馬から道端に生えた野草まで、戦場に存在する敵も味方もないすべての生き物を公平に「記録」したのだ。

さらに、日本軍の優勢を伝えるでもなく、作品に登場する日本兵といえば、劣悪な衛生環境から腹を壊して唸っている者や、粗末な食事に文句を付けている者などであった。作品内で聞こえる大砲の轟音や銃撃音はすべて現実のもので、亀井は実弾が飛び交う中で撮り続けたのだが、「共産主義者による新しい形の反戦的芸術」、「『戦ふ兵隊』どころか『疲れた兵隊』だ」と軍部で問題視された。私は『進撃の巨人』序盤の調査兵団が戦闘から引き上げてくるシーンで、悲壮感漂う疲弊しきった兵士達を見るたび、この『戦ふ兵隊』を連想してしまう。亀井が命懸けで撮った作品は、無念にもネガは処分、上映も中止となってしまった。

ちなみに、東宝が自主的にお蔵入りさせたという説もある。幹部の作戦会議シーンは、実際の現場を映したものではなく、兵士たちにわざわざ演技してもらった。これは表面化すれば「軍人を役者代わりに使った」として制裁を免れず、戦意高揚に反する内容もあって検閲は通らないと判断したというのだ。

この作品の影響もあり、1941年に亀井は映画人として歴史上唯一、治安維持法違反で検挙され投獄、演出家の資格を一時抹消された。社会主義の反戦主義者というレッテルを貼られたのだ。

亀井は1年留置所に入れられ、釈放。しかし起訴猶予で保護観察されていた。その後、戦争は終わり、監督業に復帰。1946年には、満州事変から太平洋戦争までのニュース映像を編集して、日本の侵略行為と天皇の戦争責任を追及した復帰作『日本の悲劇』を公開した。しかし、この作品も上映中止に追い込まれてしまう。当初はGHQの検閲を通過して公開されたのだが、昭和天皇が軍服姿から背広姿にオーバーラップして変わる映像で戦争責任を表現したシーンがタブーに抵触したのか、激怒した吉田茂首相が米軍高官に訴え、GHQの再検閲でフィルムは没収、公開1週間後に上映許可が取り消された。

その後亀井は、「文化は暴力では破壊されない」と言い残して東宝を去り、50年代以降は記録映画専門のプロダクション・日本ドキュメントフィルムを立ち上げ、差別・反核・反戦などをテーマにした社会派ドキュメンタリーに取り組んでいく(1987年没)。

両作品は、その後フィルムが見つかりDVDが発売されるまでに至った。ただし1975年にポジフィルムが発見された『戦ふ兵隊』は、全編80分のうち現存する66分の編集版だ。しかしそれでも十分、亀井監督が作品に込めたテーマは伝わることだろう。

(文=天野ミチヒロ)

────────────────────────

🔵新藤兼人 しんどうかねと

────────────────────────

★新藤兼人逝く6m

★山田洋次監督、新藤兼人監督の訃報コメント3m

★★新藤兼人95歳人生との格闘果てず95m

★★乙羽信子の俳優人生52m

★★原爆の子(1952)95m

または

★★ひろしま(1953)103m

https://m.youtube.com/watch?v=mJOdYyrdiQk

(新藤監督の作品ではないが、「原爆の子」の影響のもとに日教組中心に製作された。)

🔵ETV映画・ひろしまの歴史58m

★★第五福竜丸105m

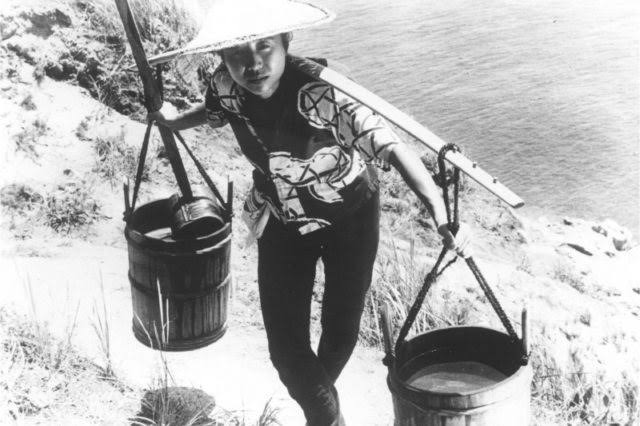

★★裸の島(1960)

★★鬼婆(1964)100m

https://m.youtube.com/watch?v=EIfdwHPAjBw

★★縮図=貧しさゆえに人生の裏街道歩んだ女性の半生130m

★★映画=海軍(新藤兼人監督)

★★どぶ

http://sp.nicovideo.jp/watch/sm21888894

★★生きたい(老いの生き方)120m

◆◆新藤兼人

(1912―2012)

(小学館百科全書)

映画監督、シナリオ作家。明治45年4月22日、広島県佐伯(さえき)郡石内村(現、広島市佐伯区五日市(いつかいち)町石内)に生まれる。1934年(昭和9)に京都の新興キネマの現像場に入り、情報局のシナリオ募集に入選してシナリオ作家になる。1947年(昭和22)に『安城家の舞踏会』を書いてから活躍を始めた。1950年に製作の自主性を求めて独立プロ近代映画協会を設立。『愛妻物語』(1951)で監督デビューした。1952年に原爆の被害を本格的に描いた最初の劇映画である『原爆の子』を脚本監督で発表した。独立プロの経営の苦しさのため超低予算でつくった『裸の島』が、1960年のモスクワ映画祭でグランプリを得て世界的に売れた。『縮図』(1953)、『母』(1963)、『裸の十九才』(1970)、『竹山ひとり旅』(1977)、そして98歳でつくった『一枚のハガキ』(2010)など。農民や社会の下層で生きる人々を描いた作品と原爆を告発する作品に優れたものが多い。

練達の職人的技術でシナリオは多様なジャンルを書き分けたが、自分の監督作品では、自分を支えてくれた家族や仕事の同僚に対する感謝、軍隊経験への怒り、自分の出自としての農業への愛惜と憂い、郷里広島を通じての原爆への怒り、老いと性など、自分を軸とした家族、職業、地域、国家から世界に至る問題を総合的に描くことのできた、世界に類のない映画作家であった。平成24年5月29日、100歳で亡くなった。2002年(平成14)、文化勲章受章。[佐藤忠男]

◆◆資料 新藤監督作品一覧

◆監督

愛妻物語(1951)

雪崩(1952)

原爆の子(1952)

縮図(1953)

女の一生(1953)

どぶ(1954)

狼(1955)

銀心中(1956)

流離の岸(1956)

女優(1956)

海の野郎ども(1957)

悲しみは女だけに(1958)

第五福竜丸(1959)

花嫁さんは世界一(1959)

らくがき黒板(1959)

裸の島(1960)

人間(1962)

母(1963)

鬼婆(1964)

悪党(1965)

本能(1966)

尖石遺跡(1966)

蓼科の四季(1966)

性の起原(1967)

薮の中の黒猫(1968)

強虫女と弱虫男(1968)

かげろう(1969)

触角(1970)

裸の十九才(1970)

鉄輪(かなわ)(1972)

讃歌(1972)

心(1973)

わが道(1974)

ある映画監督の生涯 溝口健二の記録(1975)

竹山ひとり旅(1977)

絞殺(1979)

三本足のアロー(1980)

北斎漫画(1981)

地平線(1984)

ブラックボード(1986)

落葉樹(1986)

さくら隊散る(1988)

東綺譚(ぼくとうきだん)(1992)

午後の遺言状(1995)

生きたい(1999)

三文役者(2000)

ふくろう(2003)

石内尋常高等小学校 花は散れども(2008)

一枚のハガキ(2010)

◆脚本

南進女性(1940)

汪桃蘭の嘆き(1940)

春星夫人(1941)

猛獣使ひの姉妹(1941)

鍵を握る女(1946)

お光の縁談(1946)

待ちぼうけの女(1946)

女性の勝利(1946)

仮面の街(1947)

処女は真珠の如く(1947)

娘の逆襲(1947)

誘惑(1948)

四人目の淑女(1948)

偉大なるX(1948)

火の薔薇(1948)

噂の男(1948)

幸福の限界(1948)

森の石松(1949)

朱唇いまだ消えず(1949)

四谷怪談(1949)

大都会の顔(1949)

真昼の円舞曲(1949)

殺人鬼(1949)

脱線情熱娘(1949)

お嬢さん乾杯!(1949)

わが恋は燃えぬ(1949)

嫉妬(1949)

春雪(1950)

赤城から来た男(1950)

春の潮(1950)

処女峰(1950)

野性(1950)

七色の花(1950)

戦火の果て(1950)

暁の追跡(1950)

長崎の鐘(1950)

偽れる盛装(1951)

十六夜街道(1951)

東京悲歌(1951)

源氏物語(1951)

愛妻物語(1951)

舞姫(1951)

西城家の饗宴(1951)

情炎の波止場(1951)

上州鴉(1951)

誰が私を裁くのか(1951)

自由学校(1951)

熱砂の白蘭(1951)

阿修羅判官(1951)

原爆の子(1952)

暴力(1952)

西陣の姉妹(1952)

雪崩(1952)

女の一生(1953)

慾望(1953)

縮図(1953)

村八分(1953)

女ひとり大地を行く(1953)

千羽鶴(1953)

若い人たち(1954)

泥だらけの青春(1954)

どぶ(1954)

母なき子(1955)

美女と怪龍(1955)

姉妹(1955)

愛すればこそ(1955)

狼(1955)

十九の花嫁(1955)

銀座の女(1955)

のんき夫婦(1956)

病妻物語 あやに愛しき(1956)

狙われた男(1956)

嫁ぐ日(1956)

うなぎとり(1957)

海の野郎ども(1957)

殺したのは誰だ(1957)

多情佛心(1957)

悲しみは女だけに(1958)

夜の鼓(1958)

一粒の麦(1958)

不敵な男(1958)

真夜中の顔(1958)

夜の素顔(1958)

花嫁さんは世界一(1959)

電話は夕方に鳴る(1959)

その壁を砕け(1959)

第五福竜丸(1959)

大いなる驀進(1960)

素敵な野郎(1960)

国定忠治(1960)

大いなる旅路(1960)

裸の島(1960)

松川事件(1961)

しとやかな獣(1962)

当りや大将(1962)

地獄の刺客(1962)

あの空の果てに星はまたたく(1962)

母(1963)

舞妓と暗殺者(1963)

嘘(1963)

肉体の盛装(1964)

鬼婆(1964)

駿河遊侠伝 賭場荒し(1964)

続・酔いどれ博士(1966)

本能(1966)

酔いどれ博士(1966)

酔いどれ波止場(1966)

性の起原(1967)

強虫女と弱虫男(1968)

薮の中の黒猫(1968)

かげろう(1969)

裸の十九才(1970)

触角(1970)

闇の中の魑魅魍魎(ちみもうりょう)(1971)

激動の昭和史 沖縄決戦(1971)

甘い秘密(1971)

軍旗はためく下に(1972)

混血児リカ(1972)

讃歌(1972)

鉄輪(1972)

心(1973)

混血児リカ ひとりゆくさすらい旅(1973)

混血児リカ ハマぐれ子守唄(1973)

わが道(1974)

ある映画監督の生涯 溝口健二の記録(1975)

昭和枯れすすき(1975)

竹山ひとり旅(1977)

事件(1978)

危険な関係(1978)

絞殺(1979)

配達されない三通の手紙(1979)

地震列島(1980)

遥かなる走路(1980)

北斎漫画(1981)

積木くずし(1983)

地平線(1984)

白い町ヒロシマ(1985)

落葉樹(1986)

ブラックボード(1986)

映画女優(1987)

ハチ公物語(1987)

ドンマイ(1990)

東京交差点(1991)

遠き落日(1992)

午後の遺言状(1995)

宮澤賢治 その愛(1996)

生きたい(1999)

おもちゃ(1999)

三文役者(2000)

大河の一滴(2001)

陸に上った軍艦(2007)

石内尋常高等小学校 花は散れども(2008)

天皇の世紀(2010)

一枚のハガキ(2011)

◆脚色

北極光(1941)

安城家の舞踏會(1947)

結婚(1947)

わが生涯のかゞやける日(1948)

夜明け前(1953)

地の果てまで(1953)

君に捧げし命なりせば(1953)

足摺岬(1954)

銀心中(1956)

赤穂浪士 天の巻・地の巻(1956)

流離の岸(1956)

四十八歳の抵抗(1956)

女優(1956)

地上(1957)

美徳のよろめき(1957)

ひかげの娘(こ)(1957)

倖せは俺等のねがい(1957)

裸の太陽(1958)

禁じられた唇(1958)

氷壁(1958)

からたち日記(1959)

貴族の階段(1959)

才女気質(1959)

路傍の石(1960)

女の坂(1960)

がんばれ!盤嶽(1960)

「挑戦」より 愛と炎と(1961)

女の勲章(1961)

背徳のメス(1961)

熱愛者(1961)

雲がちぎれる時(1961)

献身(1961)

胎動期 私たちは天使じゃない(1961)

爛(ただれ)(1962)

斬る(1962)

鯨神(くじらがみ)(1962)

人間(1962)

裁かれる越前守(1962)

家庭の事情(1962)

青べか物語(1962)

黒蜥蜴(1962)

海軍(1963)

沙羅の門(1964)

卍(まんじ)(1964)

沙羅の門(1964)

傷だらけの山河(1964)

悪党(1965)

清作の妻(1965)

鼠小僧次郎吉(1965)

刺青(1966)

座頭市海を渡る(1966)

けんかえれじい(1966)

限りある日を愛に生きて(1967)

妻二人(1967)

堕落する女(1967)

華岡青洲の妻(1967)

眠れる美女(1968)

鬼の棲む館(1969)

千羽鶴(1969)

さくら隊散る(1988)

東綺譚(1992)

ユキエ(1998)

完全なる飼育(1999)

ふくろう(2004)

『新藤兼人著『新藤兼人の足跡』全6巻(1993~1994・岩波書店) ▽新藤兼人著『新藤兼人・原爆を撮る』(2005・新日本出版社) ▽新藤兼人著『作劇術』(2006・岩波書店) ▽新藤兼人著『シナリオの構成』(2007・雷鳥社) ▽新藤兼人著『生きているかぎり――私の履歴書』(2008・日本経済新聞出版社) ▽新藤兼人著『遺言シナリオ集』(2011・岩波書店) ▽新藤兼人著『シナリオ人生』(岩波新書) ▽新藤兼人著『愛妻記』(文春文庫)』

[参照項目] | 安城家の舞踏会 | 原爆の子 | 独立プロダクション | 日本映画 | 裸の島

────────────────────────

🔵家城巳代治

───────────────────────

★★悲しき口笛(1949、美空ひばり)

★★みんなわが子 制作:全国農村映画協会95m

🔵映画=みんなわが子(学童疎開の記録)98m

(月光原小学校「学童疎開の記録」)

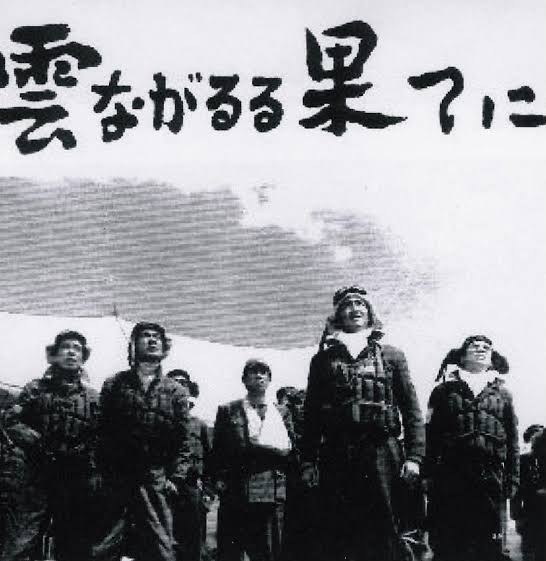

★★映画=雲ながるる果てに100m

家代巳代治監督。鶴田浩二・木村功。

◆◆家城巳代治

(小学館百科全書)

(いえき みよじ、1911年9月10日 – 1976年2月22日)は、日本の映画監督、脚本家。東京都出身。

東京府立三中、弘前高等学校を経て、東京帝国大学文学部を卒業後、1940年に松竹大船へ入社する。『激流』(1944年)以降、『雲ながるる果てに』『ともしび』などの名作映画を残した。1950年に松竹を退社。その後独立プロダクションを支え、社会派の映画監督として活躍する一方、草創期のテレビドラマで演出家としても活躍した。

激流(1944年)

若き日の血は燃えて(1947年)

悲しき口笛(1949年)

花のおもかげ(1950年)

雲ながるる果てに(1953年)

ともしび(1954年)

姉妹(1955年)

胸より胸に(1955年)

こぶしの花の咲くころ(1956年)

異母兄弟(1957年)

裸の太陽(1958年)

素晴らしき娘たち(1959年)

弾丸大将(1960年)

秘密(1960年)

街(1961年)

若者たちの昼と夜(1962年)

みんなわが子(1963年)

路傍の石(1963年)

逃亡(1965年)

ひとりっ子(1969年)

恋は緑の風の中(1974年)

────────────────────────

🔵浦山桐郎 うらやまきりお

────────────────────────

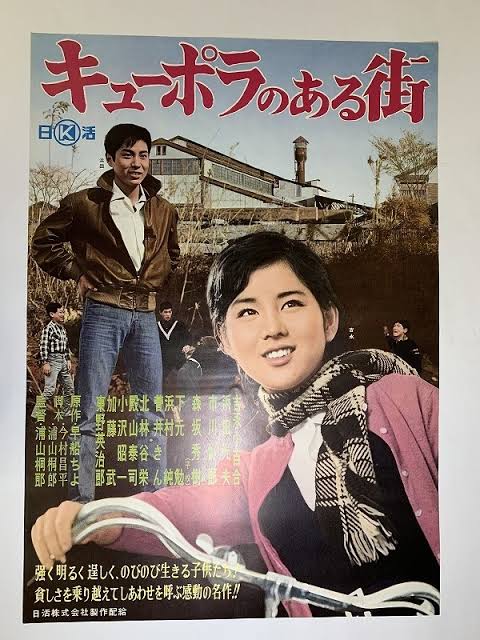

★★キューポラのある街

❶https://drive.google.com/open?id=0B6sgfDBCamz5QzZRV3dTY2h4TGc

❷https://drive.google.com/open?id=0B6sgfDBCamz5Tko5SjYzMzhOTXM

★★未成年・続キューポラのある街(浦山桐郎監督でなく山下孝監督。俳優は同じ)

https://drive.google.com/open?id=1XFXXAwsVPDPy4OsMZppeDnbeUEiMbsWm

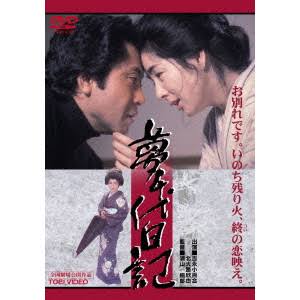

★★夢千代日記(吉永小百合主演。被爆芸者の悲しみ描く)130m

なお「夢千代日記」は映画をベースに以下のNHKドラマでさらに深められた(早坂脚本・深町ディレクター・武満徹音楽など)

★★NHKドラマ・夢千代日記❶追悼・早阪暁ふくむ90m

★★夢千代日記❷❸90m

★★夢千代日記❹❺90m

★★映画=太陽の子・てだのふあ計142m

❶https://m.youtube.com/watch?v=6x3JnROp_Os

❷https://m.youtube.com/watch?v=cj6D1_RUW9w

または

❶http://video.fc2.com/content/201304214633BnBn/

❷http://video.fc2.com/content/20130421kXpPsvGE/

神戸の川崎重工前の東川崎町で大衆食堂を営む沖縄出身の両親とふうちゃん。食堂で交流する人びと。父親のなかに影を落とす悲しい沖縄戦の体験。PTSD。灰谷健次郎原作、浦山桐郎監督の映画。

(テレビドラマ赤旗18.01.20)

◆◆浦山桐郎(Wiki)

兵庫県相生市に生まれる。出産時に母を亡くし、実母の妹が継母になった。高校3年生のときに父が謎の自殺をしたので、母の郷里の名古屋に移る。。旧制姫路中学校(現 兵庫県立姫路西高等学校)を経て、旧制姫路高等学校から名古屋大学文学部仏文学科を卒業。

父は歌人としても有名で、播磨造船(現・IHI)に勤めるかたわら、相生市歌を作詞した。松竹の助監督応募に募集し、筆記試験では高得点をとるが、身体検査でおとされる。この時、大島渚は合格し、山田洋次はおちる。その時の試験官だった鈴木清順に誘われ、日活の入社試験を山田と共に受け、不合格となり、山田は合格する。しかし、山田が松竹に補欠合格したため、日活に補欠合格することができ、1954年に助監督として入社。川島雄三、今村昌平らの監督につく。1962年、早船ちよ原作、吉永小百合主演の『キューポラのある街』で監督デビューする。鋳物の町に暮らす貧しい若者の生き方を描いたこの作品は、日本映画監督協会新人賞、キネマ旬報ベストテン第2位など高い評価を受けた。

1963年には和泉雅子主演の『非行少女』を撮り、モスクワ国際映画祭銀賞を受賞。遠藤周作の原作をもとに実験的演出を試みた『私が棄てた女』を撮ったのち日活を離れ、大竹しのぶのデビュー作となった『青春の門』、『青春の門・自立篇』、テレビドラマ『飢餓海峡』などを演出する。アニメーション『龍の子太郎』、灰谷健次郎原作の『太陽の子 てだのふあ』と子ども向けの作品が続いたのち、1983年には古巣日活(当時にっかつ)のロマンポルノ作品で、木村理恵主演の『暗室』を発表する。吉永小百合主演で『夢千代日記』を完成させた1985年、急性心不全により死去。享年55。

石堂淑朗は葬儀委員長・今村昌平から、生前の浦山の女性遍歴の豊かさから、「今日、どんな女が来るかわからないから、しっかり見張れ」と命じられたとも言われた。

◆監督作品

キューポラのある街(1962年)

非行少女(1963年)

私が棄てた女(1969年)

青春の門(1975年)

青春の門・自立篇(1977年)

龍の子太郎(1979年)

太陽の子 てだのふあ(1980年)

泥の河(1981年)

暗室(1983年)

ふれんず・らぶ(1985年)ビデオ作品

夢千代日記(1985年)

────────────────────────

🔵神山 征二郎 こうやま せいじろう

────────────────────────

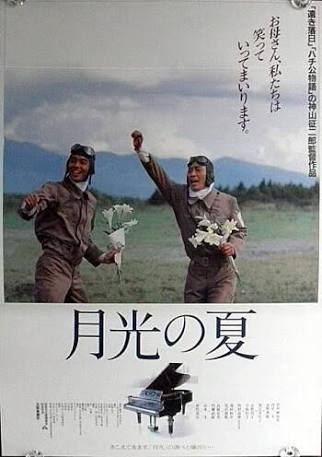

★★映画・月光の夏(ある特攻兵士とピアノの物語)

★★映画=ひめゆりの塔1995年沢口靖子、神山監督120m

http://www.veoh.com/m/watch.php?v=v77433878TdnAJwXW

★★映画=宮沢賢治—その愛120m

(PCの場合全画面表

示で見ると過剰広告減)

★★映画=三たびの海峡

https://drive.google.com/open?id=1ROsXIFFKC0WuCXEJNfcYy2lWWS8X2u0b

(戦時中連行された朝鮮人徴用工の炭鉱での非人間的労働。戦後も朝鮮人労働者と労務との対決が続く)

★★映画=郡上一揆

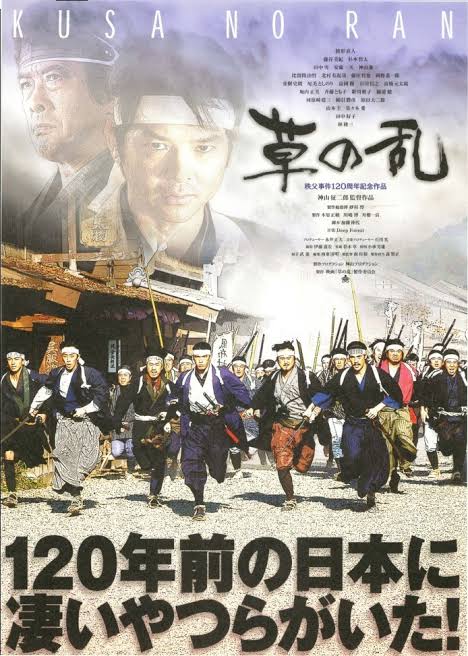

★★映画=草の乱(秩父事件)130m

❶https://m.youtube.com/watch?v=6_yiAFqRH7U

❷https://m.youtube.com/watch?v=2JhlTWlUdXI

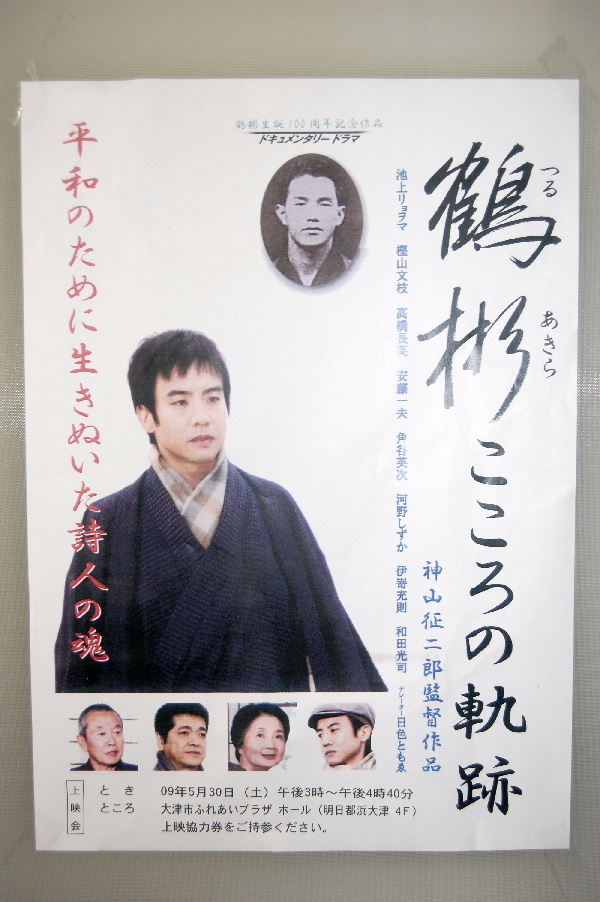

★★鶴彬 つるあきら

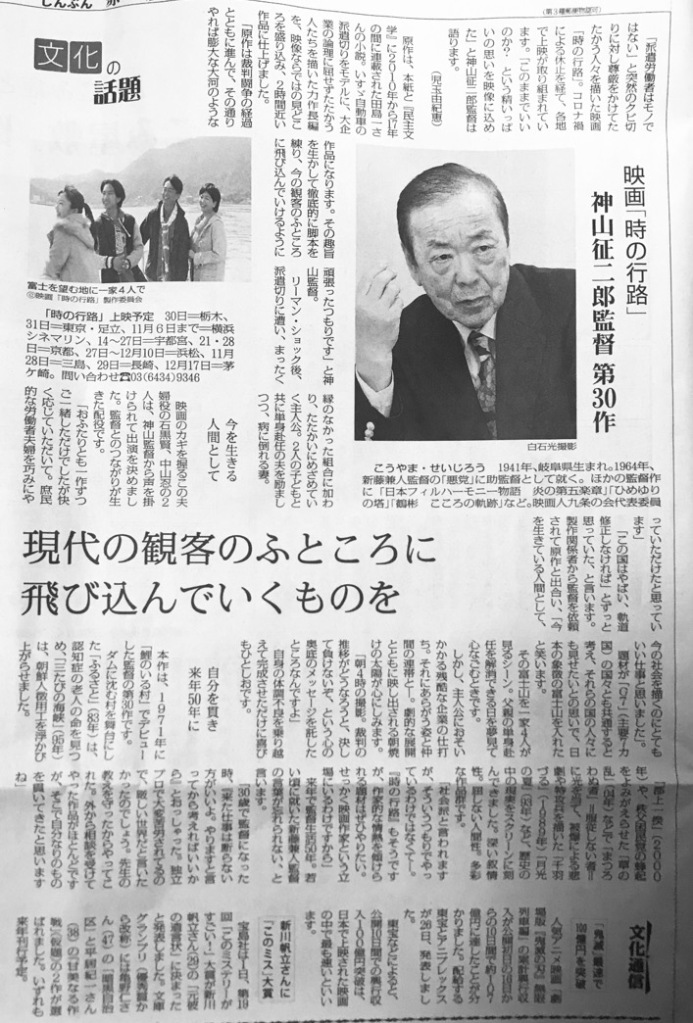

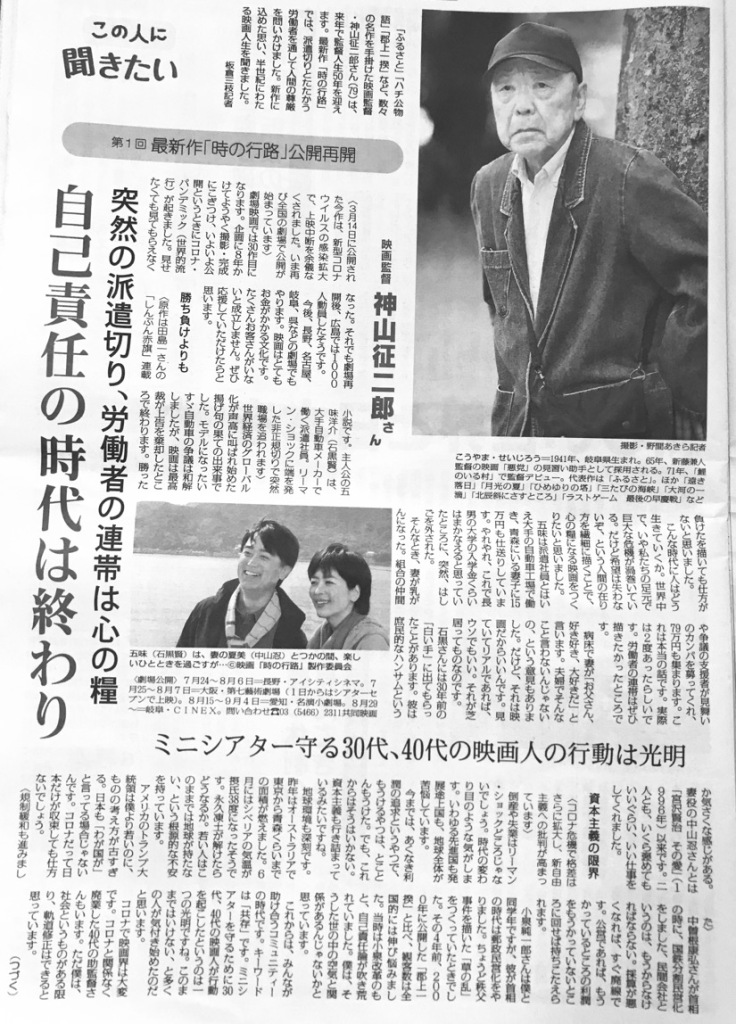

🔵映画「時の行路」神山監督(赤旗20.10.30)

◆◆神山 征二郎

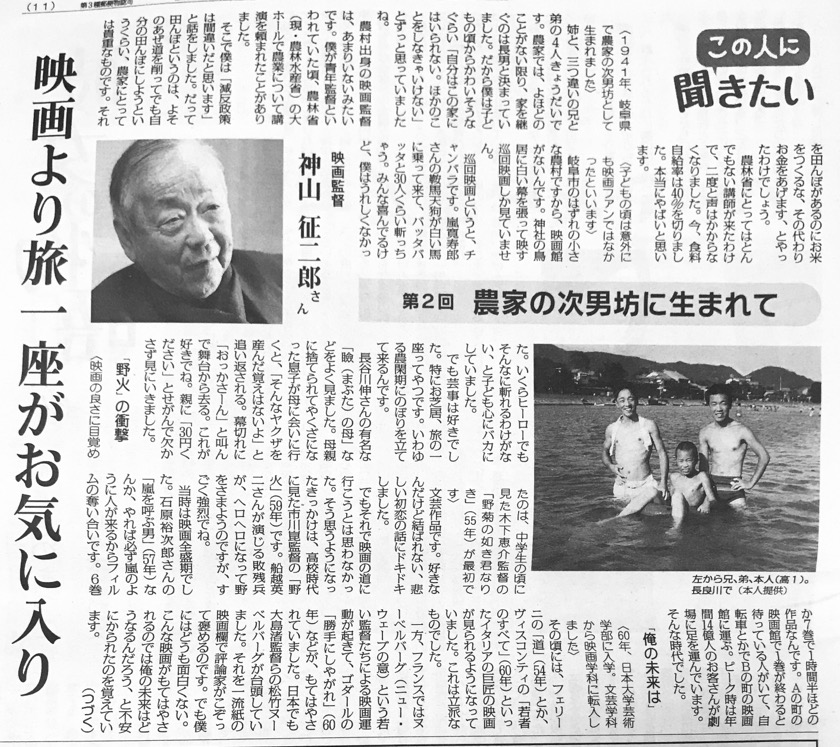

(こうやま せいじろう、1941年7月16日 – )日本の映画監督。岐阜県岐阜市出身。

岐阜県立岐阜北高等学校卒業。日本大学芸術学部映画学科中退後、1963年に新藤兼人監督が主宰する「近代映画協会」に参加する。なお、大学時代の同窓生にアニメーション監督の富野由悠季がいる。

新藤兼人、吉村公三郎、今井正各監督の助手を務めた後、1971年、『鯉のいる村』にて監督デビュー。1976年、『二つのハーモニカ』により日本映画監督協会新人奨励賞受賞。

その後独立し、1983年に『ふるさと』を発表。文化庁優秀映画奨励賞を受けるなど国内外で高評価を受ける。1987年に『ハチ公物語』を大ヒットさせ、山路ふみ子映画賞受賞。

1988年に「神山プロダクション」を設立。以後、ヒューマニズムあふれる作品を次々と発表し、人気を博する。

師である新藤、今井、吉村の衣鉢を継ぐ正統的な社会派映画作家であるが、時代の変化もあり師匠たちのような高い評価(たとえばキネマ旬報ベストテンなど)には恵まれなかった。大ヒットした『ハチ公物語』にも批評家たちは冷淡で、当時彼らにキワモノ扱いされたことに対する神山の憤懣は、後年に海外での好評がアメリカ版リメイクにつながった際、「映画芸術」誌上での辛辣な一文という形で吐き出されている。

2001年、「時代と地域を見据えた映画製作」に対し中日文化賞が贈られた[1]。

主な監督作品 編集

『鯉のいる村』(1971年)

『二つのハーモニカ』(1976年)

『洟をたらした神』(1978年)[2]

『看護婦のオヤジがんばる』(1980年)

『日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章』(1981年)

『ひめゆりの塔』(1982年)– 協力監督[3]

『ふるさと』(1983年)

『旅路 村でいちばんの首吊りの木』(1986年)

『ハチ公物語』(1987年)

『千羽づる』(1989年)

『伊勢湾台風物語』(1989年)

『ドンマイ』(1990年)

『白い手』(1990年)

『遠き落日』(1992年)

『月光の夏』(1993年)

『さくら』(1994年)

『ひめゆりの塔』(1995年)

『三たびの海峡』(1995年)

『宮澤賢治 -その愛-』(1996年)

『郡上一揆』(2000年)

『大河の一滴』(2001年)

『草の乱』(2004年)

『北辰斜にさすところ』(2007年)

『ラストゲーム 最後の早慶戦』(2008年)

『学校をつくろう』(2011年)

『救いたい』(2014年)

🔵この人に聞きたい(20.07-08)

─────────────────────────

🔵脚本家・橋本忍

────────────────────────

◆◆橋本忍さん死去 脚本家 「羅生門」「七人の侍」

2018年7月20日朝日新聞

脚本家の橋本忍さん=2014年

「羅生門」「七人の侍」「日本沈没」「砂の器」など、映画史に残る名作、ヒット作を数多く手がけた脚本家の橋本忍(はしもと・しのぶ)さんが19日午前9時26分、肺炎のため東京都世田谷区の自宅で死去した。100歳だった。葬儀は近親者のみで営む。喪主は長女綾(あや)さん。

兵庫県生まれ。会社勤めをしながら伊丹万作監督に学ぶ。1950年、芥川龍之介の小説を脚色した「羅生門」が黒澤明監督の手で映画化され、脚本家デビュー。この作品がベネチア国際映画祭で最高賞の金獅子賞を取り、注目を集めた。黒澤監督の脚本チームの一員となり、「生きる」「七人の侍」「蜘蛛巣城(くものすじょう)」「隠し砦(とりで)の三悪人」など計8本の黒澤作品に参加した。

骨太のエンターテインメントを得意とし、「張込(はりこ)み」「黒い画集 あるサラリーマンの証言」「ゼロの焦点」など松本清張の社会派推理小説の脚色は十八番だった。

映画製作会社の橋本プロダクションを設立し、製作者としての第1作は清張の長編を自ら脚色した「砂の器」(74年、野村芳太郎監督)に。続く第2作「八甲田山」(77年、森谷司郎監督)とともに、当時の大作ブームの流れに乗って大ヒットを記録した。

テレビでも、戦時下の庶民の苦しみを描いたドラマ「私は貝になりたい」が芸術祭賞を受け、自身の脚本・監督で映画化もされた。

他の脚本の代表作に、63年のカンヌ国際映画祭で審査員特別賞を獲得した小林正樹監督の「切腹」、山本薩夫監督の「白い巨塔」、岡本喜八監督の「日本のいちばん長い日」、森谷監督の「日本沈没」など。

著書に自伝「複眼の映像 私と黒澤明」がある。

◆<評伝>緻密で大胆、「映画のばくち打ち」

「橋本よ、お前は映画のばくち打ちだ」。黒澤明監督にそう言われたことを、楽しそうに話してくれたことがあった。競輪好きだった橋本忍さんは、映画に関しても、緻密(ちみつ)で大胆な勝負師だった。デビュー作は当初、芥川龍之介の短編「藪(やぶ)の中」だけで脚色していた。これを読んだ黒澤監督に「ちょっと短い」と言われた。とっさに「じゃ、『羅生門』を入れたらどうでしょう」と自信たっぷりに答えた。実は何の勝算もなかった。戦後日本映画黄金時代の幕開けを告げる傑作「羅生門」は、こうして誕生した。

「砂の器」は当初、お蔵入り脚本になっていた。病床の父を見舞った時、芝居の興行にも携わっていた父が「この外題(作品)は、やりさえすりゃ当たる」と言った。それが遺言になった。橋本さん自身は「当たるとは思えなかった」というが、父の遺言を信じ、自ら会社を立ち上げて「砂の器」を製作。今も愛される人気映画に仕立てた。

脚本作りは冷徹な勝負師らしく、情緒ではなく理性を重んじた。エピソードを紙に書き出し、部屋に並べて上から俯瞰(ふかん)して眺める。順序を入れ替え、弱い部分を補強する。回想シーンの多用など時間軸を自在に操る構成や、物語のうねりは計算によって積み上げられたものだった。

今週16日に自宅にうかがった時はとてもお元気だった。父親や祖母の話などを縦横に語ってくれた。どの話も起承転結がしっかりしていて、細部の描写にあふれ、まるで橋本さんの映画を見ているようだった。

亡くなる直前まで毎日書斎に入り、ワープロに向かった。それが健康の秘訣(ひけつ)だった。長年書き進めていた天皇を主題にした小説「天武の夢」の完成を目指していた。100歳のお祝いの席で「1年以内に仕上げたい」と話していたが、かなわぬ夢になってしまった。(編集委員・石飛徳樹)

◆橋本忍さんが脚本を手がけた主な映画一覧(共作も含む)

年 作品名 監督

1950 羅生門 黒澤明

52 生きる 黒澤明

54 七人の侍 黒澤明

55 生きものの記録 黒澤明

56 真昼の暗黒 今井正

57 蜘蛛巣城 黒澤明

58 隠し砦の三悪人 黒澤明

58 張込み 野村芳太郎

59 私は貝になりたい 橋本忍

60 悪い奴ほどよく眠る 黒澤明

61 ゼロの焦点 野村芳太郎

62 切腹 小林正樹

65 霧の旗 山田洋次

67 日本のいちばん長い日岡本喜八

67 上意討ち―拝領妻始末小林正樹

68 首 森谷司郎

70 どですかでん 黒澤明

73 日本沈没 森谷司郎

74 砂の器 野村芳太郎

77 八甲田山 森谷司郎

77 八つ墓村 野村芳太郎

82 幻の湖 橋本忍

◆◆「砂の器」白い紙に一気に 脚本家・橋本忍さん、弟子らが悼む

2018年7月24日朝日新聞

4月20日、橋本忍さん(前列左)の100歳を祝う会に集まった山田洋次さん(同右)、野上照代さん(後列右)、中島丈博さん(同中央)

脚本家の橋本忍さんが19日、100歳で亡くなった。「羅生門」「七人の侍」など黒澤明監督の代表作のほか、「砂の器」「切腹」「日本のいちばん長い日」など生涯に70本余りの作品を残した。2人の弟子、山田洋次監督と脚本家の中島丈博さん、そして黒澤組の仲間だったスクリプター(記録係)の野上照代さんが橋本さんを悼む。

(聞き手 編集委員・石飛徳樹)

◆山田洋次監督

「ゼロの焦点」と「砂の器」の脚本を橋本さんの下で書きました。それまで僕は、脚本とは想像力を奔放に羽ばたかせて書くものだと思っていた。橋本さんは構成を大事にします。建築の設計図のように精密。だから観客に知的な喜びを与える。

「芸術というよりも職人ですね」と聞くと、橋本さんは「農民だよ」と答えました。「毎日畑に出て、天候を見ながら雑草を抜いて……。脚本は作るんじゃない。育てるんだ」と。

「砂の器」の原作はとても複雑で、橋本さんも僕も「映画化は難しいんじゃないか」と思っていた。捜査会議と親子の旅、コンサートの三つが並行して進む「砂の器」の後半の構成を思いついてからのことは忘れられません。橋本さんは当時、かなタイプを使っていましたが、タイプをやめてね、白い紙に堰(せき)を切ったように、一人でどんどんどんどん書き進めていった。僕も興奮していました。

その後も、師匠にはいろいろ相談しました。でも、相談するのは覚悟が要りました。「そんな映画、やめた方がいい」とよく言われるんです。あの時も、勇気を出して相談しました。

「東京の下町に、頭も顔もまずい男がいましてね、美しい娘に恋をするんだけど、当然振られる。男は悄然(しょうぜん)と去っていきます」。すると橋本さんは「それから?」と聞くんです。「それだけです」と答えたら「君、それは前段だろ。ここからが面白いんだよ。その娘が殺されて江戸川に浮いたり……」と言う。傷つきました(笑)。そして傷つきながらも気づきました。橋本さんと僕とでは、資質が違うんだ、前段だけでも映画は作れるんじゃないか、と。

橋本さんは伊丹万作監督の弟子です。そこに連なっていることが僕の誇りです。それを僕は次に引き継げているのか、と自分に問うているところです。

◆「駄目」じゃなくて「違う」感じた 脚本家・中島丈博さん

24歳の時に弟子入りしました。「うまく書こうと思うな、正確に書け」と言われました。「赤ん坊を背負った女が」でなく「女が赤ん坊を背負って」。つまり観客の目に入る順番が重要だ、と。橋本脚本は構成だと言われるが、一つの文の中でも構成を考えていた。

しかし当時の僕にはよく分からなかった。「違う」と言われ続けました。橋本さんは常に正解を持っていました。だから「駄目」じゃなくて「違う」なんです。

僕の脚本「南の風と波」が橋本監督で映画化された時、師匠が脚本に手を入れました。僕は自分の肉体に鍬(くわ)を入れられたと感じました。師の教えが肉体で理解出来た瞬間でした。後年、大河ドラマを4本も書くことが出来たのは、構成の大切さを学べたおかげです。

◆「光源氏の君」まっすぐが得意 「黒澤組」野上照代さん

黒澤明監督は複数の脚本家と組んでシナリオを共作していました。ただし構想から完成までずっと、実質的に関わったのは橋本さんくらいだったと思います。

橋本さんを知ったのは伊丹万作監督が縁でした。奥様が弟子の橋本さんを「光源氏の君」と言ったのを覚えています。それくらい二枚目だったんです。そのせいか、何事にも自信を持っていた。二枚目が作品にも表れていると思います。人間の性格の裏を描写するといったことより、まっすぐなテーマを得意としていたんじゃないか。

黒澤作品以外にも、松本清張モノなど、傑作を数多く書いています。これらが、単に黒澤映画の補佐役でなく、一流の脚本家だったことを証明していると思います。

──────────────────────────

🔵さまざまの名監督

───────────────

🔵小津安二郎監督

🔵歴史秘話・小津安二郎監督45m

🔵東京物語(1)

https://m.youku.com/alipay_video/id_XMTE4NjE2NDU2.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_3.dtitle

🔵東京物語(2)

https://m.youku.com/alipay_video/id_XMTExMjQ0MjQw.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_2.dtitle

🔵映画=東京物語

日本映画。1953年(昭和28)公開の松竹作品。監督小津安二郎(おづやすじろう)。脚本小津安二郎・野田高悟(こうご)。笠智衆(りゅうちしゅう)と東山千栄子(ちえこ)が演じる尾道(おのみち)に暮らす老夫婦が、息子や娘たちに会うために東京にやってくる。子供たちは両親を温かく迎えるが、親が期待していたほどではなく、ときにはちらっと、邪魔にするような風情も感じさせる。結局一番親身になって世話をしてくれたのは、原節子が演じる、戦死した次男の嫁だった、という物語である。一見堅固な家族が徐々に崩れてゆく不安と、家族愛を維持したいという願いが描かれる。これらは小津安二郎の全作品に一貫する主題だが、『東京物語』はその集大成ともいえる作品である。画面の隅々まで厳密に一定のスタイルで構成され、見事に情感をコントロールした演出によって、普通の人々がそれぞれ実に愛すべき良き人々として、見る者の心に刻み込まれる。世界的に徐々に知られていき、いまでは世界映画史上でも屈指の名作の一本と認められている。[佐藤忠男]

『井上和男編『小津安二郎作品集4』(1984・立風書房) ▽山内静夫編『小津安二郎名作映画集10+10 (1)東京物語+落第はしたけれど』(2010・小学館)』

🔵小津安二郎インタビュー30m

🔵心血来潮100m1933年

🔵お早う・早安95m

🔵麦秋(1)60m

🔵麦秋(2)60m

🔵東京暮色140m

🔵小早川家の秋100m

🔵晩春115m

🔵秋刀魚の味115m

https://m.youku.com/alipay_video/id_XMTE1NjY1NzI0.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_2.dtitle

🔵小津・麦秋150m

🔵小津が愛した女性たち58m

🔵小津安二郎(小学館百科全書)

映画監督。明治36年12月12日、東京市深川区万年町(現、東京都江東区)に生まれる。三重県立第四中学校(現、宇治山田高等学校)卒、1923年(大正12)に松竹蒲田撮影所に撮影助手として入り、助監督に転じ、1927年(昭和2)に監督第一作『懺悔(ざんげ)の刃(やいば)』を発表、以後1963年(昭和38)に東京で亡くなるまで、主として松竹で映画をつくり続けた。そのほとんどが同時代の家庭を描いたものである。第二次世界大戦前の『大人の見る絵本 生れてはみたけれど』(1932)は、サラリーマンの父親の上役に対する卑屈さを知った小学生の息子たちが、それに抗義してハンストをやるという悲喜劇で、軽妙でありながら深刻でもある傑作である。以後も『出来ごころ』(1933)、『浮草物語』(1934)など、軽妙な笑いとシリアスな時代観察、人間観察を巧みに使い分け、また見事にない交ぜて同時代のさまざまな階層の日本人の姿と生き方を、家庭という場で描き続けてきた。初期には農村から都会に出てくる家族の過酷な状況を扱った『一人息子』(1936)や、敗戦直後の世相を活写した『長屋紳士録』(1947)など、貧しい階層の人々の生き方とモラルを真剣に追求した作品が比較的多かった。

1949年に脚本家の野田高梧(のだこうご)とシナリオでコンビを組んで『晩春』(1949)をつくってからは、主として中流以上の家族の物語を喜劇的に扱うようになる。しかし、その時期の作品である『晩春』、『麦秋』(1951)では、一見ただ、原節子の演じる婚期を逸しかけている娘の縁談に家族が一喜一憂する、というたわいのない話が巧みに語られていたにすぎないようでありながら、実はよくみると、大家族で安定していた日本の家が、この時期から急速に核家族化し、人々も孤独になっていったことを痛切に観察したものであったことがわかる。『東京物語』(1953)でその悲哀を極め、『小早川家の秋』(1961)、『秋刀魚(さんま)の味』(1962)などは、さらに軽妙さを加えている。

それらの全作品を通じて、人間観察の微妙さと深さ、また生涯の全作品のすべてのショットを、極力低いカメラ位置で撮ろうとした、いわゆる「ロー・アングル」などの技法の厳格さは広く世界に知られ、研究された。イギリスの国立映画研究所の機関誌『サイト・アンド・サウンドSight and Sound』が10年ごとに行っている、世界の映画監督の投票による世界映画史上のベストテンで、2012年には『東京物語』が第1位になった。昭和38年12月12日没。[佐藤忠男]

資料 監督作品一覧

懺悔の刃(1927)

若人の夢(1928)

女房紛失(1928)

カボチャ(1928)

引越し夫婦(1928)

肉体美(1928)

宝の山(1929)

学生ロマンス 若き日(1929)

和製喧嘩友達(1929)

大学は出たけれど(1929)

会社員生活(1929)

突貫小僧(1929)

結婚学入門(1930)

朗らかに歩め(1930)

落第はしたけれど(1930)

その夜の妻(1930)

エロ神の怨霊(1930)

足に触った幸運(1930)

お嬢さん(1930)

淑女と髭(1931)

美人哀愁(1931)

東京の合唱(コーラス)(1931)

春は御婦人から(1932)

大人の見る絵本 生れてはみたけれど(1932)

青春の夢いまいづこ(1932)

また逢ふ日まで(1932)

東京の女(1933)

非常線の女(1933)

出来ごころ(1933)

母を恋はずや(1934)

浮草物語(1934)

箱入娘(1935)

菊五郎の鏡獅子(1935)

東京の宿(1935)

大学よいとこ(1936)

一人息子(1936)

淑女は何を忘れたか(1937)

戸田家の兄妹(1941)

父ありき(1942)

長屋紳士録(1947)

風の中の牝鶏(めんどり)(1948)

晩春(1949)

宗方姉妹(1950)

麦秋(1951)

お茶漬の味(1952)

東京物語(1953)

早春(1956)

東京暮色(1957)

彼岸花(1958)

お早よう(1959)

浮草(1959)

秋日和(1960)

小早川家の秋(1961)

秋刀魚の味(1962)

『小津安二郎・人と仕事刊行会編『小津安二郎――人と仕事』(1972・蛮友社) ▽ドナルド・リチー著・山本喜久男訳『小津安二郎の美学――映画のなかの日本』(1978・フィルムアート社) ▽高橋治著『絢爛たる影絵――小津安二郎』(1982・文芸春秋) ▽井上和男編『小津安二郎作品集』全4巻(1984~1985・立風書房) ▽田中真澄編『小津安二郎全発言 1933~1945』(1987・泰流社) ▽田中真澄編『全日記 小津安二郎』(1993・フィルムアート社) ▽中村博男著『若き日の小津安二郎』(2000・キネマ旬報社) ▽小津安二郎著・田中真澄編『小津安二郎「東京物語」ほか』(2001・みすず書房) ▽三上真一郎著『巨匠とチンピラ――小津安二郎との日々』(2001・文芸春秋) ▽田中真澄著『小津安二郎のほうへ――モダニズム映画史論』(2002・みすず書房) ▽山内静夫著『松竹大船撮影所覚え書――小津安二郎監督との日々』(2003・かまくら春秋社) ▽田中真澄著『小津安二郎周游』(2003・文芸春秋) ▽デヴィッド・ボードウェル著、杉山昭夫訳『小津安二郎 映画の詩学』新装版(2003・青土社) ▽蓮實重彦著『監督 小津安二郎』増補決定版(2003・筑摩書房) ▽松竹映像版権室編・刊『小津安二郎映画読本――「東京」そして「家族」 小津安二郎生誕100年記念「小津安二郎の芸術」公式プログラム』新装改訂版(2003・フィルムアート社発売) ▽千葉伸夫著『小津安二郎と20世紀』(2003・国書刊行会) ▽蓮実重彦・山根貞男・吉田喜重編著『国際シンポジウム 小津安二郎――生誕100年記念「OZU 2003」の記録』(2004・朝日新聞社) ▽田中真澄著『小津安二郎と戦争』(2005・みすず書房) ▽小津安二郎著『僕はトウフ屋だからトウフしか作らない』(2010・日本図書センター) ▽『小津安二郎名作映画集10+10』全10巻(2010~ ・小学館) ▽藤田明著・倉田剛編『平野の思想――小津安二郎私論』(2010・ワイズ出版) ▽與那覇潤著『帝国の残影――兵士・小津安二郎の昭和史』(2011・NTT出版) ▽貴田庄著『小津安二郎美食三昧 関東編』(朝日文庫) ▽貴田庄著『小津安二郎美食三昧 関西編』(朝日文庫) ▽吉田喜重著『小津安二郎の反映画』(岩波現代文庫) ▽佐藤忠男著『完本 小津安二郎の芸術』(朝日文庫) ▽笠智衆著『小津安二郎先生の思い出』(朝日文庫) ▽貴田庄著『小津安二郎文壇交遊録』(中公新書)』