南京事件の真相=南京大虐殺80年

憲法とたたかいのブログトップ https://blog456142164.wordpress.com/2018/11/29/憲法とたたかいのblogトップ/

【このページの目次】

◆南京事件リンク集

◆山田朗明大教授=南京事件70年─南京事件の真実は

◆南京事件の真相(赤旗)

◆中国の追悼式典

◆南京事件とは(小学館百科全書)

◆南京事件(昭和史再訪)

◆日中戦争とは

◆廠窖事件、事実を広く記念館再開(日本軍が中国人3万人を虐殺)

────────────────────────────

🔵南京事件リンク集

───────────────────────────

★★NNNドキュメント「しゃべってから死ぬ 封印された陣中日記」証言による虐殺の再現

15.10.04放映45m

または

★★NNNドキュメント・南京事件の真相№2=「便衣兵捕虜の殺人」「反乱への受動発砲」のウソ51m

http://www.dailymotion.com/video/x6jhizyNNNドキュメント南京事件の真相No.2

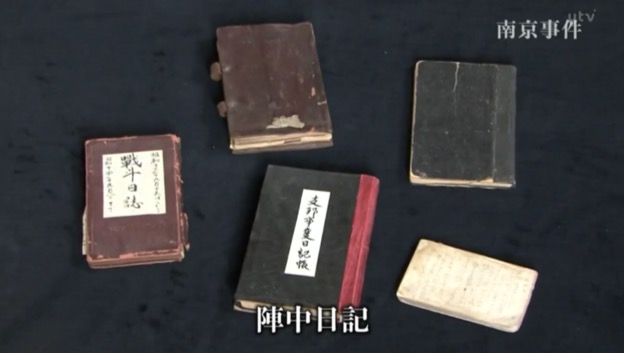

81年前日本が行った南京戦。日本は戦争の公式記録を焼却してしまい多くが失われた。ところが防衛省の敷地からは大量の灰や焼け焦げた紙の束が見つかっている。81年前に何があったのか、残された兵士の肉声インタビューや陣中日記など一次資料をひとつひとつ分析し改めて検証するとともに警鐘を鳴らす。

◆◆NNNドキュメント「南京事件 兵士たちの遺言」=南京事件を再度検証

2018年5月19日朝日新聞

(焼け残った軍の書類。番組はBS日テレで20日午前11時から再放送される=「南京事件2」から)

焼け残った軍の書類。番組はBS日テレで20日午前11時から再放送される=「南京事件2」から

日テレ系NNNドキュメント「南京事件 兵士たちの遺言」が放送されたのは、2015年10月のことだった。元日本兵の日誌や証言、現地取材といった一次情報に立ち返り事件を再検証し、南京事件否定論者や、戦時中は日本人もまた加害者であったことを忘れがちな我々に、現実を突きつけた。

同作はギャラクシー賞や早稲田ジャーナリズム大賞を受賞するなど高い評価を得る一方、ネット上などで内容を疑問視する声も出た。

その批判に対するアンサーとも言える続編「南京事件2 歴史修正を検証せよ」が5月13日深夜に放送された。今回も1996年に発見された軍の公式記録、さらに毎日新聞大阪本社で保存されている検閲で掲載不許可となった写真など、またも一次史料を丹念にひもときつつ真実を追究。圧巻は、南京事件での捕虜銃殺は“虐殺ではなく自衛発砲である”とする主張への反論。戦争を語る時、“聖戦”のように言葉を巧みに置き換えて殺戮(さつりく)を肯定する傾向があるが、「自衛発砲」も戦後の軍幹部の責任回避であることを提示した。

SNSの広まりで、批判に対して萎縮する番組が多い中、論より証拠で応えた。これぞジャーナリズム。“日テレの良心”と称されるNドキュ、ここにあり。(ジャーナリスト・中山治美)

◆◆隅井=真実追究「南京事件No.2」

赤旗18.06.04

◆◆戸崎=歴史修正とたたかう「南京事件No.2」

赤旗日曜版18.06.10

★★南京大虐殺の証拠~当時の記録映像と生存者の確実な証言32m

★★南京大虐殺 兵士たちの記録 陣中日記 2008小野賢二調査 – 46m

◆以上の4つのドキュメントの解説=「南京事件 兵士たちの遺言」は渾身の調査報道。古めかしい革張りの手帳に綴られた文字。それは78年前の中国・南京戦に参加した元日本兵の陣中日記だ。ごく普通の農民だった男性が、身重の妻を祖国に残し戦場へ向かう様子、そして戦場で目の当たりにした事が書かれていた。ある部隊に所属した元日本兵の陣中日記に焦点をあて、生前に撮影されたインタビューとともに、様々な観点から取材した。

「我々はあの戦争の加害者であることを忘れてはいけない」 。

◆NNNドキュメントコメント

◆(記者レビュー)南京事件を冷静に追う

2015年10月16日朝日新聞

写真

元日本軍の兵士が書き残した日記には、多くの中国人を射殺したとの記述が

4日深夜の「NNNドキュメント シリーズ戦後70年 南京事件 兵士たちの遺言」(日テレ系)。事件の記録がユネスコの世界記憶遺産に登録される直前の放送だったが、冷静かつ客観的な検証の姿勢が興味深く、録画で再度見直したほどだ。

事件の犠牲者数について番組は、東京裁判で20万人以上と認定され、中国側は30万人と主張していると紹介。同時に、日本は「非戦闘員の殺害や略奪行為などがあったことは否定できない」としつつ「被害者の具体的な人数については諸説あり、どれが正しい数かを認定することは困難」との立場であることも示した。またインターネットなどでは、虐殺や事件そのものがなかったと主張する人々がいることにも触れた。

一方で取材班は、当時南京に進軍した元兵士の複数の日記に「(捕虜を集め)年寄りも子供も一人残らず殺した」など生々しい記述があることを明かす。「何万という捕虜を殺したのは間違いない」という当事者の声や、「見たことは口外するな」と上官に口止めされたとの証言も紹介。現地で日本軍による虐殺があったとされる場所も訪ね、検証する。ナレーションは必要最低限。淡々と取材の結果を重ねていった。

テレビ報道とは何か。それを突きつけるような、力のある番組だったと思う。(後藤洋平)

◆NNNドキュメントについて

【赤旗16.05.01】

【南京事件を調査せよ】

◆詳細な書籍「南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち―第十三師団山田支隊兵士の陣中日記」小野 賢二 (編集), 本多 勝一 (編集), 藤原 彰 (編集)大月書店1996

◆◆日テレが産経に抗議「恣意的な記事」「南京事件」番組巡り

(朝日新聞16.10.29)

日中戦争中に起きた「南京事件」を取材した日本テレビのドキュメンタリー番組をめぐり、産経新聞社が掲載した番組の検証記事の内容が事実と異なるとして、日本テレビが同社に対して文書で抗議した。抗議について26日にホームページで告知し、「産経新聞の記事は客観性を著しく欠く恣意(しい)的なもので、厳重に抗議する」としている。

番組は昨年10月に日本テレビ系で放送された「南京事件 兵士たちの遺言」。日本兵の日記や証言などをもとに、中国で捕虜や住民を殺害したとされる事件を検証する内容で、優れた放送作品などに贈られる昨年度のギャラクシー賞(優秀賞)を受賞した。

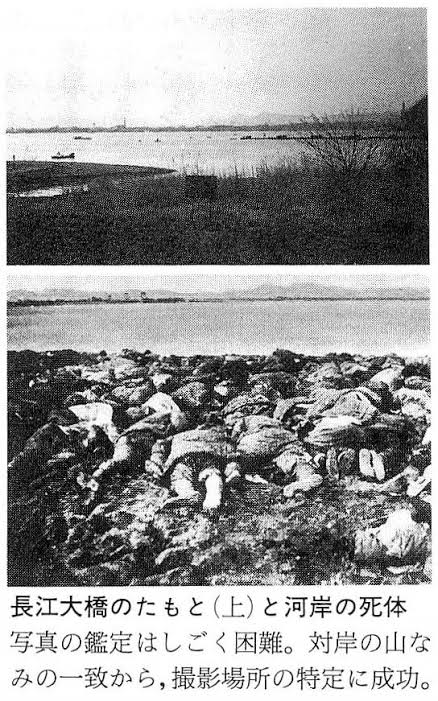

この番組に対し、産経新聞は今年10月16日付朝刊で「『虐殺』写真に裏付けなし」という見出しの記事を掲載。川岸に多くの人が倒れている写真の取り上げ方について、逃れようとする中国兵同士の撃ち合いや多くの溺死(できし)があったという記録に触れていないと批判した。捕虜の殺害についても「暴れ始めたためやむなく銃を用いた」とする大学教授の見方を紹介した。

一方、日本テレビはホームページで「虐殺写真と断定して放送はしていない。産経新聞記者の『印象』から『虐殺写真』という言葉を独自に導き、大見出しに掲げた。いかにも放送全体に問題があるかのように書かれた記事は不適切と言わざるをえない」と指摘。やむなく発砲したという見方についても「同じ証言の存在を具体的に紹介した上で、当時の一次史料にはそのような記載がないことを伝えた」と反論した。

産経新聞社広報部は朝日新聞の取材に「当社の見解は、10月16日付の当該記事の通りです」。日本テレビ広報部も「ホームページに記載した通りです」としている。

◆南京大虐殺の虐殺現場(NNNドキュメントから)

【小野 賢二さんの研究と陣中日記】

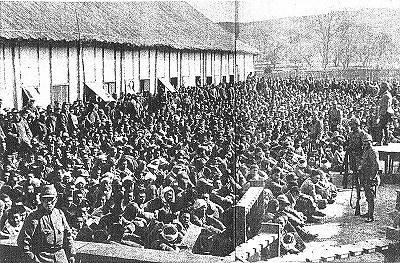

【虐殺報道は全て隠された=「南京で見たことは一切しゃべってはならない」。中国人捕虜たち】

【下4つは、揚子江河口での虐殺現場=暗くなってから、捕虜たちを揚子江川岸に連行し機関銃で一斉射撃し、その後銃剣でとどめを刺し、死体を揚子江に流した。もちろん揚子江川岸での殺害は十数万の南京事件の犠牲者の一部(7000~1万人)であり、多数は、南京城周辺(安全区や幕府山周辺など)で殺害された】

◆南京大虐殺80年=陣中日記が蛮行の記録

赤旗日曜版17.12.10

◆南京大虐殺から80年

赤旗17.12.07-09

◆◆南京事件80年日中市民が平和交流

赤旗17.12.15

◆◆笠原十九=南京事件80年

赤旗17.12.14

★★フィルムは見ていた!検証「南京大虐殺」(MBC編集。アメリカの宣教師が撮ったフィルム)50m

★★ドキュメント南京1937 “Nanking 1937″120m(中国南京大虐殺記念館で日本人向けに上映されている映画)

★★笠原十九司 『南京大虐殺否定論13のウソ』の13年

作成者:祐児三輪

http://m.youtube.com/watch?v=jtbaFxAr2UM

★南京大虐殺6m

https://m.youtube.com/watch?v=qrb9F3Ld3M0

★★映画「南京!南京!」

https://drive.google.com/open?id=1mCns37617eATXyqP20nuUHTECNZ2Zp9J

または

日本語字幕版(1)~(14)

計135m(テレビ録画で少々見にくいが)

★★中国製作・映画=「南京! 南京!」135m(日本語部分は分かるが中国語部分は下記の中国語から推察のこと)

◆映画の解説=「南京! 南京!」

http://j.people.com.cn/94478/96695/6642806.html

★★中国映画《南京1937》1996年

https://m.youtube.com/watch?v=maIU-Yuk_qA

(日本語部分は分かるが中国語部分は下記の英語・中国語から推察のこと)

◆◆藤原彰=南京の日本軍

(スマホの場合=画像クリック→最初のページのみ→エラー表示画面の上部の下向き矢印マークを強くクリック→全ページ表示)

◆南京事件Q&A

http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/lite/d/FrontPage

◆南京事件初歩の初歩=南京事件資料

http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/shoho.html

◆15年戦争資料 @wiki 南京事件資料

http://www.geocities.jp/pipopipo555jp/

◆15年戦争資料=ラーベの日記

http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/m/pages/176.html?guid=on#id_caebbba4

◆15年戦争資料 @wiki – 日中歴史共同研究

◆小田実訳=南京虐殺(日本ペンクラブ)

http://www.japanpen.or.jp/e-bungeikan/antiwar/odamakoto.html

◆南京大虐殺・ユネスコ登録問題

(赤旗日曜版15.10.25)

◆青木理=南京虐殺ユネスコ登録問題

(サンデー毎日15.11.22「抵抗の拠点から」)

◆◆笠原十九司=ユネスコ記憶遺産「南京大虐殺の記録」登録の資料を見る

◆◆旧日本軍関係者が語る南京大虐殺

(赤旗15.12.13)

★★NHKスペシャル「日中戦争 ~なぜ戦争は拡大したのか~」 から一部8m

◆塩田・吉岡対談=南京大虐殺に迫ったNHKスペシャル、戦争の検証・メディアの役割(上記のドキュメントを語る)

(赤旗17.02.20)

🔵 戦争PTSD=ずっと父親が嫌いだった40m http://m.pandora.tv/view/keiko6216/62517694

🔵 クローズアップ現代・戦争神経症兵士の戦後(陸軍病院)30mhttp://m.pandora.tv/view/keiko6216/62517691

◆書評・堀田善衛『時間』(日本軍の南京虐殺を描いた小説)

◆(書評)『1★9★3★7』 辺見庸〈著〉

2015年12月6日朝日新聞

『1★9★3★7(イクミナ)』

おまえなら殺さなかったのか

書名の由来は日中戦争に突入した「1937年」。同年12月に南京大虐殺が起きた。

「おまえなら果たして殺さなかったのか」。著者は、日本兵による殺害、略奪、強姦(ごうかん)があった戦時に立ち返り、自らにその問いを突きつける。それが戦争と日本人を掘り下げる本書の出発点となった。

そこに立ち塞がるのは、著者を苦しめる事実の数々だ。

中国で従軍した作家武田泰淳の小説「審判」には、兵士らが上官の気まぐれな命令で、罪ない中国の農民2人を一斉射撃で殺す場面がある。泰淳の「従軍手帖(てちょう)」にはこの場面と重なる記述があるという。また、兵士らの証言記録には、強姦しながら戦友に手を振る男たち、しばられた中国人を刺し殺す訓練の光景も。著者は、正気を保つことに「自信がない」ともらす。

絶望に満ちた事実に正面から向き合った文章を読むのはつらいが、目が離せなくなる。読者にも過去の出来事を自らの問題としてとらえさせる力があるのだ。

さらに、この思索は、中国で将校として従軍した、今は亡き実父の残影を見極めようとする試みに及ぶ。

戦後に地方紙記者になった父が書いた従軍記。その中に中国人を拷問する部下に中止を命じた記述があり、偽善の臭いをかぎとった。「(拷問は)あなたの指揮下で生じたことではないか」。ひとつの行為の責任さえ曖昧(あいまい)にする父の姿。しかし、同じ状況下だったら、自分も「大差なかったのではないか」。

著者は苦悩の末、どんなに残酷な行為に対しても「これが戦争というものだ」「戦争が人間性をゆがめた」とする責任転嫁に満足し、無責任体質が蔓延(まんえん)した戦後日本の問題性を提示していく。責任を曖昧にすることを許さない「戦争考」には、重すぎるほどの説得力がある。この歴史を繰り返さないためにも、本書を読み、改めてまわりを見渡すことが必要に思えた。

評・市田隆(本社編集委員)

金曜日・2484円/へんみ・よう 44年生まれ。作家。78年、中国報道で日本新聞協会賞。『自動起床装置』で芥川賞。

★★こころの時代・辺見庸=1937(上記の本の内容について語る58m)

◆書評・「南京事件を調査せよ(赤旗16.10.10)

───────────────────────────

🔵山田朗明大教授=南京事件70年─南京事件の真実は

(12・8映画人九条の会第2回交流集会/講演)

http://kenpo-9.net/document/071208_yamada.html

───────────────────────────

みなさん、こんにちは。ご紹介いただきました山田です。今日は12月8日ですから、太平洋戦争が始まってちょうど66年目です。

先ほど小山内美江子さんのお話がありましたが、66年前の今ぐらいの時間に、ようやく国民にどこで戦争が起ったのか大本営から発表されました。最初の朝のニュースでは、「西太平洋上において米英軍と交戦状態に入れり」という発表でした。「西太平洋上」と言っても、どこかということはこの時点では発表されていません。午後になって、それはハワイだということが発表され、戦果があったのかどうかは、夜にならないと発表されませんでした。ですから12月8日の時点では、どこで戦争は起こったのか、戦果があったのかどうかということは、しばらくは分からなかったのです。

小山内さんが聞いたというラジオの臨時ニュースは午前7時のものだと思います。大本営の発表は、午前6時に行われています。陸軍の大平大佐という報道部の人が、「大本営陸海軍部発表」と言って記者の前で発表するシーンが今でもときどきニュース映画を使った映像の中に出てきますが、実はあれは本当の発表ではありません。本当の発表は6時にやったのですが、ムービーカメラが動いていなくて、あとからもう一度発表し直してもらった。それが残っている映像です。本当の発表じゃないものが、ニュース映画として流されて、それが現在ではあたかも本当の発表のように伝わっている。ですから、本当の発表のときに撮った写真と、人の並び方などが微妙に違っています。

別にあれは嘘だったという話をするつもりではないのですが、当時から映画の持つ宣伝効果というものを大本営も考えて、もう一回発表しようということになって、それで大平大佐はちょっと声が裏返ったりして、興奮した感じの発表になっている。それが今からちょうど66年前のことです。

◆南京事件からわずか4年で太平洋戦争

それよりさらに4年遡る70年前が南京事件です。1937年に日中戦争が全面化して、太平洋戦争、対英米戦争が起こるまで、わずか4年です。4年間で状況はそんなに変わったのです。

1937年12月に南京が陥落し、日本国民の多くはこれで戦争が終わったと感じた。蒋介石政権は一旦、首都を内陸部の漢口に移し、さらに奥地の重慶に移していたので、陥落した時点では南京は首都ではなかったのですが、それでもずっと首都であった所を占領したということで、これで戦争は終わりだ、と提灯行列も行われて、盛り上がったわけです。

ところが、その時点でこの先、アメリカ、イギリスと戦争になるなんていうことを考えていた人がどのぐらいいたか。歴史的に、たった4年間で日中戦争から対英米戦争へ突入していくわけですが、それはこの南京陥落のあと日本はずっと日中戦争をやっていって解決がつかなくなるからです。

日本側は当時、これはイギリス、アメリカが蒋介石を支援しているからだ。蒋介石政権だけだったら抵抗できないのに、英米がうしろで援助しているからこの戦争は終わらないんだ、と考えていました。援蒋ルート(蒋介石を援助しているルート)を絶てばこの戦争は終わると。

ところが援蒋ルートというのは、仏印、現在のベトナムから、あるいは当時のイギリス領であったビルマ(現在のミャンマー)から伸びているわけですから、またアメリカもかなり物資を補給しているわけですから、その英米仏に圧力をかけないと日中戦争は終わらない、と考えた。中国との戦争なんですけど、悪いのは英米だと、段々そっちの方に八つ当たり気味になっていき、どんどん日本と英米との関係が悪化して行ったのです。

ところが、単独ではやはり英米相手には戦えない。それで三国同盟——ドイツと同盟を結んで、英米に圧力をかけるという路線に進んでいくわけです。ですから日中戦争と、対英米戦争=太平洋戦争というのは、三国同盟をつなぎにして繋がっていくということなんです。

その日中戦争初期に起きた大事件が、南京事件です。70年前の12月13日に南京は陥落します。ちょうど70年前の今頃(12月8日)は、日本軍が南京めがけて殺到している状況だったのです。

◆南京大虐殺をめぐる争点

南京事件をめぐってはそれを否定するという立場の方もいて、そういう映画も作っているようですが、これは結構、対立しているところがあります。どういうところが対立しているかというと、レジュメでいくつか争点を挙げました。

犠牲者の数(数万人~30万人超の諸説あり)が確定できない理由

「事件後、南京の人口が増えた」という説の真偽

「ゲリラ(便衣兵)殺害は戦闘行為」という説の真偽

その他さまざまな否定論・「まぼろし」論はなにゆえに出てくるのか

まず、犠牲者の数がどれくらいなのかということですが、中国は公式的には30万人というふうに発表しています。これは何がベースになっているかというと、東京裁判のときに出た26~27万人という犠牲者の数です。当時の埋葬記録を合計すると26~27万という数字になり、これがベースになって、30万人という数字が出ています。

しかし、これにはいろんな説があって、日本の歴史学の研究者では、10数万から20万人ぐらいじゃないかという人が多いです。また、虐殺とは何かという定義をいろいろと細かくしていって、捕虜を殺したのは一種の戦闘行為であり、戦闘行為は虐殺ではないと言う人もいます。そうなるともっと少なくなって数万人になります。極端な場合、なかったという人もいるんですが、これはどう考えてもあり得ません。これはあとからお話しますが、現にそこで、日本側の人間でその光景を見た人が記録(日記)を付けています。これはリアルタイムで付けられた記録で、しかも複数の人がその現場を見ています。

それから、事件後、南京の人口が増えたという説があります。これは大抵の否定派の本に書いてあります。学生でそれを真に受けている人がいますが、実はここで言うところの「南京の人口」というのは、南京の一部分の人口のことなんです。

南京周辺の大雑把な地図を載せていますが、南京市というのは非常に広い領域で、その中に城壁で囲まれた南京城区と言われる部分があります。普通、我々が南京としてイメージしているのは、この南京城区です。さらにその中に、国際安全区と呼ばれる難民避難地区があります。で、人口が増えたというふうに記録されているのは、この国際安全区なのです。つまり、南京全体(南京市あるいは南京城区)の人口が事件の前より増えたというような話ではなくて、多くの人が避難してきたから、その安全区の人口が増えたというだけのことなんです。

これを、南京の人口が事件の前より増えたというふうに真ん中を省略して語ってしまって、人口が増えたぐらいだから虐殺はなかったんだ、という話に繋げている。ですから南京と言ったときに、どこを指すかということを明確にしないで議論しているから、うっかりすると騙されてしまうのです。

もう一つ、ゲリラ──当時の言い方ですと「便衣兵」と言うんですが、その殺害は戦闘行為であるから虐殺ではないんだ、という人がいます。しかし当時、日本の兵隊たちが実際にどういうことを見たのか、この「ゲリラの殺害」がどういうものであったのかという実態を、あとでお話します。

◆どうしてこんなに否定論が出てくるのか

その他、様々な否定論がありますが、一つ一つ反論していってもいいのですが、時間もありませんので、どうしてこんなに否定論が出てくるか、ということについてお話します。

確かに曖昧なところはあるんです。犠牲者の数が何人なのかはっきりしないからです。どうしてはっきりしないのか、あとで実際に日本兵が見た光景をお話しますので、それで大体原因が判ります。結論から言いますと、遺体を揚子江に流してしまっているんです、大量に。ですから、調べるにも調べようがないんです。南京で亡くなった人は、そこで遺体が確認されて埋葬記録が残る。ところが、これは戦闘で亡くなったのか、虐殺なのか、なかなか区別ができません。そして南京というのは揚子江に面していますので、主に虐殺された人の遺体というのは組織的に河に流されてしまった。ですから、その数が掴めないのです。

でも、数がはっきりしないからと言って虐殺は無かった、というのは極端な話です。実は犠牲者の数がはっきりしないというのは、どんな戦争でもあることです。例えば沖縄戦の犠牲者の数も正確には判らない。なぜなら、戸籍まで焼かれてしまったからです。ですから、〈平和の礎〉には、名前が刻まれている人もいますし、名前が判らず「誰々の子」と書かれている人もいます。そういうふうに、実は犠牲者の数が正確には判らないというようなことは、むしろ普通のことなんです。

◆その時、南京にいた日本兵は何を見たのか

今日お話したいのは、現場で、そこに居た人が何を見たのか、ということです。これは大事なことです。先ほどの小山内さんのお話も非常に迫力があったのは、実際に現場で小山内さんがご覧になったことだからです。

当時、南京大虐殺の現場を多くの日本人が見ているはずなんです。当然そこには多くの日本兵が参加しているわけですから。実は新聞記者も見ているはずなんですが、新聞記者でそれをはっきり記録に残している人はいません。ましてや当時の新聞には、南京に行った記者のそのような報告は載せられていません。しかし、載せられていないから、その人たちが何も見なかったのかというと、決してそうではありません。当時、軍人が残した日記の中には、しばしば新聞記者が出てきます。ですから、新聞記者が現場にいて状況を見ていたことは確かなんです。しかし、戦争と言論の統制というのはセットになっていて、そこで見たことを新聞記者は書けないんです。それを記事にしたところで採用されないわけですから、最初から記事にしないんです。

まず現場を見てみようと思います。レジュメに南京の地図があります。南京というのは、ちょうど揚子江に面していて、日本軍はこれを包囲するように南の方、それから東の方、そして揚子江の北側からも侵攻して、まさに南京を包囲する形で布陣しています。

それで、最初に日記を残しているのは、16師団──16師団というのは、地図に16Dと書いてある部隊です。南京の東の方から侵攻していった師団です。これは京都の師団です。この師団長が日記に残しているんです。南京攻略戦を指揮した第16師団長、中島今朝吾という人の日記です。

南京攻略戦を指揮した第16師団長・中島今朝吾中将の日記

出典:「南京攻略戦『中島師団長日記』」『歴史と人物 増刊 秘史・太平洋戦争』(1984年)261頁。

1937年12月13日の日記です。師団長ですから当然、師団司令部で指揮を執っているわけです。13日は南京陥落の日ですから、南京のすぐ外側に司令部があったと思われます。「一、本日正午、高山剣士来着す」(読み易くするため、日記を現代用語ふうに直しています。以下、日記は同様)。──剣士というのですから、すごい剣道の達人なんでしょうね。「時あたかも捕虜七名あり。直ちに試し斬りを為さしむ」。まず司令部に連れて来た捕虜7名を試し斬りさせた。その剣士という人の腕前を確かめるために、それだけのために捕虜7名を斬らせたのです。

「到るところに捕虜を見、到底その始末に堪えざる程なり」。投降した中国兵がいっぱい居て始末に負えない、ということです。その次ですが、「大体、捕虜はせぬ方針なれば」と言って、捕虜に取ることはしない方針だ、と言っています。国際法上はすでにジュネーブ条約というものが1929年に締結されています。日本は批准していないのですが、戦時においては捕虜を確保した方がそれを保護する義務がある。しかし、捕虜はしない方針だ、と言うんです。「片端より之を片付くることとなしたれども、中々実行は敏速には出来ず」。捕虜にはしない、片っ端から片付けろ、ということです。「片付ける」ということはどういうことなのか、段々判ってきます。

「一、佐々木部隊」──これは16師団に属している一つの大隊なんです。「佐々木部隊だけにて処理せしもの約一万五千、太平門に於ける守備の一中隊長が処理せしもの約一三〇〇、その仙鶴門付近に集結したるもの約七、八千人あり。尚続々投降し来る」。ここで「処理」と言っています。一個大隊は800人ぐらいですが、その人数で1万5千人を処理したと言っている。それから一中隊、200人ぐらいでしょうか、それで1300人ぐらい処理した、と言っています。

で、どんどん捕虜が増えてきて、「この七、八千人これを片付くるには、相当大なる壕を要し」──壕というのは、穴のことです。「中々見当らず。一案としては百、二百に分割したる後、適当の箇所に誘(いざな)いて処理する予定なり」。16師団は内陸の方から攻めてますから、河がない。そうすると「処理する」というのは、殺害して穴に埋めてしまうということです。7000~8000人の人間を埋める穴はないから、分割して埋めると言っているわけです。こういう遺体は、のちに掘り出され骨になったものが発見されています。

ここでは計画的に、最初から捕虜にしないで殺害して埋めてしまおうということを、師団長が言っているわけですから、この方針であったということが分かります。

もう一つ、別の日記があります。

今のは師団長、中将ですから、偉い人です。現場に直接行って殺しているところを見ているわけではありません。ですから、現場で見たわけじゃないじゃないか、という批判もあるかもしれませんので、もう一つ別の日記を紹介します。第13師団山田支隊、これは山形の部隊です。この部隊に所属した現場指揮官、将校が日記をつけています。それが次の第13師団歩兵第65聯隊第4中隊の少尉であった宮本省吾という人の日記です。

現場指揮官1/第13師団歩兵第65聯隊第4中隊少尉・宮本省吾の日記

出典:小野賢二ほか編『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち─第十三師団山田支隊兵士の陣中日記─』(大月書店、1996年)134頁所収。

これは南京陥落後のものです。1937年12月16日。「警戒の厳重は益々加はり。それでも午前十時に第二中隊と衛兵を交代し、一安心す」。これは、中隊が捕虜が脱走しないかどうか見張っているのですが、衛兵を交代してちょっと一安心だ、ということです。

「しかしそれも束の間で、午食事中に俄に火災起り、非常なる騒ぎとなり、三分の一程延焼す」。これは、捕虜を収容していた所で火事が起きて、大変なことになった。で、この捕虜をどうするのか。このままだと手間がかかる。食事も与えなければいけない。それで、「午后三時、大隊は最後の取るべき手段を決し、捕虜約三千を揚子江岸に引率し、これを射殺す。戦場ならでは出来ず、又見れぬ光景である」と記しています。捕虜を監視しているのが大変だから、もう殺してしまおうということになり、揚子江岸に引率していって射殺した、というのです。

捕虜を管理するのが大変だから殺してしまうというのは、実は映画『硫黄島からの手紙』でも描かれていました。あれはアメリカ兵が捕虜にした日本兵を捕まえて、面倒くさいから撃って殺すというものでしたが、これはもっと大規模です。

次は12月17日、翌日のものです。

この日は、南京の入城式というものが行われています。「本日は一部は南京入城式に参加」。これは映像でも残っています。日本側が撮った映像でも、ずいぶん荒涼として所を松井石根司令官をはじめとして馬で行くシーンが残っています。一部分は南京入城に参加したのですが、「大部は捕虜兵の処分に任ず」。つまり大部分の兵隊には捕虜の処分を命じたということです。「小官は八時半出発、南京に行軍。午后晴れの南京入城式に参加、荘厳なる史的光景を目のあたり見る事が出来た」。この人は将校で、入城式に参加したんです。

しかし、午後に帰ってきて、「夕方ようやく帰り、直ちに捕虜兵の処分に加はり、出発す」ということで、南京入城式が行われているその当日、一方では、揚子江岸で捕虜を処分していた。「二万以上の事とて、ついに大失態に会い、友軍にも多数死傷者を出してしまった。中隊死者一、傷者二に達す」とあるのですが、これはどういうことかというと、多くの捕虜を機関銃で撃った。ところが日本側がぐるっと囲んで撃ったものですから、向こう側にいる日本兵に当たってしまった。大失態とは、そのことを言っているんです。取り囲んで味方を撃ってしまい、それによって死んだ人もいた。「中隊死者一、傷者二に達す」ということですから、日本軍にとっては確かに大失態です。

翌12月18日、「昨日来の出来事にて、暁方ようやく寝に就く」とあります。射殺で時間がかかって、明け方までかかった。それでようやく寝に就いた。「起床する間もなく昼食をとる様である。午后、敵死体の片付けをなす。暗くなるも終らず、明日又なす事にして引き上ぐ。風寒し」。前日一日かけて射殺をして、死体の片付け(揚子江に流すこと)をした。しかし一日やったけど終わらなくて、また明日やることにした、というのですから、死体はすごい数だということです。「二万人以上の事」と、この宮本さんは聞いていたというんです。

12月19日になると、「昨日に引続き、早朝より死体の処分に従事す。午后四時迄かかる」と書いています。この日も揚子江に遺体を流す作業をやっていたと言うんです。

これらを見ると、17日の南京入城の前日から組織的に捕虜の殺害が行われて、19日までの4日間、この13師団は一生懸命に捕虜の遺体を揚子江に流す作業をやっていたということが判ります。先ほどお話した、犠牲者の数が判らないというのは、ここなんです。このように無秩序に殺した遺体を、どんどん流してしまった。こんな状況(射殺された遺体が放置されている)がずっと人目に晒されるのはよろしくないので、大急ぎで遺体を流すということをやったために、また、誰も記録を付けているわけでもないので、そこで亡くなった人の数がどれくらいかが判らないのです。

この日記は確かに現場の指揮官の記録なので重要です。これだけでも虐殺はなかった、なんてことはとても言えません。しかし、この人自身は手を下していない。この人自身は現場の指揮官で、兵隊に「やれ」と言って指揮はしているのですが、具体的に自分が手を下しているわけではありません。

では、手を下した人は記録を付けているのかということですが、その前にもう一人、将校の日記を挙げておきました。

現場指揮官2/第13師団歩兵第65聯隊第8中隊少尉・遠藤高明の陣中日記

出典:前掲『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』219~220頁所収。

これも、先ほどの宮本さんと同じ事件を記録しています。つまり、一人の記録では不十分だと思いましたので、第13師団歩兵第65聯隊第8中隊の少尉である、遠藤さんという人の日記を挙げました。この人は中隊が違いますので、同じ現場には居たんだと思いますが、ちょっと違う作業をやっていたのかも知れません。

12月16日、先ほどの宮本さんの日記でも火事があったという日です。「定刻起床、午前九時三十分より一時間砲台見学に赴く」。もう戦闘は終わっていることが分かります。「午後零時三十分、捕虜収容所火災の為出動を命ぜられ、同三時帰還す。同所において、朝日記者横田氏に逢い、一般情勢を聴く」と書いてあります。まさに現場に新聞記者がいたんですね。「捕虜総数一万七千二十五名、夕刻より軍命令により捕虜の三分の一を江岸に引出し、I(=第一大隊)において射殺す」。この日記を見ると、この人は現場で新聞記者に会っているんです。逆に新聞記者から捕虜の数が1万7025名だということまで聞いています。しかも軍命令が出て、捕虜の3分の1をまず射殺せよということになったというんです。

どうしてこんなことになってしまったのか。さっき火事が起こって収容が困難になったということが出てきましたが、このあとに「一日二合宛給養するに百俵を要し、兵自身徴発により給養し居る今日、到底不可能事にして、軍より適当に処分すべしとの命令ありたりものの如し」とあります。要するに、兵隊自身も自ら食べ物を徴発している状態だから、ましてや捕虜に与える食料はない。ですから、「適当に処分すべし」という命令が出た、というんです。

で、12月17日ですが、「17日、幕府山頂警備の為、午前七時兵九名を差し出す」。「幕府山」というのは日本側が適当に付けて呼んでいる名前のようです。命令されて、警備のためにこの中隊からも兵を出したということです。「南京入城式参加の為、十三D(=第13師団)を代表して、R(聯隊=第65聯隊)より兵を堵列せしめらる」。堵列というのは、銃剣を持ってずらっと並ぶことです。「午前八時より小隊より兵十名と共に出発、和平門より入城。中央軍官学校前、国民政府道路上にて軍司令官松井閣下の閲兵を受く」。この人も入城式に参加したわけですね。「途中、野戦郵便局を開設、記念スタンプを押捺し居るを見、端書(ハガキ)にて×子、関に便りを送る。帰舎午後五時三十分、宿舎より式場間で三里あり、疲労す」。帰るのに時間がかかって疲れたというんですね。つづいて「夜、捕虜残余一万余処刑の為、兵五名差出す」とあります。この人の第8中隊からも捕虜を処刑するために兵を出した。「本日、南京にて東日出張所を発見」──東日というのは、東京日日新聞、現在の毎日新聞です。さっきは朝日新聞の記者が出てきましたが、ここでは東日新聞の出張所を発見。「竹節氏の消息をきくに、北支より在りて皇軍慰問中なりと。風出て寒し」。ここでも新聞関係の出張所があったということが証言されていて、同じ日に捕虜1万余を殺すために兵を差し出したということが書かれています。

これも指揮官ですから、自ら手を下したという人ではありません。

もうちょっと見てみましょう。同じ第13師団で、この同じ事件を日記に残していた人が他にもいます。現場の下士官──兵隊を指揮する立場で、一番現場に近い人です。第13師団山砲兵第19聯隊第8中隊の伍長であった近藤栄四郎という人の日記です。

現場の下士官/第13師団山砲兵第19聯隊第8中隊伍長・近藤栄四郎出征日記

出典:前掲『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』325~326頁所収。

12月16日「午前中給需伝票等を整理する。一ヶ月振りの整理の為、相当手間取る。午后南京城見学の許しが出たので、勇躍して行馬で行く。そして食料品店で洋酒各種を徴発して帰る」。「徴発」というのは、お金を払って持ってきたという感じではないですね。買ったのなら、購入して帰ると書きます。でも「徴発」でも本当はお金を払わなければいけないんです。しかし当時の日本軍の感覚では、勝手に持ってくるというイメージです。「丁度見本展の様だ。お陰で随分酩酊した」と書いてあります。おそらく随分たくさんお酒を持ってきたんですね。

「夕方、二万の捕虜が火災を警戒に行った中隊の兵の交代に行く」。ちょっと文章が混乱していますが、「遂に二万の内三分の一、七千人を今日揚子江畔にて銃殺と決し、護衛に行く。そして全部処分を終る。生き残りを銃剣にて刺殺する」とありますので、この人は実際に行って、生き残りの人を銃剣で刺したんですね。

「月は十四日、山の端にかかり、皎々として青き影の処、断末魔の苦しみの声は全く惨(いたま)しさこの上なし。戦場ならざれば見るを得ざるところなり。九時半頃帰る。一生忘るる事の出来ざる光景であった」というんですから、戦場慣れしている下士官の近藤さんも、あまりの痛ましさに、さすがに心を痛めています。同じ光景に遭遇しても、こういうふうに心を痛めている人もいたわけです。この人は実際に「生き残りを銃剣にて刺殺す」とありますので、そういうことが行われていたまさにその現場にいたということです。

では、もう一歩近くにいた人はいないかということで、次の日記を見てみます。これも同じ事件ですが、兵士の日記が残っています。

現場の兵士/第13師団山砲兵第19聯隊第III大隊・大隊段列上等兵・黒須忠信の陣中日記

出典:前掲『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』350~351頁所収。

第13師団山砲兵第19聯隊の第III大隊・大隊段列──大隊段列というのは輸送部隊のことです──上等兵であった黒須さんという人の当時の日記です。

12月16日晴。「午后一時、我が段列より二十名は残兵掃蕩の目的にて、幕府山方面に向かう」。もう戦闘は終わっていますので、これは警備のためなんでしょう。「二、三日前、捕虜にせし支那兵の一部五千名を揚子江の沿岸に連れ出し、機関銃を以て射殺す」。機関銃で殺したとありますから、かなり具体的ですね。このときに、さっきの将校の日記によると、向こう側にいる日本兵に当たって、日本側にも死者が出ています。

「その后、銃剣にて思う存分に突刺す。自分もこの時ばかりと、憎き支那兵を三十人も突刺した事であろう」とあります。この人は、先ほどの伍長と違って、あまり痛ましいとは思っていません。このときとばかり思い切り突刺した、と書いてます。

「山となって居る死人の上をあがって突き刺す気持は、鬼をもひしがん勇気が出て、力いっぱいに突き刺したり。うーんうーんとうめく支那兵の声。年寄りも居れば、子供を居る」。これは解釈がちょっと難しいところです。「年寄りと子供」と言っていますが、兵隊にしては年寄りで、兵隊にしては子供なのか、それとも本当に年寄りと子供なのか、どっちにも取れますが、「一人残らず殺す。刀を借りて、首をも切って見た。こんな事は今まで中にない珍らしい出来事であった。××少尉殿並に×××××氏、×××××氏等に面会する事が出来た。皆無事、元気であった。帰りし時は午后八時となり、腕は相当つかれて居た」と書いてありますから、相当殺したんでしょうね。

この人は先ほどの伍長と違って、あまり良心の呵責がなかったようで、大いにやったという、なにか随分興奮して書いています。この人はまさに現場で、最後に止めを刺したという、そういうことを語っています。これが虐殺の現場中の現場にいて、現場で事を行った人の日記です。

以上の日記は、同じ13師団で、同じ事件について記したものですが、記した人の立場が違います。将校と下士官と兵隊の3段階で、命令する人、現場を監督する人、そして実際に手を下す人です。

どの段階でもこういう日記が残っているということは、まったく否定の余地がないということです。詳細に見るとちょっとずつ数が違っていたりすることはありますが、数千人を一つの単位として、機関銃で殺害しているということは分かります。ですから、どう解釈しても、虐殺がなかったとはおよそ言えない。こんなにみんなが揃って幻を見ていることはあり得ないことです。しかも実際に手を下した人が証言しているわけですから。

ところが、同じ現場を見た人でも、実際にその虐殺が起ったその場に居合わせなかった人は、同じ日本兵でも違った印象を持った場合があるんです。

事件直後に到着した兵士/第16師団輜重兵第16聯隊輜重兵特務兵・小原孝太郎の日記

出典:江口圭一・芝原拓自編『日中戦争従軍日記─輜重兵の戦場体験─』(法律文化社、1989年)143頁。

例えば、事件直後に到着した兵士の日記として、第16師団第16聯隊の輜重兵であった小原孝太郎という人の日記があります。この人は、虐殺事件のあった直後に、後方から輸送部隊としてやってきて、12月24日に南京に到着しています。

この人は、先ほどの13師団の虐殺現場に近いところを通っているんですが、こういうことを日記に残しています。

「さて、岸壁の下をのぞいたら、そこの波打際の浅瀬に、それこそえらい物凄い光景をみた。なんと砂の真砂でないかとまがう程の人間が、無数に往生しているのだ。それこそ何百、何千だろう。南京の激戦はここで最後の幕をとじたに違いない。決定的のシーンだ。数え切れない屍体が往生している。敵はここまで来て、水と陸よりはさみ打ちに逢って、致命的な打撃をうけたわけなのだ。わが南京陥落は、かくて成ったわけである」。

この人は、ここで最後の決戦が行われて、多くの戦死者がここで横たわっているんだと受け止めています。しかし、たぶん現実は違います。組織的に殺害された人が、まだ流されないで山積みになっていたんです。

こういうふうに、同じ日本兵で、同じ現場を見たという人でも、ちょっと時間的にズレがあると、印象が違うんです。このあと南京に到着したような人は、同じ日本軍であっても、あるいは同じ虐殺の現場をチラッと見ても、必ずしもそれがこんなに組織的に殺害されたものであると受け止めていない人も結構いるんです。このあたりが、記録のなかなか難しいところです。

◆虐殺は非常に組織的に行われていた

ここで示したのは、16師団と13師団の2つの記録だけですが、当時の南京攻略戦には7個師団の部隊が参加していて、それぞれ担当場所を変えて攻略していますので、この16師団と13師団だけが特殊であったとも思えません。というのは、捕虜がどれくらい出たかということを報告している部隊は、ほとんどないからです。それは、大抵の部隊がこの16師団や13師団のように捕虜を現地で処理したということです。

ただ、全部殺したわけではなく、最後に挙げた小原さんによると、捕虜になった中国兵をすぐさま苦力(クーリー)──荷物持ちの労働者として使っている部隊があったというふうに日記に残しています。ですから、捕虜にした人たちをみんな殺したというわけではなくて、中には部隊長の判断で荷物持ちに使ったという部隊もあったということです。

そういう点でいうと日本軍のすべてというわけではないのですが、しかし彼らの日記を見る限りは、虐殺というのが組織的に行われていたということが分かります。それから非常に気になるのは、捕虜だと言われている人の中に相当年齢が違う人が含まれているということです。本当に捕虜なのか。捕虜だと言っているけれど、かなり一般市民が混じっている可能性もあるわけです。

日本では20万人前後の戦闘員、捕虜、一般市民を殺害したのではないかというふうに言われる場合が多いのですが、そのなかで一番数が多いのは、やはり捕虜の殺害です。1ヶ所に集めて機関銃で撃つというようなことが組織的に行われていたということです。

◆南京事件は慰安婦問題の原点でもある

虐殺、それから徴発、略奪行為が相当行われていて、これがますます中国人の抗日意識を燃え上がらせました。

それから、性暴力です。これも南京事件のとき多発したことは明らかで、実は日本軍自身もこれにはちょっと困ったんです。困ったんですが、憲兵が取り締まれないんです。あまりにも無秩序な状態になっていて、憲兵も取り締まれない。もちろん、日本の憲兵と言えども性暴力を許しているわけではないので、中には捕まる人もいる。捕まえて、憲兵隊に連れてこられると、当然その人たちは、別に俺たちだけじゃない、何が悪いんだ、みたいなことを言うわけです。中には起訴される人もいましたが、それは本当にごく一部で、ほとんど野放し状態なんです。

さすがに、これは日本軍の威信を低下させることだ、と当時の日本軍と言えども考えたようで、その対策として、それだったら慰安所を置こうか、という発想になるわけです。ですから、南京陥落後、中国の戦地には非常にたくさんの慰安所が置かれるようになります。

日本側としては、そういった激増する性暴力対策として慰安所を置きます。慰安所を作っても、中に誰もいないというわけにはいかないので、当然、「慰安婦」をどこからか供給するということになり、主として朝鮮からということになるんです。ですから南京事件というのは、その後の「慰安婦」問題の、ある意味では原点でもあるわけです。慰安所自体はもっと前からありますが、南京事件以降、これが爆発的に拡大します。

◆南京陥落によっても戦争は終わらず、泥沼化へ

南京陥落によって、戦争はどうなったのかというと、結局どうにもならなかった。南京は陥落した、しかし戦争は終わらない。ところが日本政府は、これで戦争は終わったと思ってしまったんですね。

日本政府は、現地でどんなことが行われているのかということを正確には掴んでいませんでした。ですから、外国メディアを通じて、ここで行われたことが部分的にほぼリアルタイムで世界に流されていたのですが、これは中国側の宣伝戦であるというような解釈をして、あまり真剣にこの事態を捉えませんでした。軍の中には、いくらなんでもまずかったんじゃないのか、ということを密かに思っている人がいたようです。その結果が慰安所の設置というような、また別の歪んだ形の解決方法を取っていくわけです。

南京陥落というのは、日中戦争の大きな節目であり、このあと、翌1938年1月に、「爾後、国民政府を対手とせず」という声明を出してしまいます。国民政府、つまり蒋介石政権はもう風前の灯で、一地方政権に転落したから、もう相手にする必要はないということで、この声明を出したために、日本は自ら非常に困ることになるんです。「対手とせず」と言ってしまったものの、相手にしなければ戦争を終わらないわけです。最後には話し合いをしなければなりませんから。ところがこの声明を出したために、自ら戦争解決の方法を失ってしまい、どんどん中国奥地に進撃する。武漢三鎮(漢口など3都市)を陥落させれば参るだろう、あるいはここを陥落させたら参るだろう、ということでどんどん奥地に行ってしまうんです。

しかし、それは無理なんです、どうやっても。なぜなら、日中戦争ではピーク時、約100万の兵力が中国戦線に張り付けられたのですが、日本軍が占領した土地について、単純計算で一人当たりの支配面積を割り出すと、日本兵は1キロ四方に1人なんです。とんでもない戦争をやっちゃったということなんです。そんなの、とても占領地を維持できません。そんな状態なのに、無理やり戦争を続けざるを得ないということで、どんどん焦っていって、英米と対立を深めていって、最初の方でお話したように三国同盟を結んで、武力南進をして、挙句の果てには対英米戦争ということになってしまうのです。

◆映画は時代の空気を現わすことができる

今日お話した南京事件などは、若い人の中にも、そんなのはいくらなんでも考えられない、というようなことを言う人がいます。それは、当時の空気というものが分からないからなんです。確かにその時代の空気を掴むというのはすごく難しいことです。断片的な事件についてはある程度知ることができたとしても、その時代の空気がどんなものだったのかということを知るのは難しい。しかし映画は、それを再現することができます。

私は『母べえ』を試写で拝見しましたが、当時の空気をすごく上手く伝えているように思いました。

しかし、これはそう簡単にできることではありません。大変な準備をしなければいけない。体験者の話を聞けば分かることがありますが、体験者というのはその時代の空気の中にいましたから、当たり前のことを意外に思い出せなかったりします。今の人にとっては、「ええっ、そうだったの?」と思うようなことが当たり前のことだったので、意外に思い出話に出てこなかったりするんです。日記も、当たり前のことはあまり書かないですよね。そういう点で、映画として、映像として再現するというのは、大変な仕事だと思います。

しかしそれが多くの人に与えるインパクトというのは、すごく大きなものがあると思いますので、今後いろんな映画で〈時代の空気〉がリアルに描かれることを期待しています。これで私の話を終わります。どうもありがとうございました。(拍手)

(2007年12月8日)

◆◆南京事件の真相

(赤旗15.10.04日曜版)

◆◆南京事件77周年

(以下14.12.13-14赤旗)

◆習主席、批判・友好の双方に言及 南京事件、中国初の「国家追悼日」

2014年12月14日朝日新聞

中国・南京で13日、南京大虐殺記念館で開かれた追悼式典に参列した人々=ロイター

中国が今年、旧日本軍による南京事件について定めた「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」を迎えた13日、江蘇省南京市で追悼式典が開かれた。中国の最高指導者として初めて式典に臨んだ習近平(シーチンピン)国家主席は、事件を強く批判しつつ、日中両国の友好の必要にも触れた。

「南京大虐殺記念館」での式典は、昨年までは地方レベルの開催だったが今回から国家レベルに格上げされた。共産党序列3位の張徳江(チャントーチアン)・全国人民代表大会常務委員長ら党幹部のほか、事件の生存者や遺族ら約1万人が出席し黙祷(もくとう)を捧げた。

習氏は演説で「歴史を顧みない態度と侵略戦争を美化する一切の言論に断固反対しなければならない」と強調。「南京大虐殺の事実を否定しようとしても、30万の犠牲者と13億の中国人民、平和と正義を愛する世界の人々が許さない」などと、事件の犠牲者が30万人に上るとの中国側の立場に改めて言及した。

南京事件をめぐっては、2010年に公表された日中両国の有識者による歴史共同研究委員会の報告書で、日本側は「20万人を上限として、4万人、2万人など様々な推計がある」としている。

一方、習氏は「少数の軍国主義者が侵略戦争を起こしたことによって、その民族を敵視すべきではない。罪と責任を背負うのは少数の軍国主義者で、国民ではない」と指摘。式典開催について「恨みや憎しみをつないでいくためではない。中日の人民は代々の友好を続け、人類の平和にともに貢献するべきだ」とも述べた。

11月に2年半ぶりの日中首脳会談が実現。対立を深めた両国に関係修復の兆しが生まれる中、習氏の発言に注目が集まっていた。

共産党政権は2月、「抗日戦争勝利記念日」(9月3日)と南京事件の国家追悼日(12月13日)を制定。来年を「反ファシズム戦争勝利70周年」と位置づけ、ロシアと記念式典を計画するなど国際社会との連携も強める構えだ。(南京=金順姫、北京=林望)

◆南京事件から77年、中国初の「国家追悼日」 習氏「罪は詭弁では消せぬ」

2014年12月13日朝日新聞

中国・南京で13日、南京大虐殺記念館で開かれた追悼式典で演説する習近平国家主席=ロイター

日中戦争のさなかに起きた旧日本軍による南京事件から77年となる13日、中国江蘇省南京市にある「南京大虐殺記念館」で追悼式典が開かれた。中国は今年からこの日を「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」と定め、式典には習近平(シーチンピン)国家主席が参列した。

中国の国家主席が追悼式典に列席するのは初めて。習氏は演説で南京事件を「反人類的な罪であり、時代の推移やうそや詭弁(きべん)で消え失せるものではない」と述べた上で、「追悼式典を行うのは、恨みや憎しみをつないでいくためではない。中日の人民は人類の平和にともに貢献するべきだ」と訴えた。

習氏は演説の中で、事件の犠牲者が30万人に上るとの中国側の立場を改めて示した。日中両国の有識者による歴史共同研究委員会の報告書(2010年公表)で、日本側は「20万人を上限として、4万人、2万人など様々な推計がある」と記していた。

午前10時(日本時間同11時)に始まった式典は、国営中央テレビが生中継した。

式典の開始後、出席者は黙祷(もくとう)し、南京市内では哀悼の意を表するためのサイレンが鳴った。会場周辺では厳しい警備態勢が敷かれ、記念館に近い道路は封鎖されて立ち入りが制限された。

共産党政権は今年2月、9月3日を「抗日戦争勝利記念日」に、12月13日を国家追悼日にそれぞれ制定し、国家レベルで歴史を重視していく姿勢を改めて示した。「反ファシズム戦争勝利70周年」と位置づける来年にかけ、国際社会にも連携を呼びかけていく構えだ。(南京=金順姫、北京=林望)

◆◆南京事件とは

(小学館百科全書その他)

南京大虐殺(南京事件)は、1937年12月、中国への侵略戦争の中で旧日本軍が当時の中国の首都・南京を攻略・占領し、中国軍兵士だけでなく、捕虜や一般市民を虐殺した事件。女性の強姦、略奪をはじめ数々の残虐行為が行われた。1937年(昭和12)12月13日、上海派遣軍(司令官朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)中将)・第10軍(司令官柳川平助(やながわへいすけ)中将、杭州の2軍団からなる中支那(しな)方面軍(司令官松井石根(いわね)大将)が、中国の首都南京を攻略した際、中国軍の捕虜・敗残兵および一般市民に対して大残虐を行った。

占領当日から翌日にかけての南京城内外における掃蕩戦では、戦意を失った多数の国兵を掃射によって虐殺し、また以後1週間ばかりの間に、捕虜や、民間人の間に身を潜めていて狩り出された敗残兵(便衣(べんい)兵)の大部分が集団虐殺された。戦死者を含めて中国軍の犠牲者は10万を下らなかったと推測される。これら将兵のほか、掃蕩戦で犠牲になった市民や城外からの避難民、また敗残兵狩りの巻き添えで殺された市民も、少ない数ではなかった。中国軍将兵に対する集団虐殺は明らかに軍命令によるものであった。

日本軍は21日まではほぼ全軍が城内に駐留し、その後は南京警備軍として1個師団だけとどまったが、軍隊教育で中国人蔑視観を植え付けられていたこと、過酷な急進撃を強いられたこと、集団虐殺の大惨劇を見せつけられたことなどによって、一部の日本軍将兵は凶猛化し、一般市民に対して虐殺・強姦(ごうかん)・略奪・放火と蛮行の限りを尽くし、勝利祭の饗宴(きょうえん)ともいうべきこの蛮行は数週間にわたって繰り広げられた。城内家屋の被害は、軍事行動によるもの1.8%、放火13%(主要実業街は平均32.6%)、略奪63%に及んだ。日本軍は遺棄死体8万4000と発表したが、現地の慈善団体が組織した二つの埋葬隊の記録によれば、その埋葬数はあわせて15万5337体に上り、揚子江(ようすこう)岸で集団虐殺されて同江に投棄されたものその他を加えれば、中国軍民の犠牲者は20万を下らなかったものと推測される。

なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)でも取り上げられず未確認事項であるが、行政区としての南京市に属する揚子江下流各地でも大虐殺が行われたといわれる。上海派遣軍参謀長勇中佐は南京の埠頭地区下関(シャーカン)付近で市民を主とする中国人の大虐殺を命じ、その結果と思われる数万を下らない虐殺死体を実見したという、松井石根大将副官の証言もある。

この事件の責を負い、極東国際軍事裁判で中支那方面軍司令官松井石根大将が、南京の国防部審判戦犯軍事法廷で第六師団長谷寿夫(ひさお)中将が、それぞれ死刑を宣告、処刑された。なお南京では、南京攻略戦に従軍した将校で三百人斬(ぎ)りを誇称した大尉、百人斬り競争の少尉2人が南京事件関係者として処刑された。

「南京では大量の虐殺はなかった」という反撃が歴史修正主義者たちによって繰り返し行なわれている。しかし虐殺のとき、南京にいた多数のジャーナリストは、それぞれが惨状を記事にしている。ニューヨーク・タイムズのF・T・ダーディン記者は「大規模な略奪、婦人への暴行、民間人の殺害、住民を自宅から放逐、捕虜の大量処刑、青年男子の強制連行などは、南京を恐怖の都市と化した」「犠牲者には老人、婦人、子供なども入っていた」「なかには、野蛮このうえないむごい傷をうけた者もいた」(37年12月17日電)、「塹壕(ざんごう)で難を逃れていた小さな集団が引きずり出され、縁で射殺されるか、刺殺された」(同年12月22日電)と報じています。

シカゴ・デイリー・ニューズのA・T・スティール記者は「(われわれが)目撃したものは、河岸近くの城壁を背にして三〇〇人の中国人の一群を整然と処刑している光景であった。そこにはすでに膝がうずまるほど死体が積まれていた」「この門(下関門)を通ったとき、五フィート(約一・五メートル―訳者)の厚さの死体の上をやむなく車を走らせた」(37年12月15日電)、「私は、日本軍が無力な住民を殴ったり突き刺したりしているのを見た」(同年12月14日電)と報じます。

米国などの南京駐在外交官も本国に事件の詳細を報告しており、それが東京裁判で南京事件を裁いた際の裏づけとされました。 (『南京事件資料集(1)アメリカ関係資料編』青木書店)

日本では報道統制がしかれたため、国民には事件は伝わりませんでした。しかし、一部高級官僚や軍部は南京の惨劇を知っていました。南京事件当時、外務省の東亜局長だった石射猪太郎は日記に「上海から来信、南京に於ける我軍の暴状を詳報し来る、掠奪(りゃくだつ)、強姦目もあてられぬ惨状とある。嗚呼(ああ)之れが皇軍か」(38年1月6日)(伊藤隆・劉傑編『石射猪太郎日記』中央公論社)と書いています

現場にいた日本の兵士も証言や日記を残しています。なかでも旧陸軍将校の親睦団体・偕行社(かいこうしゃ)の機関誌『偕行』に1984年4月~85年3月に掲載された「証言による『南京戦史』」は注目されます。「大虐殺の虚像」を明らかにする狙いで偕行社が募集したものでしたが、寄せられた証言は虐殺の実態を生々しく伝えます。

松川晴策元上等兵は「(中国の)便衣兵が一列にならばされ、(日本の)兵士が次から次へと銃剣で突き刺したり、あるいは銃で撃っているのを見ました。その数は百や二百ではなかった」「土のうと死体が一緒くたになって、約一メートルぐらいの高さに積み重ねられ、その上を車が通るという場面を見ました」と証言しています。

佐々木元勝元上海派遣軍司令部郵便長は日記に「道路近くでは石油をかけられたのであろう。(死体が)黒焦げになり燻(くすぶ)っている。波打際には血を流し、屍体(したい)が累々と横たわっている」(37年12月17日)と書き残しています。

最終回の85年3月号で、編集部の加登川幸太郎氏は「(死者の)膨大な数字を前にしては暗然たらざるを得ない…この大量の不法処理には弁解の言葉はない」と虐殺の事実を認め、「旧日本軍の縁につながる者として、中国人民に深く詫(わ)びるしかない」と謝罪しています。

🔴◆◆南京事件

朝日新聞=昭和史再訪

09年10月10日朝日新聞夕刊紙面より

日中両軍の激戦地だった中華門はいま市民の憩いの場=南京市

たとえば東京から愛知県豊橋まで。中国の上海から長江をそれだけの距離さかのぼれば南京に着く。滔々(とうとう)とした長江となだらかな紫金山(しきんざん)に囲まれた落ち着いた古都である。

日中戦争開始5カ月後の1937(昭和12)年12月10日、上海を前月半ばに制圧していた日本軍は南京総攻撃を開始。12日から、7万人以上の兵士が市街地になだれ込んだ。防衛していた中国国民党軍は西北の長江からの脱出を図る。「残敵掃討」が、すぐに虐殺の動きに変わった。

中国敗残兵は投降の意思を示してもほとんど殺害された。日本の将兵の記録や手記によれば、兵士たちは「戦友のかたきだ」「やっちまえ」と叫びながら刺殺したり首を切ったりした。手記には「返り血で染まった顔は赤鬼のよう」「常人の表情ではなく」という記述もみえる。

「中国兵が軍服を脱いで市民に姿を変えている」と疑った日本軍は市街地の建物をしらみつぶしに調べ、兵士とみなした男たちを連行した。目つきが鋭い、軍帽をかぶった跡がある――など、根拠は明確なものではなかった。連行された市民、捕虜や投降兵たちが長江近くの下関(シアコワン)地区などで数百人、時には千人以上の規模でまとめて殺害された。

日本敗戦後の東京裁判で、南京事件責任者として絞首刑に処された松井石根(いわね)陸軍大将(事件当時中支那〈なかしな〉方面軍司令官)は処刑前、「(37年12月20日ごろ)司令官として泣いて怒った」と述懐した。だが現地軍トップも統制できない状況は1カ月半以上も続いた。

中国は「犠牲30万」主張、日本に異論

1937(昭和12)年12月13日、当時中華民国国民政府の首都だった南京を総攻撃していた日本軍は市内を制圧。政府庁舎に日章旗を立て「南京陥落」とした。日中両軍は同年7月に北京郊外・盧溝橋で衝突。8月の上海での戦闘で全面戦争に突入していた。

南京制圧後、日本軍は投降兵や捕虜、一般市民を多数殺害。傷害や女性への暴行、物資略奪も頻発。無秩序な状態は38年1月まで続いたが、当時の日本では報道されなかった。日本敗戦後に中国側は犠牲者を「30万人」とし、中国政府はいまも同様に主張。一方、日本の研究者の間では「4万~20万人近くが犠牲になった」との見方が主流。日本政府は「正しい数を認定するのは困難」としている。

1937年12月13日東京朝日新聞朝刊2面

事件当時の多数の遺体の写真、発掘された人骨など様々な資料が展示されているのが「南京大虐殺記念館」だ。平日にも1万人近い参観者が中国各地から訪れて、展示品を食い入るように見つめている。

参観して、日本人としていたたまれない気分になった翌日、南京師範大学日本語学科主任教授の季愛琴さんに会った。大学卒論に川端康成、修士論文には種田山頭火の自由律俳句を選んだ。藤あや子、水森かおりの演歌も大好き。長男も日本のアニメのファンだ。「日本の文化を知って私の人生はずいぶん豊かになりました」と話す。

「南京事件で一番怖いのは、人が理性を失うとどんな恐ろしいことでもできたという事実です。人にそういうことをさせた戦争について、すべての国の人間が考え続けなければいけません。日本人も中国人も」

日本軍の南京攻略の突破口となった中華門は15世紀の明代に築かれた。中国の都市は古代から、外敵を防ぐために「城」と呼ばれるれんが造りの高い壁で囲まれた。出入り穴の抜かれた城門は防御の要。20世紀の戦争でもなお現役で使われていた中華門を撃破した日本兵たちは、高さが20メートル近い城壁の上で、日章旗を立てて万歳をした。

万歳の場所で壁に手を当ててみた。中国史の厚みをそのまま伝えているかのような分厚さだ。ここに立った日本兵にもこの手ざわりがあったのだと思うと、その等身大の姿がぼんやり浮かんでくるようだった。彼らも戦場に出るまでは、ごく当たり前の人たちだった。

(南京=永持裕紀)

1930年代の日本の外交と軍事を研究する歴史学者(東大教授)

加藤陽子さん

◆極限に置かれた兵士たち

日中戦争期の日本側の史料には、中国を見下す表現が多々あります。中国を正式な戦争相手国とはみなさず、条約の不履行など「悪いこと」をした中国へ日本は報復しているのだとの感覚でした。軍部も政府も、武力で威嚇すればすぐ屈服するとみていた。

ところが37年8月に上海で戦闘が本格化すると、中国軍は強かった。8月以降の3カ月間で日本陸軍の死者は9千人以上にのぼりました。満州事変(31年)以来の抗日意識の高揚と、蒋介石が主導してドイツから購入した最新兵器が威力を発揮していたのです。

では、苦しみながら上海で激戦を制し、南京に向かった日本兵はどんな人たちだったか。1回目の徴兵を終え、家族や仕事がありながらまた召集された予備役(よびえき)や後備役(こうびえき)の兵士が約7割を占めていました。若くて20歳代後半。軍中央は、より若い兵からなる屈強部隊をソ連との戦闘用に温存し、弱いとみた中国との戦線には「老兵」といっていい彼らを投入したのです。

「南京一番乗り」を競わされた兵士たちは重い背のうのまま毎日数十キロ歩きました。食糧は中国人から略奪。戦いが一体いつ終わるのか分からないまま、倒れる戦友を目の当たりにする……。極限状況に置かれた人間の心理が南京での残虐行為の背景となった可能性があります。今後の大きな研究課題でしょう。

◆◆日本軍が中国人3万人を虐殺 廠窖事件、事実を広く 記念館再開

───父殺された男性「友好を大事に 絶対戦争はいけない」

2015年10月5日(月)赤旗

第2次世界大戦中、日本軍が中国南部の湖南省南県廠窖(しょうこう)で行った虐殺をテーマにした「廠窖惨案遇難記念館」が、このほど約1年の改修を終え再オープンしました。1943年5月に同地域に侵略した日本軍は、中国側の研究によると、5月9~11日の3日間で3万人を虐殺。歴史の事実を伝える記念館に多くの人が足を運んでいます。(廠窖〈中国湖南省〉=小林拓也 写真も)

(写真)再オープンした廠窖虐殺事件の記念館を参観する人たち=9月13日

2010年に開館した同記念館は改修をへて、展示面積が今までの2倍の1600平方メートルに拡大。350枚以上の写真、160件以上の展示品が飾られています。南県政府は改修のため、1500万元(約2億8200万円)を投入しました。

◆南京大虐殺に次ぐ

国民党軍の敗残兵や難民、現地住民ら3万人が犠牲になったとされる廠窖虐殺事件は、中国大陸での日本軍による虐殺の中で、南京大虐殺に次ぐ規模の事件です。

しかし農村で起きた事件で、南京と違い外国人の目撃者もなく、中国国内でもほとんど知られていませんでした。写真など当時の資料もほとんど残されていません。

記念館の郭衛館長は「引き続き生存者の証言を集め、整理していきたい。戦闘に参加した日本兵の陣中日記など日本側の資料も収集したい」と語ります。

いまも健在な事件の生存者は約30人。ほとんどが80歳以上です。

◆川は血で真っ赤に

生存者の1人である馮秋生さん(81)は当時9歳。43年5月9日、多くの難民が自宅近くの川の周辺に生えていたアシの中に身を隠していたところ、日本軍機が上から爆弾を投下した場面を目撃しました。

約1000人が殺され、川の水は血で真っ赤に染まり、100メートルほどの幅の川面は死体で埋まったといいます。

当時7歳だった温正坤さん(79)は、日本兵にひざまずかされた父親(当時46歳)が銃剣で刺し殺されるのを目の前で見ました。3人の兄も日本兵に切られて負傷し、そのうち一番上の兄は障害が残りました。

温さんはこう強調します。「過去の歴史を恨みとするのではなく、教訓にして、中日友好を大事にしたい。中国と日本は絶対に戦争してはいけない」

◆廠窖虐殺事件 中国を侵略した日本軍が1943年5月9~11日に湖南省南県廠窖で起こした虐殺事件。中国側の調査によると、南北10キロ、東西5キロの50平方キロの範囲を中心に3万人以上が死亡。当時、日本軍は長江(揚子江)の水運を確保するための江南せん滅作戦を展開。湖北省南部から湖南省北部の国民党軍をせん滅する過程で、民間人も無差別に虐殺したとみられています。

──────────────────────────

🔵日中戦争とはどういう戦争か

──────────────────────────

🔵日中戦争とは

小学館百科全書

1937年(昭和12)7月の盧溝橋(ろこうきょう)事件に始まり、1945年8月日本の降伏で終わった、日本と中国との全面戦争。日中十五年戦争という場合は、1931年9月の満州事変を起点とする。中国では一般に抗日戦争とよぶが、第二次中日戦争という言い方もある。

日中戦争は、第二次世界大戦の東アジアにおける導火線であり、一貫してこの大戦の重要部分を占めた。[安井三吉]

発端

1937年7月7日の盧溝橋事件が発火点であるが、当初「北支事変」と称したように、日本にとり局地的解決の機会は何度もあった。しかし、一撃で中国を降伏させる、あるいは、「膺懲(ようちょう)」のために増派せよという拡大論が政府、軍部、マスコミをリードし、ずるずると全面戦争へと進んでいった。杉山元(はじめ)陸相などは「1か月ぐらいでかたづく」といっていたが、それは中国の抗戦力を完全に見誤るものであった。日本は7月11日の「華北派兵声明」に基づき、朝鮮、満州から送り込んでいた部隊に加え、同月末さらに日本から増派した3個師団をもって北平(ペイピン)(北京(ペキン))、天津(てんしん)一帯を一挙に制圧した。即時抗戦を主張する中国共産党に対し、なお和平に賭(か)けていた国民党政府の蒋介石(しょうかいせき)も、ついに29日、「最後の関頭」(和平が絶望的となり、抗戦の避けられない事態)に至ったことを表明した。8月9日、大山中尉事件(海軍陸戦隊の大山勇夫中尉が上海(シャンハイ)の虹橋(こうきょう/ホンチャオ)飛行場付近で中国の保安隊に射殺された事件)が起こるや、日本は上海一帯にも続々と部隊を投入、13日ついに交戦状態に突入、上海事変(第二次)を起こすに至った。[安井三吉]

全面化

8月14日、国民政府は「自衛抗戦声明書」を発表、翌15日中国共産党も「抗日救国十大綱領」を提起した。日本も同日、上海派遣軍を編成する一方、戦争宣言ともいうべき「盧溝橋事件に関する政府声明」を発表、ついに全面戦争へと踏み切り、9月2日には「北支事変」の呼称を「支那(しな)事変」と改めた。

他方、ソ連は8月21日国民政府と「中ソ不可侵条約」を結び、武器・弾薬の援助に乗り出すが、米・英の日本に対する態度は、この時点ではきわめて宥和(ゆうわ)的なものであった。この間、国共間の合作態勢は急速に進み、8月、華北の紅軍は国民革命軍の八路(はちろ)軍に改編され、前線に出動した(華中の紅軍は10月新四軍に改編)。9月陝甘寧(陝西(せんせい)・甘粛(かんしゅく)・寧夏(ねいか))辺区労農政府も陝甘寧辺区政府と改称、同月下旬中国共産党は第二次国共合作と抗日民族統一戦線の成立を宣言した。「蒙疆(もうきょう)」(察哈爾(チャハル)・綏遠(すいえん)地方)に入った関東軍は、大きな抵抗も受けず、8月末張家口(ちょうかこう)、9月大同、10月綏遠、包頭(パオトウ)を占領、11月張家口に傀儡(かいらい)組織蒙疆連合委員会を組織した。華北では、8月31日北支那方面軍が編成され、平型関(へいけいかん)で敗北したものの、9月保定(ほてい)、11月太原(たいげん)、12月済南(さいなん)と占領地を拡大、同月、北平に傀儡政権中華民国臨時政府をつくった。華中では、中国側の激しい抵抗を受け、11月上海を占領したときには、日本軍の戦死傷者は4万に達していた。同月7日中支那方面軍が編成され、12月南京(ナンキン)を占領した。このとき日本軍は大虐殺事件を引き起こした。この事件で「二十万を下らない中国軍民の犠牲者が生じた」(洞富雄(ほらとみお)著『決定版南京大虐殺』)との説もある。この事件は国際世論の厳しい批判を招き、中国の抗戦意識を一段と高めるものとなった。国民政府は11月すでに首都を南京から重慶(じゅうけい)に移しており、南京占領によって中国を屈服させるという日本の当初の企図は実現しなかった。しかし南京占領、臨時政府の成立をみた日本は、1938年1月、ドイツの駐華大使トラウトマンを仲介にして進めていた和平工作を打ち切り、同16日「爾後(じご)国民政府ヲ対手(あいて)トセズ」という同政府「抹殺」の第一次近衛(このえ)声明を発表するなどして、交渉による解決の道を自ら閉ざした。2月には中支那派遣軍が編成され、3月南京に傀儡政権中華民国維新政府を樹立した。「戦面不拡大」の方針とは裏腹に、同月台児荘(たいじそう)で敗北するや、5月徐州(じょしゅう)、10月武漢(ぶかん)、広州(こうしゅう)をも攻略、戦線を揚子江(ようすこう)中流、華南にまで拡大した。[安井三吉]

持久戦

1年余の間に日本軍は、中国の主要都市と交通路のほとんどを占領したが、それはいわば「点と線」の支配にすぎず、広大な農村や四川(しせん)省などの奥地は支配できなかった。戦線は延び切り、これ以上大規模な作戦を展開する力は乏しくなっていた。そこで日本軍は占領地確保に重点を置き、兵力漸減の方向を打ち出すが、その実行は困難であった。他方中国側にも、全面的反攻に出るだけの力はまだ形成されていなかった。こうして軍事的均衡に至り、戦争は持久戦となった。

1938年11月、日本は国民政府否認を改め、「東亜新秩序」形成を提唱する第二次近衛声明を発表した。軍事的解決の見通しがたたない以上、日本には政治工作によって戦争収束を図るしか道はなくなっていた。すでに日本は、臨時政府、維新政府などを軍の力でつくりあげていたが、これらの政府に加わった者は中国人の支持を得られるような人物ではなかった。そこで、国民党親日派の大物汪兆銘(おうちょうめい)を重慶から「脱出」させ、1940年3月南京に「中華民国国民政府」を樹立させた。これに先行して、1939年9月「軍事及び政治工作を統轄し、汪政権樹立工作、他方での重慶工作を促進するため」(防衛研修所戦史室著『北支の治安戦1』)支那派遣軍総司令部が設置されている。汪は、国民党の旗を掲げ、三民主義を信奉、孫文(そんぶん)の継承をうたったが、日本の傀儡政権であることに変わりなく、中国人は彼らを「漢奸(かんかん)」(民族の裏切り者)とさげすみ、その打倒をねらった。日本は汪政権と1940年11月「日華基本条約」なるものを結び、戦争解決を企図したが、この政権は中国の国民を代表し実力をもつ政権ではなかったから、それはまったくの徒労に終わった。[安井三吉]

解放区

中国共産党は1940年の百団大戦などを例外とし、主として遊撃戦術を駆使して日本軍と戦いつつ、解放区を建設、拡大していった。解放区は抗日民族統一戦線の模範地域とすることが目ざされた。農民を主体としたひとりひとりの民衆の立ち上がりが、中国の抗戦力の奥深い源泉であった。日本軍は、正規軍との戦いのほか、このような広範な人々と対決しなければならなかった。解放区は、1941年から翌年にかけて、殺し尽くす(殺光)、焼き尽くす(焼光)、奪い尽くす(搶光(そうこう))の三光政策を伴った日本軍の激しい攻撃と国民党軍の締め付けにより、一時大幅な縮小を余儀なくされた。しかし、解放区は1945年春には、全部で19、面積約100万平方キロメートル、人口約1億を擁するまでに発展した。この間、毛沢東(もうたくとう)の「新民主主義論」(1940年1月)の発表などがあり、解放区では、中国共産党の物的・人的な基盤が形成されていった。[安井三吉]

国共関係

比較的順調だった国共関係にも、武漢喪失(1938年10月)前後からさまざまな矛盾、対立が表面化する。国民党に対する日本の政治工作に加え、解放区拡大など中国共産党の勢力拡大に国民党が危惧(きぐ)を抱き始めたためである。1939年以降国民党は、中国共産党の活動に対する制限を強め、武力弾圧すら惹起(じゃっき)した。その最大の事件は1941年1月の皖南(かんなん)事件(安徽(あんき)省南部で国民党軍が新四軍を襲撃した事件)であった。このときは、中国共産党が国民参政会への出席を一時拒否するなど国共関係は著しく悪化したが、かつてのような全面内戦の状態に戻ることはなかった。[安井三吉]

兵站基地

日中戦争の泥沼からの脱出を、日本は「南進」に求めた。ヨーロッパにおけるドイツ軍の電撃的勝利は、このような方向に弾みを与えた。1941年12月8日、日本は太平洋戦争に突入した。このときすでに日本は、中国との戦いで戦死者約18万、戦傷病者約43万を出していた。

太平洋戦争の初戦における勝利は華々しかったが、早くも1942年6月、ミッドウェー海戦で主力空母4隻を失うという大敗北を喫した。米・英との戦端を開くや日本は、中国戦線から兵力の一部を引き抜いて南方へ転出させなければならなくなり、中国に対する軍事的勝利の可能性はいよいよ遠のいていった。日本は、中国の豊富な資源を米・英との戦いに動員し、中国を「大東亜戦争」の兵站(へいたん)基地化した。一方、日米交渉の最後の焦点が、日本軍の中国からの全面撤収にあった(ハル・ノート)ように、開戦前後から米・英は中国支持を明確化し、ビルマ・ルートなどの援蒋ルートを通じて国民政府に対する軍事援助を本格化させた。[安井三吉]

降伏

揚子江中流の要衝宜昌(ぎしょう)への攻撃、重慶・成都(せいと)への空爆(1940)、華北での中原(ちゅうげん)会戦(1941)、華中での長沙(ちょうさ)作戦(1941~1942)、浙(せっかん)作戦(1942)、そして大陸打通(だつう)作戦(1944)など、日本はなお幾度かの大規模な作戦を試みたものの、ついに中国を屈服させることはできなかった。それは、長期にわたった中国の人々の抗戦を基礎に、ソ連・米・英の援助、さらに解放区・国民党地区での日本人の反戦運動、朝鮮人の抗日闘争などの国際的支援があったからである。そして1945年8月、アメリカの2発の原爆投下、ソ連・モンゴル軍の参戦により、日本はついに降伏した。降伏文書の調印は9月2日行われたが、中国では翌3日を「抗日戦争勝利記念日」としている。支那派遣軍は9月9日南京で、第10軍は10月25日台北でそれぞれ中国軍に投降した(関東軍は極東ソ連軍に投降)。こうして中国の日本軍約200万はすべて降伏した。中国(満州・台湾を含む)に展開した日本軍の戦死者は約54万人に達した。「満州国」と南京の「中華民国」は、日本降伏とともに崩壊した。植民地台湾、澎湖(ほうこ)列島、租借地関東州はすべて中国に返還された。中国に渡った約200万の一般日本人も、そのほとんどが帰国することになった(ソ連の対日参戦後、満州において、戦闘、襲撃、病気、飢餓、自殺などにより亡くなった日本人は約18万人である)。こうして、1894~1895年(明治27~28)の日清(にっしん)戦争以来の中国に対する侵略と植民地支配の歴史に終止符が打たれたのである。[安井三吉]

惨勝

勝利した中国も、1000万の生命を奪われ、500億ドルもの物的損害を被った(沈鈞儒(しんきんじゅ)「関於戦争罪犯的検挙和懲罰」1951年9月)、といわれる。約4万もの中国人が労働力不足を補うために強制的に日本に連行された。台湾では、日本語使用の強要、姓名の日本式化(改姓名)など皇民化政策が進められ、何万という人々が「大東亜戦争」に日本兵として動員された。「満州国」でも、「五族協和・王道楽土」の掛け声の下で、中国人に対する民族的抑圧と差別が行われた。関東軍「七三一」石井特殊部隊による生体実験などはその代表的な一例であった。

中国革命により、台湾に逃れた蒋介石政権との間に、日本は1952年(昭和27)4月「日華平和条約」を結んだが、日本と中華人民共和国との間に「戦争状態の終結」が宣せられるのは、1972年9月29日の「日中共同声明」においてであった。戦闘が終わって27年もの後のことである。[安井三吉]

参考文献

『日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編『太平洋戦争への道3・4』(1962、1963・朝日新聞社) ▽臼井勝美著『日中戦争』(1967・中公新書) ▽歴史学研究会編『太平洋戦争史』全6巻(1971~1973・青木書店) ▽秦郁彦著『日中戦争史』(1972・河出書房新社) ▽伊藤隆著『十五年戦争』(『日本の歴史30』1976・小学館) ▽藤原彰著『太平洋戦争史論』(1982・青木書店) ▽藤原彰著『日中全面戦争』(『昭和の歴史5』1982・小学館) ▽江口圭一著『十五年戦争の開幕』(『昭和の歴史4』1982・小学館) ▽木坂順一郎著『太平洋戦争』(『昭和の歴史7』1982・小学館) ▽島田俊彦・稲葉正夫・臼井勝美他編『現代史資料 日中戦争1~5』全5巻(2004・みすず書房)』

コトババンクリンク

[参照項目] | 汪兆銘(おうちょうめい) | 解放区 | 関東軍 | 皖南事件 | 紅軍 | 国民政府 | 国共合作 | 近衛声明 | 上海事変 | 杉山元 | 太平洋戦争(第二次世界大戦) | 中国共産党 | 中国国民党 | 中ソ不可侵条約 | 東亜新秩序 | 七三一部隊 | 南進政策 | 日華基本条約 | 日中共同声明 | 八路軍 | ハル・ノート | 満州事変 | 盧溝橋事件

🔷🔷映画「太陽がほしい」=日本軍の中国女性への性暴力描く 赤旗日曜版19.08.04

🔷🔷作家・能島龍三の「遠き旅路」出版記念=歴史家・笠原十九四との対談 赤旗19.02.15

🔴憲法とたたかいのブログトップhttps://blog456142164.wordpress.com/2018/11/29/憲法とたたかいのblogトップ/